在当今社会,许多年轻人在进入大学时,却常常面临着无数的挑战和心理上的困扰。越来越多的研究表明,过度保护的孩子在进入大学后,往往表现出抑郁和反社会的倾向。这一现象引发了教育界、心理学界和社会学界的广泛关注。本文将探讨这种现象的原因、影响以及潜在的解决方案。 首先,什么是“过度保护”?在许多家庭中,父母对于孩子的生活、学习和社交都进行了严格的控制和干预。这种做法的初衷往往是出于对孩子安全的关心和爱护,希望他们能够在保护的环境中健康成长。

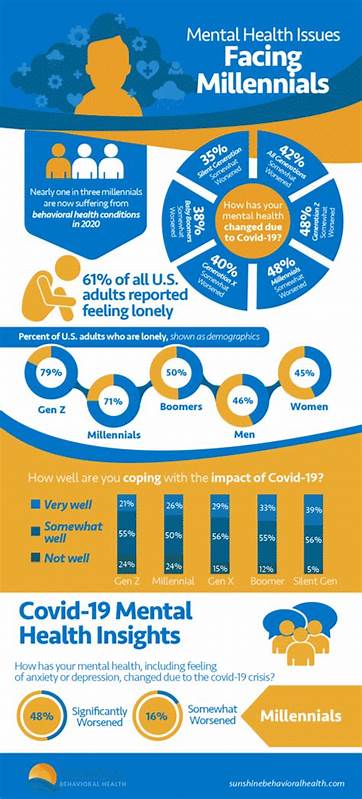

然而,过度保护却可能导致孩子缺乏独立性和应对挫折的能力。当他们走出家庭,进入大学这样一个相对自由和复杂的环境时,往往会感到无所适从。 根据心理学家的研究,过度保护的孩子在面对困难时,极易产生焦虑和抑郁情绪。由于他们在成长过程中缺乏自主性,面对挑战时往往不知道该如何进行自我调整和情绪管理。这种缺乏适应能力的状态,使得他们在面对学业压力、人际关系和自我价值重新评估等问题时,容易产生强烈的挫败感和孤独感。因此,许多过度保护的孩子在大学期间可能会发展出抑郁症状,甚至出现社交回避的行为。

社交能力的缺乏是另一个重要的问题。过度保护的孩子常常被隔离在父母的保护伞下,缺乏与同龄人交往的机会。在家庭中,他们的社交往往被限制在几个固定的朋友或家庭成员之间。而当他们进入大学,面对全新的社交环境时,发现自己缺乏必要的人际交往技巧。这种情况通常会导致孤独感的加剧,进一步加深抑郁情绪。 此外,社会文化的变化也在一方面起了推动作用。

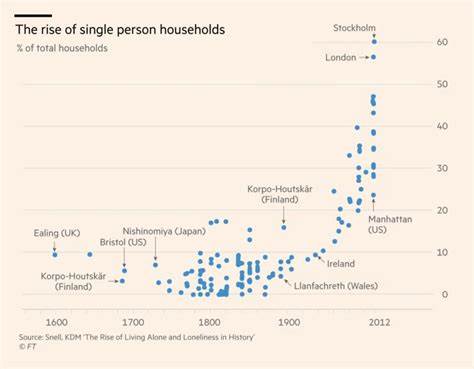

在当今的社会中,网络社交的兴起使得许多年轻人习惯于在线交流,而忽视了面对面的互动。这种趋势在过度保护的孩子身上表现得尤为明显。他们可能更加依赖于虚拟世界中的人际关系,而在现实生活中变得越来越孤僻。研究表明,孤独与抑郁之间有着密切的关系。当个体无法在现实生活中建立起有效的社交网络时,抑郁的风险就会增大。 那么,如何应对这一现象呢?首先,教育者和家长需要意识到过度保护的危害,逐渐放手让孩子进行自我探索。

给予孩子足够的自由,让他们在安全的环境中学会解决问题、面对挑战。在家庭中,应该鼓励孩子表达自己的意见和感受,让他们参与到决策中来,以提高他们的独立性和自信心。 其次,在教育过程中,学校也扮演着重要的角色。学校可以通过开设心理健康课程和社交技能培训班,帮助学生学会应对压力和建立人际关系。这些课程不仅可以提高学生的心理素质,还能够增强他们的社交能力,让他们在面对大学生活时更加从容不迫。 社会也应该对这一问题给予更多关注。

社区可以组织活动,鼓励年轻人参与户外活动和社交活动,帮助他们建立正常的人际关系。在这个过程中,年轻人可以学会团队合作和沟通技巧,从而增强自信心,缓解孤立感。 最后,年轻人自身也应该意识到这一现象的存在,并主动寻求帮助。如果感到抑郁或终日沉迷于网络世界,不妨尝试与信任的朋友或专业人士倾诉,寻求支持。同时,要积极参与各种社交活动,拓展自己的社交圈子,培养新朋友。 在总结这一现象时,我们需要认识到,过度保护并不是出自恶意,而是基于家长对孩子的关心和爱。

与此同时,教育者、家长、社会以及个人必须共同努力,找到解决之道,为这些年轻人创造一个更加健康、充实的成长环境。只有这样,他们才能在未来迎接生活的挑战,成为有能力、有担当的社会一员。