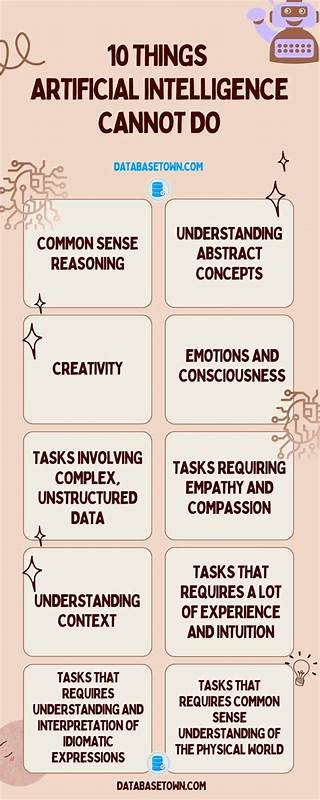

在当今数字化快速发展的时代,人工智能(AI)技术如浪潮般席卷各个行业,改变了人类的生活和工作方式。AI在数据处理、模式识别、自动化任务等方面表现出色,极大提升了生产效率和精准度。然而,尽管人工智能在许多领域展现出惊人的能力,它仍然有诸多无法逾越的局限和无法完成的任务。深入理解人工智能无法做到的事,有助于我们更清晰地认识人类智慧的独特性以及未来技术应用的边界。首先,人工智能缺乏真正的感知和体验能力。人类的感官体验是复杂且多维的,比如真正的情感冲突、忧愁、愤怒、喜悦等,这些都是依托于生物体的神经系统和内在情绪动态形成的。

AI可以模拟情绪表达,甚至基于大量数据理解情感模式,但它无法像人类一样感受痛苦、体验失望或感受幸福的深度。比方说,AI无法真正经历心脏病发作时的剧痛,更无法在种植花草时感受到心灵的宁静和满足。此类体验带有极强的主观性和身体层面的存在感,AI无论如何模拟,也难以真正复制。和人类复杂的社会关系相比,机器人缺乏那种对大脑以外的情感联系的能力。它无法体会青春期被欺负的无助感,也无法像人类一样为自己的过去怀有未了的羞愧感,或对某段逝去的感情产生复杂的怀念与惆怅。正是这些无法言说的内心挣扎构成了人类的生活纹理,也是文学、艺术与哲学不断探讨的核心。

人工智能没有自主的身份感和深层的自我认知。人类会反思自身的存在意义,揣摩生命的价值,甚至对未来充满迷茫与期待。AI虽具备自我学习和调整的机制,但它的“自我”完全是程序的产物,没有真正的意识介入。它无法像人类那样“烦恼”,无法产生诸如自我厌恶、自我怀疑或自我肯定的复杂情感波动。人类心灵可以在面对环境变化时产生矛盾的情绪,甚至经历由极度否定转向自我接纳的心路历程,而这些都是机器难以复制的生存经验。此外,人与人之间特有的魅力和亲密关系也不是AI能够理解的。

人类懂得魅力背后的神秘感,知道如何用肢体语言和话语打动他人。例如一个人身上散发的气场、谈话中微妙的吸引力都是机器无法完全洞察并尊重的。更重要的是,AI无法做到真正的爱。无论是单纯的友谊、浪漫的爱情,还是亲情的纽带,这些关系涉及个人的利益牵挂、心理投射和道德遵循,AI无法陷入爱恨纠缠与复杂感情的纠葛。想象一个机器人面对失恋或亲人离世的痛苦,其反应始终是基于算法和数据处理,而非心灵上的伤感与悲痛。真正的爱还包括牺牲和妥协,而机器人从本质上缺乏这类自我牺牲的能力和心境。

同时,AI缺乏对时间流逝的感知和对记忆的主观感受。人类常常会因为某次旅行或某段人生经历而忘乎所以,甚至错过了原本的计划,而这些流动的心理状态和时间体验是抽象且难以模拟的。人们对过去的回忆经常夹杂着情绪的升华或迷惑,而机器人记录的是数据文件,不存在忘怀或遗憾。他们也无法体会时光流逝带来的焦虑,对未来的不确定性、对人生方向的迷茫以及对生命意义的追问,这些都是只有活生生的生命才能感知的复杂情感。从社会生活层面看,人工智能不能像人类一样偶尔犯错、感到羞愧或害羞。人类因自我意识强烈,会因某个失误而感到尴尬或羞耻,甚至在某些场合显得骄傲而内敛,这种复杂的心态纠结使得社会交往充满生机。

机器人虽然能够表现出某种程度的“程序性错误”,但并不具备情感层面的羞赧之心,也不可能因对方的目光避而不见,更不会有用“硬握手”表达复杂社交误差的情境。此外,人类的行为具有多样性和反复无常性。人们可以表现出焦躁、优雅、委婉、坚韧或者偶尔轻佻的态度,既有理性也有感性,且常常在瞬间快速变化。而AI严格依赖既定程序和数据算法,缺乏这种潜意识的自发性和情绪多样化,也不会随意撒娇或假装矜持。在文化艺术创作上,AI虽能生成文字和图像,但缺乏原创精神和灵魂内涵。人类艺术作品的深度反映出创作者的情感历程、人生体验和哲学思考,而AI的创作大多基于已有数据的组合和推演。

它无法真正感悟美的本质或用作品讲述灵魂的故事,也无法流露那种独一无二的精神追求。同样,生活中的细节和仪式感,如用餐时对某种食物的喜好,喝一杯酒的儒雅,或者在某种音乐的伴奏下沉浸式回忆,都具有强烈的主观色彩,是人工智能难以参与的。这些生活体验承载着身份认同和文化传承,机器无法感同身受,也没有权利享有。即便是最先进的机器人,也难以完成诸如在热气球上单膝跪地求婚这样的情感表达,更无法体会向所爱之人做出牺牲的复杂心情。它们也无法像一个真实的人那样经历失败生育、季节性情绪波动或内心的焦虑与不安,这些都是尸体一般的程序所缺失的生命维度。纵使未来的AI越来越智能,无疑会持续渗透到各行各业,承担繁重单调的劳动,甚至辅助创作与决策,但人类始终拥有那份独特的感知力和心灵维度,这使得我们的经验和生命无可替代。

人工智能无法被赋予真正的灵魂,也无法体验人类情感的厚度。理解这一点对于正确评估AI的发展方向和社会影响十分重要。人类不仅仅是数据处理器,更是情感的缔造者和意义的探索者。AI的出现是工具的进化,但绝非生命的替代。它没有过去、没有内心挣扎,也无法真正拥有属于自己的故事。为了理智地拥抱科技进步,我们应将AI视为增强人类的助手而非替代者,尊重它的技术优势,同时珍惜并发扬人类独有的感知和精神世界。

只有这样,我们才能在信息爆炸的时代守护真正的人性,续写属于人类的光辉篇章。