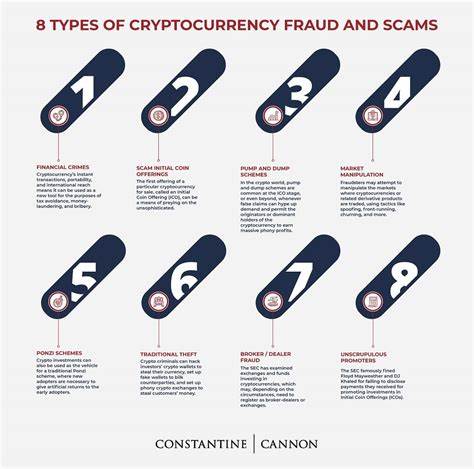

随着区块链技术的不断发展和加密货币的广泛应用,加密货币市场吸引了众多投资者的关注。然而,伴随着快速增长的是层出不穷的欺诈手段,给广大投资者带来了巨大困扰和损失。加密货币欺诈不仅表现形式繁多,而且隐藏在全球范围内,不同时间段均有发生,理解其本质和机制对于保障资产安全显得尤为关键。加密货币欺诈是指利用数字货币及其相关技术进行的各种欺骗行为,目的是非法赚取他人资金或信息。常见的形式包括虚假ICO项目、庞氏骗局、钓鱼攻击、诈骗式交易平台和假冒钱包应用等。这些欺诈行为往往利用投资者对技术的不了解或盲目跟风的心理实施骗术,造成巨大的经济损失。

加密货币欺诈的历史几乎与数字货币的发展同步出现。从比特币诞生至今,每当市场气氛高涨或者新技术被推崇时,欺诈事件便频频出现。尤其是2017年加密货币热潮期间,众多ICO项目涌现,其中大量项目因为缺乏监管和透明度,成为诈骗的温床。全球范围内加密货币欺诈的发生地点并不局限于某一特定国家或地区。虽然部分发达国家如美国、欧洲等拥有较完备的监管体系,但依然无法杜绝欺诈行为。而监管较弱的发展中国家或地区,则因法律不健全、执法不力,成为非法活动的高发地。

加密货币欺诈产生的原因复杂多样。首先,市场缺乏统一的监管与法律保障,投资者安全得不到有效保障。其次,部分欺诈者利用区块链技术的匿名性与去中心化特征,逃避监管。此外,投资者普遍缺乏相关知识,易受夸大宣传或虚假信息迷惑,追逐高额回报。技术发展也带来了新型欺诈手段,例如智能合约漏洞、钓鱼攻击及恶意软件,增加了防范难度。加密货币欺诈的危害显而易见,不仅造成投资者财产直接损失,还破坏市场信任,影响整个行业的健康发展。

同时,频发的诈骗事件也引发监管部门的高度关注,促使各国开始完善相关法律法规。面对层出不穷的欺诈手段,投资者必须提高风险意识,采取有效的防范措施。首先,要加强对加密货币知识的学习,避免盲目跟风投资。其次,选择合法合规、信誉良好的交易平台与钱包服务,避免使用未经验证的软件工具。保持警惕,识别典型的诈骗特征,如不合理的高额回报承诺、缺乏透明度的项目资料等。利用多因素认证、冷存储等技术手段增强资产保护。

监管机构应持续完善法律框架,加强跨境合作,提高执法效率,从根源上遏制欺诈行为。同时推动行业自律,建立信用评价体系,提高项目透明度,为投资者提供支持和引导。技术开发者需要不断优化安全设计,修补漏洞,防止技术被恶意利用。教育机构和媒体应加强宣传普及,提高公众防范意识。总结来看,加密货币欺诈问题复杂且影响深远,只有多方共同努力,才能营造一个安全、透明、有序的数字资产环境。投资者需要保持理性,提升专业水平,结合技术手段和法律保障,积极防范潜在风险,从而在充满机遇的数字货币世界中稳健前行。

。