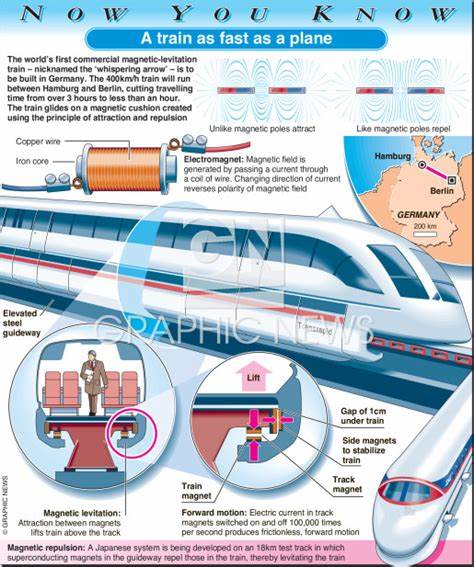

随着科技的不断进步,交通运输方式也经历了翻天覆地的变化。人类从最初骑马、步行,到蒸汽机车的出现,再到现代汽车和飞机的普及,每一次变革都极大地缩短了人们的出行时间,拓展了生活和工作的半径。而在21世纪,磁悬浮列车成为推动高速铁路发展的尖端科技,为未来交通带来了无限可能。磁悬浮列车利用强大的电磁力,让列车浮起离开轨道,实现完全悬浮,从而消除了车轮与轨道之间的摩擦。这不仅大幅提升了列车的速度,也显著降低了噪音和震动,增强了乘坐的舒适性。磁悬浮技术背后的核心原理源自磁力学中磁极相斥和相吸的基本规律。

通过采用电磁体,磁悬浮列车在轨道上悬浮数厘米高,几乎无接触运行,这极大地减少了物理磨损,降低了维护成本。电力驱动的电磁系统不仅取代了传统的柴油或电力机车引擎,还使得列车能够实现稳定而强劲的加速。磁悬浮轨道中内置有金属线圈,这些线圈通电后产生交变磁场,产生不断变化的磁极方向,从而推动列车前进。列车底部配备的强力磁铁与轨道线圈形成动态相互作用,通过磁场的推拉作用实现列车的移动和导向。不同国家研发的磁悬浮技术略有差异。德国的电磁悬浮(EMS)技术通过将列车磁铁紧贴钢轨并环绕轨道实现悬浮,列车可保持约一厘米的悬空高度。

日本采用的电动力悬浮(EDS)系统则利用超导磁铁,在极低温冷却条件下实现更大的悬浮高度,约达十厘米,降低能耗并提升运行稳定性。磁悬浮列车的速度优势十分显著,通常能够轻松超过每小时五百公里,部分试验机型甚至突破了六百公里的极限速度。相比传统高速列车,磁悬浮列车的高速能力主要得益于其零摩擦的运行状态以及流线型设计,极大地减小了空气阻力和机械阻力。高速不仅意味着缩短区域间的旅行时间,也为城市群一体化交通网络的构建提供了基础。噪音污染和环境影响是交通工具发展过程中不可忽视的问题。磁悬浮列车由于与轨道没有物理接触,运行时产生的机械噪音极低,仅有空气动力部分的摩擦声。

这不仅使得车厢内部环境更加安静舒适,也减少了沿线居民的噪音干扰,符合现代城市环保需求。此外,磁悬浮系统减少了传统列车轨道和车轮的磨损,极大地降低了维护频率和事故风险。没有了摩擦损耗,列车的零部件寿命得到延长,系统的整体稳定性和安全性明显提升。在应对极端天气条件方面,磁悬浮列车同样表现出色。由于悬浮运行不依赖于物理接触,雪、雨等恶劣气候对列车运行的影响较小,减少了因轨道积冰或湿滑引发的延误和安全隐患。这使得磁悬浮列车在全年各个季节都能保持较高的准点率,为乘客提供更加可靠的出行体验。

磁悬浮技术的发展历史悠久,其理论基础早在20世纪初就已被提出。美国科学家罗伯特·戈达德和法国工程师埃米尔·巴切莱特先后对磁悬浮概念进行了研究和申请专利。经过一百多年的不断改良和实践,磁悬浮列车从科幻走向现实。1984年,世界上第一条商业磁悬浮线在英国伯明翰机场投运,虽速度较低,却奠定了磁悬浮商业化的基础。现今,磁悬浮列车主要应用在日本、中国和韩国等亚洲国家。中国上海磁悬浮列车已经实现商业运营,将浦东机场与市区连接,最高时速达到每小时430公里。

日本则在持续研发更高速的磁悬浮列车,计划未来将东京和大阪间的旅行时间缩短至一个小时内。尽管磁悬浮技术带来了诸多优势,但其高昂的建设成本成为了推广的主要瓶颈。磁悬浮轨道需要专门设计和制造,投资远高于传统铁路建设。此外,复杂的制冷设备和维护系统也增加了运营成本。因此,许多国家在是否引入磁悬浮技术时仍持观望态度。不过,支持者指出,磁悬浮列车虽然前期投资大,但其运行成本却比传统列车低70%左右,长远来看有助于缓解交通拥堵,提高运输效率,并降低环境污染。

未来,随着磁悬浮技术的不断成熟和材料科学的进步,相关成本有望进一步下降。此外,磁悬浮技术与自动控制、人工智能等创新科技结合,有可能实现完全无人操作的智能化列车,进一步提升安全性和运输效率。与此同时,类似于“超级高铁”概念的真空管道列车(例如Hyperloop)也借鉴了磁悬浮的基本原理,并利用封闭低压环境解决了空气阻力问题,期望实现更高的超高速交通方式。虽然目前这些技术尚处于研发和实验阶段,但未来几年将是轨道交通领域创新迭代的关键时期。总结而言,磁悬浮列车以其高速度、低噪音、高效能和环保特性,代表着地面交通的未来趋势。它不仅能够极大提升人类出行的效率和体验,还能促进城市群之间的紧密联结,推动经济社会的协同发展。

随着技术不断创新和成本逐渐降低,磁悬浮列车有望在全球范围内得到更广泛应用,成为人类实现绿色出行和智慧交通的重要支撑。