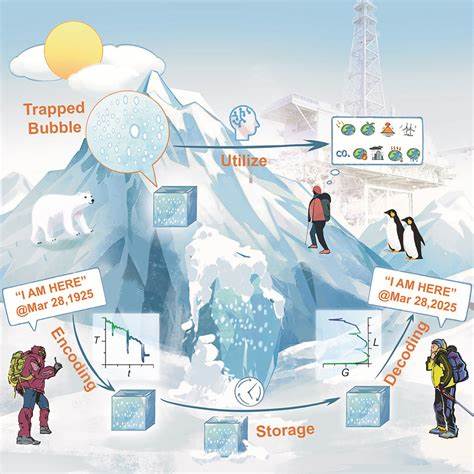

随着人类活动逐渐向极地、月球和火星等寒冷区域扩展,信息存储和传递面临诸多全新挑战。传统的文件和电信手段在这些环境中因对墨水、电源和设备的需求,以及纸张和磁介质的保存难题,难以实现持久高效的信息管理。令人惊叹的是,大自然却早已为我们提供了灵感:冰川中长期储存的气泡如同天然的档案,揭示了地球早期的历史轨迹。基于此,科学家们开启了利用冰中被困气泡进行信息存储的探索,开发出适合低温环境的全新编码技术。冰,尤其是由水冻结形成的透明晶体,不仅可以长期自然保存,还能通过调节气泡的分布形成数字或符号编码,实现高效信息的无源传递。冰中气泡的产生源于水体在固化过程中气体溶解度的变化。

伴随着冰冻面推进,溶解的空气因溶解度骤减被挤出,在冰水界面形成气泡胚胎。气泡经历初始的孕育、快速生长、逐渐萎缩直至完全被冰层覆盖,定型成为各异形态的空气包裹体。这些气泡大致分为蛋形与针形两类,根据其高度与宽度的比值区分,关键界限为5。气泡形态与大小受控于水冻结速率,同时环境温度和冰层倾斜角度也显著影响气泡分布规律。研究表明,随着冻结速率由高向低变化,冰中气泡区域依次呈现蛋形气泡冰、兼有蛋形及针形气泡冰、针形气泡冰,最终过渡为清澈无气泡区域。临界的冻结速率分别约为20.05、9.90及2.87微米每秒。

这些数值不仅揭示了冰中气泡形成的物理界限,也构筑了实现信息编码的理论基础。基于对热质传递及冻结动态的深入解析,科学家构建了精准的数学模型,能够预估不同温控条件和冰体倾角下的冻结速率。这为在实验环境中可控调节气泡层的刻画提供了技术支撑。尤其值得注意的是,冻结速率的快速攀升,如通过迅速降低冰盘温度触发,能够制造出单层集中气泡层,为信息编码创造代码单元。控制气泡层厚度至少需1.5毫米,同时冻结速率相对变化应超过10.6微米每秒才能确保层状气泡层稳定形成。借助这些控制参数,通过实时调控冷却温度曲线,可以精准雕刻气泡层在冰中的分布,从而赋予冰体特定的数字信号。

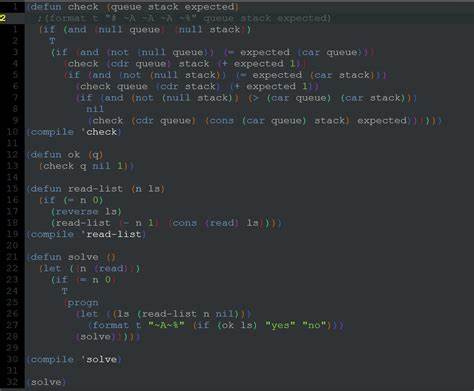

该技术等同于基于自然物理过程的低功耗、有隐蔽性、长时效的冷区信息存储载体。编码方法上,研究团队探索了摩尔斯码、二进制及三进制等多种符号体系,通过定义气泡冰和清冰层为不同信号单元,成功实现了英文字符和阿拉伯数字的编码和解码。图像处理结合机器视觉自动读取冰片灰度变化,实现编码信息的快速恢复和识别,极大提高了信息利用效率。比较各编码体系,摩尔斯码在温度控制曲线可控性表现优异,但二进制编码在整体解码速度、层数控制和信息容量方面更具优势。三进制虽提升容量,但实现难度较大,未来有待进一步技术完善。通过多单元Hele-Shaw细胞并联应用,信息存储容量呈指数增长,未来有望满足复杂数据通信需求。

冰中气泡编码的能源消耗远低于常规电信技术,尤其适合极地、月球、火星等环境,体现出非凡的生态优势和实用价值。尽管长期保存条件下,气泡或有形变与迁移,但适宜温度梯度环境下对编码效果几乎无影响,确保信息安全无损。除信息传递外,深入理解气泡动态亦利于冰川地质研究、地下气体勘探、金属和玻璃材料固化过程优化以及食品冷链保鲜技术革新。结合人工智能辅助分析,未来可实现更智能化的冰体微结构调控与信息处理。冰中气泡的物理特性还能调节冰的机械强度与透明度,为极地工程安全提供参考,甚至在生物医药领域展现潜在的控释药物载体功能。极寒环境不仅是人类探险的新边疆,也是智慧信息存储的新沃土。

通过操纵冰雪中的微观气泡,我们打开了与冰川对话、倾听自然编码信息的崭新途径。未来发展方向包括对多气泡层及多单元系统的协同控制,气体类型及环境压力对编码特性的影响,以及冰中气泡热力学稳定性的深入研究。应用层面,构建低能耗、高隐秘性、安全可靠的信息存储网络,配合人工智能识别技术,将极大推动极地科研、空间探测和资源利用领域的创新进步。冰中的气泡不再仅仅是自然的历史见证,更成为人类智慧的信息载体,见证着科学与自然融合的美妙篇章。