认知崩塌(Epistemic Collapse)作为一个学术与社会醒觉领域内逐渐受到关注的概念,指的是一个社会或群体内部失去对真伪信息进行有效辨识的能力,导致共享现实观念解体的现象。在信息爆炸和数字媒介盛行的当今时代,认知崩塌不仅仅是信息错误的简单堆积,而是更深层次的社会认知混乱和信任机制瓦解。其危害不仅表现在个人思维的误区,更折射出社会决策机制的失灵,民主治理的倒退和公民间理性对话的断裂。认知崩塌的本质,是信息环境中可靠事实源的丧失,人们无法确定何为真相,也难以达成共识,最终导致社会集体理性的崩溃。信息分裂和事实碎片化的现象在全球范围内愈加普遍,社交媒体与算法助长了信息茧房和极化,令不同群体陷入封闭的信念系统,不允许基本理念受到质疑,社区内部的忠诚度取代了对证据的尊重。这种状况不仅扭曲了真相,更摧毁了公众信任与社会资本。

随着认知崩塌在规模上的加剧,社会决策的基础也随之瓦解。无论是寻求共识、推动公共政策,还是保障权力问责,集体推理能力都受到严重破坏。辩论转变成政治阵营间的对峙,真理成为了部落认同的标志,公共机构变得越来越空洞无力。此时,掌控权力的群体不再受到监督,法律和制度可能沦为纸面形式甚至失去效力。民主制度因此面临根本性的威胁,甚至有声音断言当认知崩塌真正全面爆发时,民主已经名存实亡。一个典型的反面案例是当下部分国家政治环境的现状。

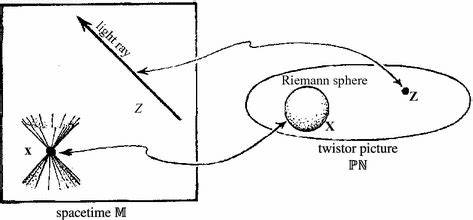

随着虚假信息的大量传播、独裁与极权势力的兴起,事实作为社会共识基础的权威受到了空前挑战。专制政权通过谎言操纵民众,通过摧毁独立的新闻媒体和学术机构削弱事实核实机制,建立了一个基于谎言的权力结构。仅仅依靠传统政策建议的路径无法有效应对这一局面,必须恢复事实的权威,重建开放、多元且事实导向的信息生态。缺乏这一基础,未来的国家治理将被谎言和既得利益集团垄断,真正实现“通过虚假治理”(governing through lies)。这不仅对政治领域构成威胁,同时也在科学研究领域留下了难以忽视的阴影。以基础物理学为例,认知崩塌的影响长久以来一直存在。

二十多年前,弦理论在物理学界成为一种主流理念,然而其理论的可检验性面临严重质疑,甚至外界媒体对其实验可验证性的错误报道层出不穷。学界内部形成了严密的派系竞争,弦理论支持者与其他研究领域如量子引力循环派、现象学派形成了明显的“部落”结构。随着时间推移,实验基础对理论物理的引导作用日渐削弱,新的“热点”研究领域频现,但是否真正揭示现实本质很难达成共识,许多选择似乎更多基于学术“部落”利益而非纯粹科学探索。在人才培养方面,物理系依然强调弦理论课程,对持不同观点的学者和学生存在潜在压力,保持着理论上的单一学术传统。与此同时,物理学领域的资金和职位竞争也密切关联于此类“部落”力量的主导,学术生态呈现出一定程度的封闭与自我固化。认知崩塌还表现在公众舆论与现实事件的认知差异中。

以哥伦比亚大学发生的围绕反犹主义争议为例,院校内外围绕以色列与巴勒斯坦冲突的讨论,充斥着大量错误信息与政治偏见。部分披露事实的声音被标签化,真相被扭曲乃至忽略,使得校园内外群体分裂加剧。新闻报道、社交媒体和个人经验交织其中,造成极其复杂的认知局面。对于加沙地区的不断恶化的人道危机,诸如围困导致的饥饿、对平民的武力打击等指控,也处于事实和舆论的交锋中心。事实的多层次断裂使得社会难以统一对事实的基本认识,自然也降低了解决根本冲突的可能性。该校对法律机制的萎缩现象也反映了认知崩塌对社会制度的冲击。

司法部门区分真伪的能力弱化,行政权力对法院判决的忽视,导致法律的有效性受到前所未有的侵蚀。学院管理层在面对此类问题时,甚至选择回避司法途径,直接妥协于强权意志,体现出对法治信念的破坏和价值观的迷失。对法律制度的信任减弱意味着社会整体对于公正的预期降低,公众权益得不到保障,权力非但不受制衡反而更加肆无忌惮。认知崩塌的存在提醒我们,重建信息和信任体系刻不容缓。提升媒体素养、支持独立权威的新闻和科研机构、激励透明公开的公共讨论,是应对考验的关键方向。教育系统应强化批判性思维和科学求真的价值观,促进跨群体的交流与理解,打破信息孤岛和偏执信念。

在政治层面,保障新闻自由、维护司法独立和建立信息公开机制是防止权力滥用的基石。只要社会能够逐步恢复基于证据和事实的对话基础,才能保护民主免于沦为“权力游戏”的陪衬,也为真正解决当代复杂问题铺平道路。总的来说,认知崩塌是现代社会面对的深刻挑战,既涵盖政治、学术、法律等多维度领域,也体现出技术创新与社会制度之间的紧张关系。它警示我们,开放理性和事实求真的共同体是维系文明发展的根基。只有认清这一现实,社会各界才能携手探索有效方法,迈向一个更加稳定、包容和真实的未来。