近年来,全球体力活动不足日益成为公共卫生领域的严峻挑战。尤其是在青少年群体中,身体缺乏锻炼不仅影响当下的健康状况,更被广泛认为与成年后的疾病风险及早逝息息相关。心肺适能作为衡量身体健康的重要指标,因其反映了个体的长期运动习惯及遗传基因,是评估健康风险不可或缺的参数。然而,近来的研究开始揭示,青少年的体能水平与死亡风险之间的联系,远没有表面看起来那么简单。遗传因素和社会经济背景对这一关联存在重要的混杂效应,甚至可能导致传统观察性研究结果产生偏差。本文聚焦于一项涵盖超过一百万瑞典青少年的历史性队列研究,分析不同时期男性的心肺适能数据及其随访期间的死亡情况,特别采用了负控制结果和兄弟姐妹比较等创新方法,力图揭示体能与死亡风险间因果关系的真实面貌。

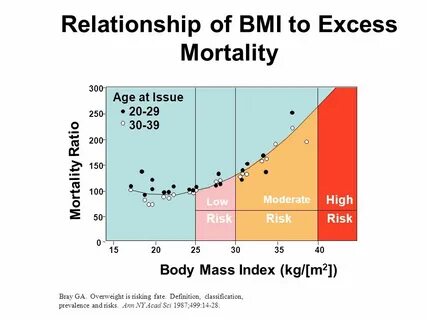

该研究充分利用瑞典军事征兵记录和多代人口登记册等高质量数据,客观测定了青少年的最大功率输出(Watt-max)以量化心肺适能,随访中收集了全因死亡率、心血管疾病、癌症以及意外死亡等详细死亡原因。传统分析结果显示,体能较好者的早逝风险明显降低,这似乎支持通过提升青少年体能来减少疾病负担并延长寿命的观点。但研究进一步采用负控制结果——即分析心肺适能与意外死亡的关联,意外死亡预期不会由于体能差异而产生显著影响。令人惊讶的是,心肺适能与意外死亡的风险同样呈负相关,且强度与主要疾病死亡风险相当。这提示存在显著的系统偏倚,可能源于遗传因素、行为模式及社会经济条件等未被充分控制的混杂因素。此外,通过兄弟姐妹间对比分析控制了家庭共享的遗传和环境因素后,虽然各风险比有所减弱,但这种负相关趋势依然存在,进一步佐证了遗传及家庭环境对体能与死亡风险关联的重大影响。

这一发现挑战了以往普遍认为体能直接降低早死风险的因果结论。具体来说,基因遗传不仅影响个体的体能水平,同时也作用于疾病易感性、行为习惯及风险暴露等多重健康相关因素,成为连接体能和死亡风险的重要“桥梁”。同时,社会经济地位的影响也不可忽视,较高的收入和教育水平往往伴随更好的体育锻炼机会、健康饮食及医疗资源,形成一种健康的社会阶梯效应。研究指出,简单依赖观察性数据得出的体能与健康之间的正向关联,容易被上述混杂因素放大,从而产生对公共卫生干预措施效果的过度预期。虽然增强青少年的体能无疑具有促进健康的积极意义,但须警惕将体能视为唯一或主要的健康决定因素,忽略遗传和社会环境背景的作用,可能导致干预策略的片面和资源浪费。未来研究建议引入更多多元化的方法,如孟德尔随机化、跨国比较、双胞胎和家庭内对比设计等,以多角度验证体能与死亡风险的因果链条。

此外,强调全方位整合社会经济、行为和遗传信息,对于精准识别高危人群及制定更具针对性的健康促进政策至关重要。学界也呼吁不仅关注个体层面的体能提升,更需要系统性改善社会结构,减少不平等现象,才能真正实现降低疾病负担与延长人均寿命的目标。综上所述,青少年心肺适能与早逝风险的关系极其复杂,遗传因素和社会经济背景充当了重要的混杂变量,影响观察性研究的结果解读。该领域的科学探索正从简单关联转向更加严谨的因果分析,以期为健康干预提供可靠依据。面向未来,促进体能发展仍是公共健康的重要内容,但必须结合遗传学和社会医学的深入研究,推动跨学科合作,打造更完整的健康促进体系。唯有如此,才能避免因片面解读而误导政策制定,实现真正意义上的全民健康福祉提升。

。