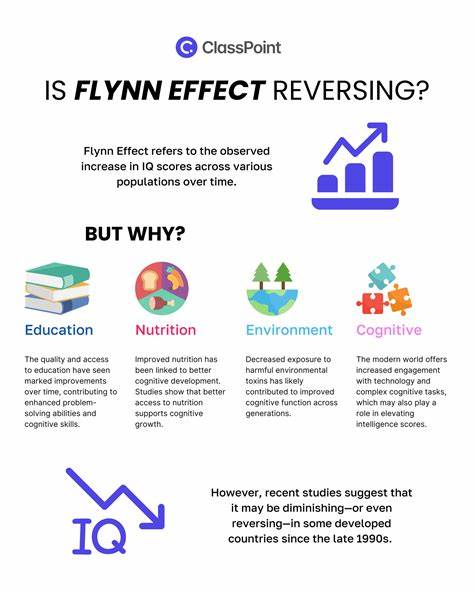

过去一个世纪以来,人类智商测试结果的显著提升成为心理学领域一个备受关注的现象,这一现象被称为“弗林效应”。弗林效应不仅反映了人类智能水平的增长,更对全球教育体系提出了深刻的反思和挑战。尽管智能测试的具体涵义和可靠性仍存在争议,但这场智商的大幅上升,让我们不得不重新审视教育的价值和方式。几十年来,我们习惯了将教育成果单纯与课堂学习和考试成绩挂钩,坚信标准化的教学模式是促进认知发展的唯一途径。然而,弗林效应告诉我们,情形远比想象复杂——智商水平的提升实际上并非由传统的学校教育直接导致,甚至有证据表明,过度依赖标准化教学反而可能适得其反。其实,智能的增长更多来源于我们的生活环境和文化的变化。

过去一个世纪以来,现代社会经历了工业化、信息化和全球化的深刻变革。符号和抽象概念无处不在,交通信号、公共标识、媒体符号等构筑了一个极其丰富的“现实网”,这个网让人们不断接触并理解新的信息模式。换言之,生活本身就是一所无形但极具教育功能的大学。我们学习理解的不是单一的知识点,而是如何解读和适应这个复杂的环境。弗林效应的增长在一些未接受常规学校教育的群体中也能被观察到,进一步证明了智能提高的根源不在于传统学校体系本身,而是更为广泛而深层次的生活体验。当前二十一世纪过去的二十年间,我们甚至开始目睹所谓的“逆弗林效应”,即智商评分出现下降趋势。

这被认为与电子屏幕的普及有很大关系。电视机、智能手机和平板电脑等设备固然带来了海量信息,但它们更多地使人陷入被动的内容消费。知识不再是通过主动探索和互动得来,而变成了静态信息的接收,这种缺乏参与的学习模式难以激发真正的认知增长。传统教育理念过分强调对碎片化知识的灌输和机械训练,忽视了培养学生主动参与、批判性思考和复杂环境适应能力的重要性。学校试图通过单一的考试和分数标准来衡量能力,难以捕捉到学生的综合素养和实际操作能力。由此产生的学生往往缺乏对知识的深度理解和生活环境的体验感,造成学习效果的虚假繁荣。

和传统被动模式相反,更有效的学习源自主动参与和异质经验的积累。教育应当成为一种“学徒制”体验,让学生在真实或模拟的复杂情境中,亲身感受问题的多样性和解决的实际挑战。这样的过程不仅能激发学习兴趣,还能锻炼运用知识处理现实问题的能力。借助两个形象的比喻,我们可以更好地理解理想的学习模式。其一是“完整游戏”理论,意思是学习应当像玩一场真实的游戏一样,从头到尾参与其中,而不是孤立地练习某项具体技能。游戏的魅力在于行动和反馈,错误不被苛责而是视为改进途径。

这种包容和动态的学习环境大大促进了主动探索和持续进步。其二是“漫长旅程”比喻。现实学习不仅仅限于眼前目标,而是如同一次长时间、多地域的探索之旅。在旅途中,学习者通过不断接触新事物,逐渐理解和内化复杂的概念和经验。此过程强调了耐心和时间的重要性,认可认知成长不必一蹴而就。如今,人工智能技术的飞速发展带来了新的教育契机。

AI不应被视为单纯的知识传授者,而是成为创设虚拟探索世界的工具,让学生能以个性化、沉浸式的方式体验各种复杂场景。通过模拟真实的社会交互和问题解决,AI辅助的环境能极大丰富学生的认知资源和主动学习机会,促使智能提升速度大幅加快。然而,机器毕竟是工具,教育的核心依然是人与人之间的交流与关怀。人类教师和同伴在情感连接、价值观传递及思维激发中的作用不可替代。理想的教育结合了先进技术和丰富的人际互动,既保护了学习的温度,也放大了学习的深度。总而言之,弗林效应让我们清晰地看到,教育的关键并不在于单纯的教室内知识传授,而在于引导学习者积极探索与体验真实世界的复杂性。

我们应当抛弃死记硬背和机械练习的束缚,重新设计学习环境和方法,营造更多参与式、体验式和情境化的学习机会。唯有如此,才能培育出适应未来挑战的智慧型人才,实现真正意义上的智能跃升和全人发展。