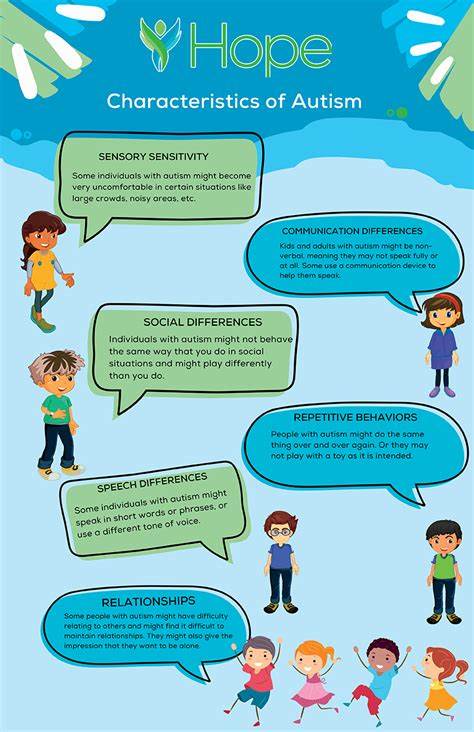

在人类学习的过程中,成功与失败如影随形,失败往往被视为阻碍前进的障碍。许多人在经历挫折时容易感到沮丧甚至放弃,而最新的研究表明,拥有较高自闭症特质的人在面对负面反馈时展现出更强的学习韧性,这种独特心理特征或许能够帮助他们更好地从失败中学习与成长。自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,简称ASD)及其相关特质通常被误解为限制个体适应社会的缺陷,然而,随着神经多样性理念的兴起,越来越多的研究开始揭示自闭症特质所潜藏的积极面,尤其是在认知和学习领域的重要优势。近日,上海师范大学的研究团队针对中国大学生展开研究,发现那些自闭症特质较高的学生在负面反馈驱动的学习任务中表现出了与其低特质同伴截然不同的适应能力。研究设计中,参与者被要求学习陌生的韩语词汇,通过与中文词提示匹配韩语选项的方式进行记忆强化。实验将不同组别分配到积极反馈与消极反馈两种条件下,以笑脸和哭脸等社会性符号,以及数学符号作为非社会性反馈标识,衡量在不同反馈环境中的学习效果。

结果显示,低自闭症特质的学生在积极反馈环境下学习效果显著优于消极反馈条件,表现出对负面信息的敏感和潜在的情绪干扰;而高自闭症特质的学生则在两种反馈条件下表现接近,甚至在部分实验中,负面反馈并未削弱他们的学习能力,反而体现出强大的抗挫折性和保持内在动力的能力。研究人员将这种差异归因于自闭症个体可能存在的异于常人的奖励系统机制,这使得他们在接受失败信息时,不容易产生自我价值受损的负面情绪,从而避免了因情绪干扰而中断学习过程的风险。按照自我概念理论(Self-Concept Theory),如果消极反馈没有对自我概念造成威胁,个体的内在动机就能得以维持。换言之,具备较高自闭症特质的人在面对失败时,可能不会轻易陷入自责或气馁,这种心理韧性成为他们持续学习的重要助力。这种现象的意义不仅限于心理学研究领域,更为教育实践和职业发展提供了宝贵启示。传统教学和职场反馈机制往往偏重于激励成功,而忽视了失败反馈的有效利用。

针对神经多样化人群,尤其是高自闭症特质者,设计包容性强且能够激发其内在动力的反馈策略,将有助于释放他们的潜能,促进个人成长与社会参与。与此同时,这一发现也提醒我们重新审视失败对一般人群学习态度和心理健康的影响。频繁而强烈的负面反馈可能导致普通学习者产生逃避行为,形成放弃目标的“连锁反应”,从而限制其成长空间。因此,构建支持性强的学习环境,帮助所有学习者建立积极的自我概念和对失败的容忍度,成为教育改革的重要方向。当然,目前研究仍存在局限。例如,被试群体主要为未确诊的高自闭症特质大学生,后续的研究还需拓展至正式诊断的自闭症患者以及更具代表性的样本,深度探讨不同群体间学习反馈敏感度的差异。

此外,未来研究可结合神经成像技术,探明大脑层面对于反馈信号处理的具体机制,从而为制定更加精准的干预方案提供科学依据。这一领域的进展契合了近年来神经多样性运动的理念,强调尊重和理解个体认知差异,倡导多元化教育和包容性社会的构建。总的来看,自闭症特质在面对失败时展现出的坚韧力和持续学习的能力,为更广泛的人群提供了新的思考视角。在失败不可避免的现实中,如何培养和强化这种韧性,减轻失败带来的负面影响,提升个体的自我效能感和适应性,将成为推动社会整体发展的关键。未来,跨学科合作与持续探索将进一步加深我们对自闭症特质与学习机制的理解,帮助社会更好地接纳神经多样性,打造更加公平和高效的教育与工作环境。