随着科技不断进步,电子设备的发展也进入了一个全新阶段。传统的电子材料往往刚硬脆弱,难以适应复杂环境,特别是在需要柔软、耐用且具备自愈功能的未来智能设备领域中,常常暴露出无法修复、易损坏的弊端。然而,研究人员最近在自愈电子材料领域的重大突破,正逐步解决这些问题。以丹麦技术大学(DTU)为代表的科学家团队,成功研发了一种融合石墨烯和聚合物的自愈电子材料,完美模拟了皮肤的柔韧性与修复能力,开辟了电子技术与生物特性的跨界融合新路径。 石墨烯是一种由单层碳原子按照六边形蜂窝状排列的二维纳米材料,因其极高的强度、导电性以及柔韧性,被誉为“未来材料之王”。与此同时,PEDOT:PSS(一种透明导电聚合物)因其柔软和电学性能良好,长期在柔性电子和透明电极领域有着广泛应用。

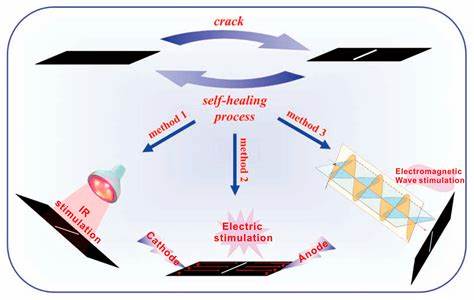

研究团队创新地将两者结合,使得本来胶状、易变形的聚合物材料表现出强韧、灵活且自我修复的特性。 这种材料最大的亮点之一便是其自愈能力。普通电子材料一旦出现裂纹或损伤,就难以修复,导致整个电子设备功能丧失。而该新型材料能够在数秒内自动修复受损部位,类似皮肤受伤后自行愈合的过程,这为可穿戴设备、软体机器人甚至植入式医疗装置的安全性和耐用性提供了强有力的保障。另外,这种材料在拉伸能力上表现优异,最高可拉伸至原始长度的六倍而不影响其电学性能,这种极高的弹性极大拓宽了其应用场景。 除了自愈和柔软性,此材料还能感知并调节多种环境参数,如温度、压力和酸碱度(pH),这使其在健康监测系统方面展现出巨大潜力。

举例来说,它可以被制作成可持续监测创伤愈合过程的智能创可贴,实时反馈伤口状态;又或者作为持续监测心率、体温等生命体征的贴片,使医疗诊断更为精准和便捷。同时,材料的热调控属性也为穿戴装备或太空服等需要适应极端环境温度的设备提供了有效解决方案。 根据DTU负责人Alireza Dolatshahi-Pirouz教授介绍,该材料实现了柔软、自愈与响应性的无缝结合,形成了一个高度集成且具备可扩展性的多功能平台。这种平台不仅在实验室阶段表现优异,其结构和制造工艺也被设计得适合未来大规模生产,有望在短期内推广到实际应用。 在软体机器人领域,电子元件需要具备极佳的形变适应能力与耐久性,而这正是传统材料无法同时具备的优势。新型材料的引入,意味着未来机器人可以更贴近生物体的运动方式,更安全地与人类交互,甚至具备自我修复能力,显著提升机器人系统的稳定性和寿命。

医用方面,柔性、自愈材料能够制作成微创植入体或可拉伸的传感器,对身体而言舒适度大大提升,且因快速修复减少了意外损坏风险,这在慢性疾病监测、康复治疗及精准手术等方向均有广泛应用潜力。 随着可穿戴设备和物联网的发展,电子材料对于环境响应能力的需求不断增长。新材料不仅能够监测多种生理指标,还能对外界刺激产生反馈,为打造智能交互界面奠定技术基础。这使它成为未来智能纺织品、健康监测设备和个人防护装备的重要候选材料。 从可持续发展与环保角度看,能够自我修复的电子材料无疑降低了电子废弃物产生,对延长设备使用周期和减少资源浪费意义重大。同时,因其柔韧和轻薄的特性,材料本身资源消耗也相对较低,有望为绿色电子产业做出贡献。

展望未来,该自愈电子材料的研发引领了电子材料向智能化、自适应及生物兼容性方向迈进。在规模化生产工艺优化、应用设备集成及长期稳定性研究等方面,科学家们依然有大量工作要做。但不可否认的是,这种以石墨烯和聚合物为核心的复合材料正代表着下一代电子设备的革新方向。 总结来看,融合了石墨烯的高强度和良好电导率,以及聚合物PEDOT:PSS的柔软和透明特性,这种电子材料不仅拥有出色的拉伸性能和快速自愈能力,还兼具温度、压力和pH值等多重环境感测功能。它为电子设备赋予了“皮肤般”的生命力和适应性,应用前景广阔,包括软体机器人、智能穿戴、可植入医疗器械、健康监测系统以及极端环境应用装备等。随着进一步的科研与产业推进,未来我们的日常生活将因这类智能材料变得更加安全、高效与便捷。

。