在人类探索宇宙的历程中,星际航行一直是科学家们梦寐以求的目标。距离我们最近的恒星系阿尔法·半人马座,即使以现有最先进的推进技术,也需要上万年才能抵达。为打破这一时间障碍,突破性预言计划“星船计划”提出了利用激光驱动光帆实现接近光速的飞行速度,从而在几十年内完成星际旅行。实现如此高速巡航,不仅需要极轻质且高效反射的光帆材料,还依赖于创新的光学设计与先进制造技术的结合。最近,五边形光子晶体镜面的问世为这一领域带来了革命性进展。光子晶体是一种通过周期性调控材料折射率实现对光波传播控制的纳米结构。

传统的光子晶体设计多采用方格或六角形晶格结构,旨在达到高反射率和宽带宽。然而,五边形晶格结构作为一种非晶典型晶格方案,提供了更多自由度,可通过复杂的孔径形状和尺寸组合,优化光的多频共振,实现更宽波段的高反射率表现。星船计划中,光帆需要在激光推进过程中覆盖包括紧随射线多普勒红移后的广泛波长范围。五边形光子晶体镜面的多峰反射特性正好满足这一需求,提升了光帆的加速效率。实现如此精细且大面积的光子晶体膜,因其纳米尺度的孔洞数量高达数十亿个,对制造工艺提出了极高挑战。创新采用的神经拓扑优化方法,结合了机器学习与物理仿真,不仅解决了传统反复试错式设计的局限,还实现了设计与制造的协同优化。

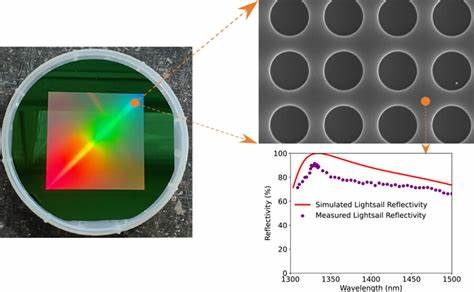

通过约束切入平均结构的材料面积比,神经拓扑优化有效约束了最小图案特征尺寸,从而适配成熟的光刻技术。更重要的是,五边形晶格设计的大面积材料比不仅提高了结构强度,降低加工缺陷率,还兼顾了散热和力学稳定性,确保光帆在激光高功率照射下的热力学与机械完整性。制造环节则凭借成熟的光刻技术完成了史无前例的规模突破。研究团队成功制造出面积达60×60毫米、厚度仅200纳米的单层五边形光子晶体膜,拥有约15亿个纳米孔洞。相较于过去微米尺度的光子晶体膜,这一成果将面宽度扩展了近三万倍,而制造成本则降低了近9000倍。这不仅突显神经拓扑优化在设计中的优越性,更展现了纳米制造工艺和设备的可行性及高效率。

光学性能测试结果显示,该五边形光子晶体镜面在1.55微米波长附近呈现高反射率,且多峰共振有效扩宽了反射波段,适应激光红移的动态变化。实验与模拟数据的良好吻合印证了设计与制造的高精度匹配度,为未来光帆性能提升提供了可靠保障。在综合性能表现上,五边形光子晶体光帆在加速距离与加速时间两个关键指标上取得独特平衡。虽然加速距离较传统六角晶格设计略有增加,但加速时间显著缩短,意味着相同的推进功率下,飞行器能够更快达到目标速度。缩短加速时间直接降低了激光能耗开支,显著减少发射总体成本。就星际航行这样重复多次尝试以确保任务成功的“散弹枪”式发射策略而言,降低每次发射的成本尤为关键。

五边形结构较高的材料面积比提升了制造良率及光帆抗破损能力,进一步优化了整体经济效益。展望未来,基于五边形光子晶体镜面的光帆设计,将成为低质量、高性能星际航行材料的典范。借助神经拓扑优化等机器学习手段,未来设计空间将更加开放,可融入热管理、机械稳定性等多物理场耦合约束,实现更加完美的光帆系统。此外,进一步拓展制造工艺,将推动从小尺寸实验室样品到实用级单层光子晶体大规模制造的产业化进程。光学性能、机械强度与成本效益的结合,将极大地加速突破性预言计划在星际探索领域的实践落地。五边形光子晶体镜面的诞生证明了交叉学科创新设计与制造技术的巨大潜能,为人类踏足星际之门打开了新的篇章。

正如推进技术不断演进,材料与设计协同优化也不可或缺,两者相辅相成,最终将实现光速漫游的梦想。未来,随着研究的深入与技术的成熟,我们有望见证诞生更多创新光子晶体结构,以满足更苛刻、更高效的星际航行需求,推动宇宙探索进入全新时代。