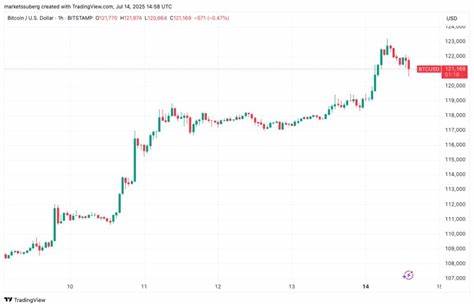

近年来,加密货币市场经历了爆发式增长,越来越多的投资者陷入了恐惧错失机会,即FOMO(Fear of Missing Out)的情绪中,急于追逐数字资产的高额回报。然而,市场的高速扩张与监管体系的滞后形成鲜明对比,导致犯罪分子利用制度漏洞,大肆从事非法活动,引发了全球范围内的加密货币犯罪“超级周期”。这一现象不仅损害了投资者利益,也为整个行业的可持续发展带来严峻考验。 FOMO作为驱动力,显著推动了更多零售投资者涌入市场。快速上升的数字货币价格与媒体的广泛宣传,使不少投资者忽视潜在风险,盲目追求暴利。犯罪分子正是利用此类心理,频繁发行“迷因币”及高风险代币,通过诈骗、盗窃、拉盘甩货等手段快速套现。

市场上的新币种层出不穷,许多项目缺乏透明度或实质性价值,投资者一旦踏入往往难以自拔,损失惨重。 制度监管的滞后是助长加密货币犯罪的另一重要因素。全球范围内,针对数字资产的法规尚未完善,监管部门力量不足,跨境司法协作困难,致使打击加密货币恶意行为变得复杂而缓慢。犯罪分子由于匿名性强、技术手段多样,可以轻松绕过规则和追踪,常常在多国界之间游走,令执法机关束手无策。监管松懈无疑为犯罪活动提供了温床,让违法分子“时间和资源充裕”,即使不完美操作,依然能获取高额利润。 安全事件频发进一步佐证了市场风险的严峻性。

相关调查显示,2025年上半年因安全漏洞造成的资产损失创新高,单次安全事件的平均损失达到数百万美元。诈骗方式层出不穷,从智能合约漏洞利用到社交媒体上的钓鱼攻击,从虚假投资平台到拉盘甩货,犯罪手法愈发隐蔽且专业化。此外,影响力人物和关键意见领袖通过推销高风险代币赚取巨额回报,但这种行为常常置散户投资者于险境,扩大了市场的系统性风险。 监管机构的角色处于重要的十字路口。一方面,早期执法态度严厉,试图打击一切潜在风险,以遏制市场混乱;另一方面,如今部分监管机构过度谨慎甚至采取放任态度,未能形成有效震慑。专家指出,过度严苛的监管可能抑制创新,而过于宽松又助长了犯罪和欺诈行为。

实现监管与创新平衡,寻求针对性强、精准有效的规则制定,才是避免加密货币犯罪持续恶化的关键路径。 技术防护和用户教育同样不可忽视。提升智能合约安全性、强化代币发行合规审核、推广安全投资意识,有助于降低因技术缺陷和信息不对称带来的损失。尽管无法完全杜绝犯罪行为,但通过技术手段和知识普及,能有效缩小恶意分子的活动空间。同时,联盟监管和多方合作也日益成为趋势,全球执法机构正在逐步加强信息共享和联合行动,从暗网市场打击到跨境资金追踪,打破犯罪链条的完整生态。 投资者个人的风险意识提升至关重要。

理性看待市场涨跌、避免盲目跟风投资、深入了解项目背景和团队资质,是减少陷入骗局的重要防线。尤其是对所谓的“快钱项目”保持高度警惕,警惕任何承诺保本或高额回报的行为。同时,利用正规交易平台和安全钱包管理资产、增强密码保护措施,也能有效降低被盗风险。 展望未来,加密货币市场生态必然会经历深刻洗牌。随着智能合约标准化、区块链技术成熟化,结合更为完善的全球监管体系,行业有望走向规范化和透明化。这不仅需政府部门的政策引导,更依赖行业自律和技术创新共同驱动。

唯有多方合力,方能遏制犯罪蔓延,保护投资者权益,促进数字经济的健康发展。 总之,FOMO情绪及监管缺失是催化当前加密货币犯罪超级周期的主要推手。面对这一挑战,市场参与者、监管者与技术开发者应当形成合力,建立完善机制,提升安全防护和风险防范意识。唯有如此,才能在激烈的市场竞争中保障行业的稳健发展,实现数字资产真正的价值与愿景。