在现代科学研究中,结果的发表不仅是科研工作的终点,也是推动学科进步的重要环节。然而,尽管科研人员普遍认同无效结果(即未获得预期假设支持的实验数据)在科学知识积累中的重要性,发表这类结果仍然面临着重重困难。无效结果的发表困境不仅影响科研数据的完整性,也阻碍了科学共同体对研究透明度和可重复性的追求。本文将从科研人员态度、学术环境、发表机制等多个角度深入剖析无效结果的现状与未来发展方向。 科研人员对无效结果的价值认识日益增强。随着科学思维的演进,学界逐渐意识到负面或无显著差异的实验结果同样有助于避免资源浪费、纠正研究偏差及完善理论体系。

大量调查显示,科研人员愿意共享无效结果,认为这不仅有助于促进领域内知识的全面传播,还能够减少重复实验次数,提高整体研究效率。然而,实际发表率却远远低于预期。这种矛盾的根源在于科研环境中诸多制度性和文化性障碍。 学术出版系统普遍偏好积极、创新且具备显著统计意义的研究成果,这在无形中形成了一种“积极结果”偏向。研究者为了获得职业晋升、项目资助以及学术认可,往往聚焦于显著且具突破性的研究,而无效结果则被视为“无趣”甚至“失败”,难以获得期刊青睐。此外,一些顶级期刊对于研究结果的选择标准较为严格,使得无效结果更难进入主流学术传播渠道。

这种现象加剧了科研人员的发表压力,形成了对无效结果的发表“冷遇”。 科研人员担忧发表无效结果可能带来的声誉影响也是一大阻碍。一些学者担心无效数据会被同行误解为能力不足或者研究设计不合理,进而影响其科研评价和职业发展。这种潜在的负面标签让许多科学家选择隐瞒或不公开相关结果,导致“发表偏倚”问题更加严重。值得关注的是,这种心理负担不仅影响个体决策,也对科研环境的包容性产生负面影响。 技术和平台层面同样制约了无效结果的发表。

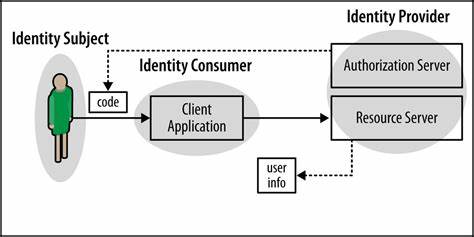

现有很多学术期刊和数据库缺乏专门接纳无效结果的栏目和渠道,导致这类数据极难获得合适的发表渠道。虽然近年来出现了一些专门刊载负面和无效研究结果的开放获取期刊和数据库,但其影响力和认可度尚未达到主流水平。此外,科研数据的格式化、标准化和共享机制尚不完善,也使得无效结果的整理和发布面临技术挑战。 改变现状需要多方面协力推进。首先,学术评价体系应更加全面和多元,不应仅以论文数量和影响因子衡量科研产出,而应纳入研究透明度、数据共享及无效结果的公开情况。科研机构和资助方也应制定相关政策,鼓励和支持无效结果的披露,减少研究者的发表顾虑。

其次,学术期刊可以专门设置无效结果的发表栏目或设立独立期刊,提升这类成果的能见度和认可度。推广开放科学和数据共享理念,也是改善无效结果发表环境的重要路径。 此外,科研文化的转变至关重要。学术界应倡导包容失败和无效结果的氛围,强调科研过程的严谨与透明,而非单纯追求“成功结果”。通过教育和培训,提高年轻科研人员对无效数据的理解与接受度,树立科学探索中诚实与客观的重要价值观。同时,科学传播平台和媒体应承担起正确引导公众认识科研不确定性和多样性的责任,减少对负面结果的误解和偏见。

无效结果不仅仅是科研中的旁枝末节,它们是科学发现不可或缺的一部分,帮助揭示现有理论的局限,推动新假说的提出与验证。只有当科研社区真正认可并接受无效结果的价值,建立起有效发表和应用这些数据的机制,才能促进科学更加健康和可持续的发展。展望未来,随着开放科学和数据共享趋势的深入,无效结果的发表环境有望得到显著改善,科研文化亦将迈向更加包容与全面的新时代。 总之,科研人员高度重视无效结果,却因发表机制、学术文化和技术平台的多重制约而难以将其释放于学术界。克服这些挑战需各方共同努力,推动评价体系改革、优化发表渠道及提升学术氛围的包容度。如此,科学研究才能实现真正的开放透明,促进知识的全面积累和创新的源源不断。

。