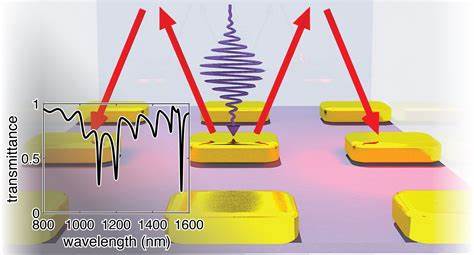

随着数字化和智能化发展,信息安全和身份认证成为社会关注的焦点。在众多创新技术中,具备不可复制随机散射特性的等离子体超表面正逐步凸显其独特优势。等离子体超表面凭借其结合了结构色彩的远场均匀性与近场随机性散射特性,为安全认证带来了突破性的物理不可复制功能(PUFs),为防伪和身份验证领域注入了全新的活力。 自然界中的结构色彩常常是均匀而鲜艳的,但在其微观结构中蕴含着内在的随机性,这种准有序结构使得它们不仅展现美丽的颜色,还隐藏了独一无二的光学“指纹”。科学家借鉴了这一理念,成功实现了以金纳米粒子(Au NPs)自组装构建的准有序等离子体超表面。这种技术通过将金纳米粒子静电组装在带有介电间隙的金属镜面上,形成一个既能精准调控远场色彩,又能产生独特随机近场散射图案的复合结构。

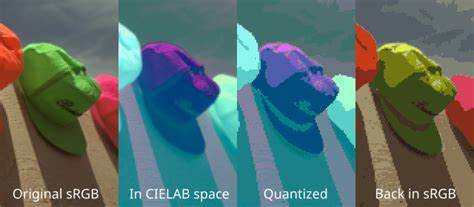

核心的技术突破在于将远场结构色彩和近场随机散射特性实现完全解耦。具体来说,远场色彩的调节依赖于介电间隙厚度的控制,不同厚度对应不同的反射光谱,覆盖整个可见光范围。近场散射则来源于纳米粒子组装时形成的单体和寡聚体随机分布。寡聚体间的近场耦合增强了散射强度,进而形成独一无二的散射模式,这些模式可转换为数字化的二进制数据,构成高保真无重复的物理不可复制函数密钥。 该技术具备多项显著优势。首先,远场色彩均匀且鲜明,不影响视觉美观,适用于需要同时兼顾安全和美学的应用场景,如身份验证卡、品牌防伪标识及高端包装。

其次,近场的随机散射模式具有极高的唯一性和难以克隆性,超越传统图案防伪技术,大幅提升安全水平。实验中生成的PUF密钥展示了接近理想的二值均匀性,高达0.5的比特均匀度与显著的汉明距离,确保每个密钥的不可预测性和防伪性。 在制造工艺方面,采用了成熟的光刻和电子束蒸镀技术制备纳米级金属镜面及介电层,随后通过电静电自组装快速、均匀地将金纳米粒子转移至预定区域。这一方法不仅提高了生产效率,而且保持了良好的重复性和稳定性。其生产过程对环境因素表现出极强的耐受性,确保产品在不同温度、湿度以及长期使用中性能不受影响。 该等离子体超表面技术的应用场景丰富且多样化。

隐形防伪标签可无缝覆盖于产品表面,颜色与背景匹配,用户无需专业设备即可通过系统识别其独特散射模式完成身份验证。在身份识别领域,其高灵敏性和快速认证特点使其特别适合嵌入IC卡、护照或证件中,抵御篡改及仿冒风险。此外,将其与二维码等传统信息载体结合,建立双重认证体系,显著提升整体安全防护等级。 未来发展方面,研究人员正在通过提升成像分辨率和扩展超表面面积,进一步增加PUF密钥位数和复杂度。同时,结合人工智能和机器学习算法,实现对散射模式的快速识别和防伪判定,优化用户体验并增强系统抗攻击能力。柔性基底的应用也为该技术进入可穿戴设备和智能包装打开了新的可能。

综上,具备不可复制随机散射的等离子体超表面凭借其独特的光学特性和高安全性,为现代身份认证和防伪技术注入了强大动力。它不仅延续了自然界对准有序和随机性的巧妙平衡,也为工业界提供了可规模化制造、经济高效且功能卓越的安全解决方案。在全球安全需求日益增长的趋势下,这项技术有望成为未来智能认证体系中不可或缺的核心支撑。 随着科研的深入与产业的推进,等离子体超表面将在金融、医疗、物流、消费品等多个行业广泛应用,助力构建更加可信的数字社会。对于企业和用户而言,其带来的信任保障和操作便利,将极大推动安全认证的普及和升级。不可复制的随机散射特性不仅保护产品和身份信息的安全,也为科技赋能日常生活的创新场景提供了坚实基础。

未来值得期待的是,这项融合纳米光学与信息安全的前沿技术,将继续突破传统界限,激励更多跨学科创新,推动社会信息安全迈上新台阶。