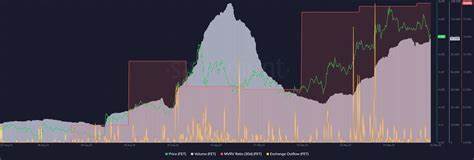

以太坊作为货币——市场为何尚未支持这一理念 近年来,加密货币的迅速崛起改变了我们对传统金融系统的认知。在这场以比特币为先锋的金融革命中,以太坊(Ethereum)作为第二大加密货币,受到了极大的关注。然而,尽管以太坊在技术上具有革命性的智能合约平台功能,但作为一种货币的角色却始终没有得到市场的广泛认可。这引发了许多投资者和观察者的思考:为什么以太坊作为数字货币的潜力尚未被市场完全接受? 首先,一个重要的因素是以太坊的波动性。众所周知,加密货币市场的价格波动十分剧烈,以太坊的价格更是时常经历大幅的涨跌。这种不稳定性使得以太坊很难作为一种稳定的交易媒介。

传统货币的一个核心功能是充当价值存储,而以太坊的价格波动让它在这一点上显得力不从心。消费者和商家都不愿意冒着价格大幅波动的风险来使用以太坊进行日常交易,这使得以太坊在支付场景中显得不够可靠和实用。 其次,以太坊的交易速度和费用也是制约其成为货币的一大因素。虽然以太坊的网络在不断升级,特别是以太坊2.0的推出旨在解决可扩展性问题,但近年来在网络拥堵时,交易确认时间和高昂的交易费用仍然让人头疼。当用户在追求快速、低成本交易时,以太坊的网络效率仍未能达到理想的水平。因此,许多寻求便捷支付解决方案的用户可能会选择其他更具竞争力的币种,例如比特币或一些针对特定用途而设计的稳定币。

此外,以太坊不仅仅是一个货币,其更关键的特点在于其作为智能合约平台的应用价值。这一特性引发了无数去中心化应用(DApp)的出现,也意味着以太坊的使用场景远超过简单的支付手段。虽然这使得以太坊在技术创新方面走在前列,但同时也使得市场对以太坊的定位变得更加复杂。许多投资者将以太坊视为一种投资工具而非货币,导致其在作为日常支付工具方面的应用受到限制。 还有一个不可忽视的方面是市场对以太坊转型的担忧。以太坊正在从Proof of Work(工作量证明)转变为Proof of Stake(权益证明),这一过程中不可避免地引发了对于网络安全和稳定性的讨论。

部分用户对这一转型的适应性和实施效果抱有疑虑,担心这一转型可能会对以太坊的价格和实用性产生负面影响。因此,这种不确定性在很大程度上抑制了市场对以太坊作为货币的积极态度。 在全球经济和政治环境动荡的背景下,许多投资者将更多的信任寄托于法定货币及其背后的政府和金融机构。然而,以太坊作为去中心化网络的一部分,其价值并不由中心化实体支持,反而受到了投资者情绪、市场供求关系等多重因素的影响。这使得很多人依然选择将传统法定货币视作更为安全和可靠的价值存储手段。 还有值得注意的是,尽管以太坊网络上涌现了大量基于以太坊的项目和代币,但依然存在不少诈骗和不合规行为。

近期,频发的项目跑路、骗局等事件,使得以太坊及其生态系统的整体形象受到一定影响。这些负面事件不仅扰乱了市场的秩序,也让投资者对以太坊的长期可信度产生了质疑,从而不愿将其作为货币进行广泛使用。 尽管以太坊在技术创新和应用场景上展现了独特的优势,但以上种种原因使得市场对以太坊作为货币的接受度仍然显得不足。特别是在日常支付和价值储存等核心功能上,以太坊需要解决诸多挑战,才能真正获得市场的认可。 未来,随着以太坊生态系统的进一步完善和技术发展的不断深入,其作为货币的潜力或许会得到释放。然而,目前的市场环境、用户需求和技术瓶颈等因素依然是以太坊崛起的重要障碍。

无论是政策监管的适应性,还是技术升级的有效落地,都将对以太坊未来的发展和其作为货币的角色定位产生深远影响。 综上所述,尽管以太坊在过去几年取得了显著的进展,但作为一种货币,它的发展之路依然崎岖。投资者和用户需要密切关注其未来的变化,以及围绕其货币属性的讨论和探索。唯有在不断的实践中,克服当前存在的种种挑战,以太坊才能在数字货币的舞台上找到自己的位置,实现其作为“货币”的愿景。