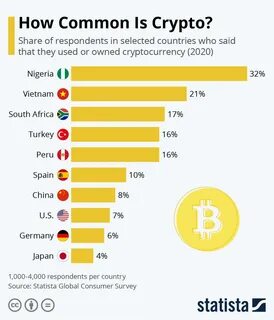

在数字货币迅速发展的今天,各国政府面临着是否应正式采用加密货币的抉择。尽管加密货币的魅力不可否认,许多人认为它们可能在现代金融体系中扮演重要角色,但大多数国家却仍然显得犹豫不决。本文将探讨各国在正式采纳加密货币方面的顾虑与原因。 首先,加密货币的波动性是各国政府关注的重点之一。比特币、以太坊以及其他大多数加密货币的价格波动极为剧烈,这使得它们在作为货币的稳定性方面受到质疑。许多经济学家认为,货币的基本功能是作为价值的储存、交换的媒介和计量的单位。

然而,加密货币目前的表现显然不符合这一标准。过去几年间,比特币的价格从几百美元飙升至数万美元,又迅速回落,这种剧烈的波动让许多国家不愿意将其纳入正式的金融体系。 其次,监管问题也是国家对加密货币持谨慎态度的重要原因。有鉴于加密货币的匿名性与去中心化特性,它们为洗钱、逃税及其他非法活动提供了可乘之机,各国政府对此感到忧虑。从监管机构的角度来看,缺乏有效的监管框架使得政府难以追踪和控制加密货币的流通,这加大了金融体系的风险。因此,各国在考虑采用加密货币时,必须首先解决监管如何有效触及这些新兴资产的问题。

除了监管外,各国货币政策的独立性也是一个重要考量。许多国家依赖自己的法定货币来实施货币政策,以应对经济波动、通货膨胀等问题。若过于依赖加密货币,可能会削弱中央银行的调控能力,导致政策失灵。例如,美国中央银行和中国人民银行等央行在制定利率和货币供给策略时,并不希望受到加密货币的不确定因素干扰。因此,国家在正式采纳加密货币时,需要认真评估其对现有货币政策的潜在影响。 再者,加密货币的能源消耗问题近年来也引起了广泛关注。

许多加密货币的挖矿过程需要消耗大量的电力,这与全球可持续发展目标相悖。例如,比特币挖矿所需的能源已被多次批评为过于浪费,这在大规模应对气候变化的背景下显得尤为不合时宜。各国在追求绿色经济、减少碳排放的过程中,可能会对加密货币的采用持谨慎态度,以避免与其环境政策产生冲突。 在技术层面,加密货币的安全性和易用性也是各国政府未能快速采纳的原因之一。虽然区块链技术被认为是安全的,但仍然存在被黑客攻击和信息泄露的风险。此外,加密货币的使用对于普通民众来说,仍显得相对复杂,这限制了其广泛采纳的可能性。

因此,各国政府在考虑采用加密货币前,需确保相关技术的成熟与安全,以便于公众的接受与使用。 另外,社交信任的缺乏也是重要因素之一。许多国家仍然对加密货币的市场机制和背后运作模式缺乏足够的信任。有些人认为,尽管区块链技术足够透明,但加密货币的投资背后仍充斥着投机和不确定性。消费者对这些新兴资产的信任度较低,可能是国家政府不愿意大力推广其使用的重要原因。 不容忽视的是,国际间的协作与政策协调也是导致各国谨慎的原因之一。

加密货币的跨国特性使得单一国家难以独立于国际环境设计相应的法律法规。如果某个国家愿意轻易采用加密货币,可能会导致资本外流和不法活动的增加。各国在讨论加密货币政策时,往往需要考虑到其它国家的政策走向与市场反应。 最后,虽然近年来一些国家如萨尔瓦多正式承认比特币为法定货币,但大多数国家仍在观察与等待。它们希望通过探索不同的试点项目,了解加密货币如何与现有财政、金融体系融合。同时,不少国家开始重视发展自己的中央银行数字货币(CBDC),如中国的数字人民币,以此在激烈的数字货币竞争中保持主动权。

综上所述,尽管加密货币展现了诸多潜力与创新,但许多国家在官方采纳时仍显得谨慎。从波动性与监管问题到货币政策独立性及信任缺失,种种因素 complicate了各国对这一新兴金融工具的态度。未来,随着技术的成熟、监管框架的建立以及市场的逐步适应,各国可能会对加密货币的态度有所转变,但目前来看,官方采纳仍需时日。