随机生成的面孔:AI技术的惊人潜能 在数字时代,人工智能(AI)已渗透到我们生活的方方面面,从智能助手到自动驾驶汽车,AI的应用场景不断扩展。而其中一个令人惊叹且引人深思的项目便是“这人并不存在”(This Person Does Not Exist),一个专注于生成虚拟面孔的网站。每一次加载页面,用户都能看到一张全新的人脸,而这张人脸并不是真实存在的。这一现象不仅展示了AI在视觉生成方面的强大能力,同时也带来了关于身份、真实性与道德的深刻讨论。 “这人并不存在”的背后是生成对抗网络(GANs)的技术。这是一种机器学习框架,通过两个神经网络的对抗训练,使得生成器不断改进,从而生成越来越逼真的图像。

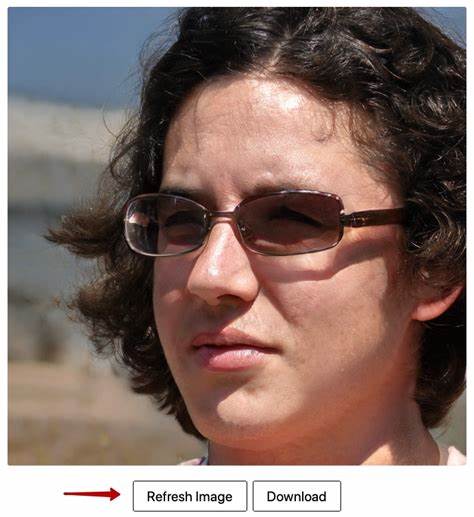

生成器的任务是创造出尽可能真实的图像,而判别器则负责判断这些图像是否是真实的。随着训练的进行,生成器的表现越来越优秀,最终能够生成几乎无法辨别的虚构面孔。 当你第一次访问“这人并不存在”网站时,那种瞬间产生的惊讶和好奇感会让人难以忘怀。每一次刷新页面,都会出现一个新的面孔,或许是一个看起来温和的人,或许是一个微笑着迎接世界的女人。尽管这些面孔看上去无比真实,然而它们的背后却是无数的算法和数据训练。人们不禁要问:这些照片的存在背后,有没有什么深层次的意义? 随着技术的进一步成熟,AI生成的图像已经在许多领域找到了实际应用。

无论是在影视制作还是视频游戏开发中,虚拟人物的生成都大大降低了成本和时间。比如,在电影制作中,特效团队可以通过生成虚拟演员的面部表情,快速完成复杂场景的拍摄,而不必依赖于真实演员的现场表演。这无疑解放了创作者的想象力,打开了一个崭新的创作空间。 然而,这种技术的迅速发展也引发了不少争议。随着AI生成图像质量的提高,虚假信息和深度伪造(deepfake)现象的风险也随之增加。我们已经见证了在社交媒体上虚假视频和图像如何影响公众舆论,甚至在某些国家的选举中扮演了关键角色。

“这人并不存在”的图像虽看似无害,但如果我们进一步思考其应用,便会发现问题的复杂性。例如,若某个不法分子利用这种技术伪造身份信息,甚至制造虚假证件后果不堪设想。 除了道德与法律层面的讨论,“这人并不存在”同样引发了对身份认知的深刻思考。我们常常通过面孔来判断一个人的身份,而现在,AI可以轻易地创造出看似真实的人脸。这是否意味着,未来的身份验证将变得愈加复杂?在一个充斥着虚假信息的社交网络中,我们又该如何厘清什么是真实的,什么是虚构的? 对此,专家们提出了一些建议,以积极应对这一挑战。首先,增强媒体素养教育显得尤为重要。

公众应该学会如何辨别图像和视频的真实性,对人工智能生成的内容保持高度警惕。其次,企业与平台应当加强审核机制,对于生成内容进行标识,以防止恶意使用。 随着技术的发展,“这人并不存在”不仅是单纯的技术展示,更是对人类社会的一次挑战。我们正处于一个信息爆炸的时代,技术的进步让我们的生活变得更加便捷的同时,也让我们面临新的伦理和法律考验。如何在享受AI带来便利的同时保持社会的诚信与公正,这是我们必须共同面对的问题。 最后,虽然“这人并不存在”的面孔是虚构的,但它们所引发的讨论却是实实在在的。

AI技术自问世以来便不断改变着我们的生活,也让我们重新思考到底什么是“存在”。在未来,我们将如何与这些看似真实却又虚假的面孔共处,考验的不仅是科技的进步,更是社会的智慧。 在这个不断变化的时代,“这人并不存在”提醒着我们保持警惕,同时也激励着我们追求更高的知识与道德标准。只要我们能够理智地使用这些先进技术,就一定能在享受科技带来的便利的同时,维护我们价值观的纯洁与真实性。请记住,每一张面孔背后都有一个故事,而未来的故事,正等待着我们去书写。