次声是指频率低于20赫兹的声波,广泛存在于自然环境中,例如风、雷等自然现象中产生的声波。但是随着工业化进程加快,人类活动引发的次声水平急剧增加,工业机械装置、风力发电机、交通运输工具等均释放出大量低频次声能量。其中,次声的特殊物理性质使其传播距离远,穿透能力强,且常被忽视,因此逐渐引发公众对于其健康安全性的担忧。心脏作为维持生命循环的关键器官,其功能极其依赖于心肌细胞的机械收缩能力。心肌收缩力的降低意味着血液循环效率下降,可能导致一系列心血管疾病。2021年一项在德国美因茨大学医院开展的体外实验,首次系统评估了高强度次声对人体心肌组织收缩力的直接影响,填补了此前同类研究的空白。

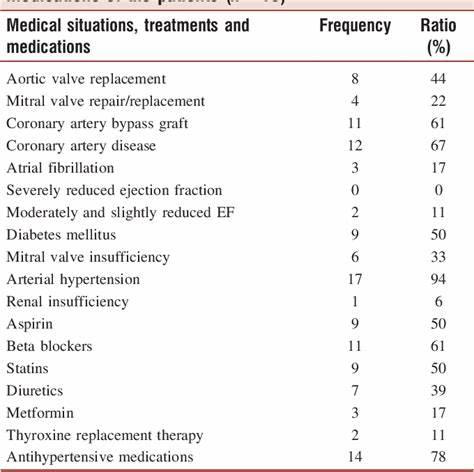

该研究选取来自心脏手术患者右心房的心肌样本,分别暴露于100、110及120分贝(无加权,即dBz)水平的次声中,持续电刺激以模拟心脏正常搏动,旨在观察次声对心肌收缩力及收缩时间的影响。实验设计中,每位患者的两个肌肉样本同步测试,其中一个暴露于次声环境,另一个作为对照。实验结果显示,心肌收缩力在110 dBz时有约11%的下降,120 dBz则更显著,下降幅度达到18%,而收缩持续时间并未受到影响。数据统计证实次声强度与心肌收缩力之间存在显著负相关。这一发现表明,短时间内高强度次声暴露即可削弱心肌机械功能,进而暗示常态环境下持续暴露可能导致慢性心脏病理改变。生理机制方面,次声的长波长特点导致人体整体尤其是上半身可能产生共振现象,增强次声对机体组织的作用力。

心肌细胞中涉及钙离子调控及线粒体功能的分子机制有可能成为次声影响的靶点。已有动物研究也支持次声可引发心肌细胞的结构损伤、凋亡信号激活及氧化应激反应。尤其是次声导致的钙离子通道功能异常和线粒体膜破坏,可能是心肌收缩力下降的关键原因。此外,次声作为环境噪音的一部分,还能通过心理压力路径间接影响心血管系统,增加血压和心律异常的风险。环境法规方面,目前多数国家的噪声标准采用A加权计量法,弱化甚至忽略了次声成分,难以有效反映高强度次声带来的真实危害。研究提出,现有的噪声限值应重新评估,明确将次声纳入评价体系,并建议将长期暴露的最大承受水平设定不高于90 dBz,最佳限制应降至80 dBz以确保安全。

此项研究对风力发电机及其他工业设备产生次声的监管具有重要指导意义。值得注意的是,实验所用心肌组织来自年龄偏大且存在心脏疾病患者,虽然存在个体差异,但其结果仍具代表性,提示临床及公共健康领域需高度重视次声暴露风险。未来研究需进一步探讨不同频率次声的具体生理影响,长时间慢性暴露的心脏适应机制以及不同人群的敏感性差异。通过跨学科合作,结合流行病学、临床研究和声学工程,构建有效的环境控制策略和健康风险评估体系,保障公众生活环境的安全性。此外,公众教育和意识提升同样关键,帮助人们识别潜在次声源和采取合理避护措施。综上所述,次声作为环境污染的新兴威胁,特别是其对心脏功能的负面影响,需要得到科学界、监管机构和社会各界的广泛关注和积极应对。

科学的控制和规范次声排放,将有助于维护心血管健康及提升整体生活质量。