在如今的信息时代,新闻的性质已经发生了显著变化。对于很多人来说,“好消息”似乎变得越来越稀缺。随着负面新闻的持续涌现,比如经济不景气、气候变化和社会动荡,人们对“好消息”的渴望愈加迫切。那么,什么才是“好消息”?我们又该如何感知和定义它? 最近,一项研究显示,与负面新闻相比,正面新闻不仅能提升人们的情绪,还能对社会产生积极的影响。这引发了人们对“好消息”这一概念的新思考。我们常常认为只有那些重大事件—比如新药物的问世、科技的突破或国际关系的改善—才能被称为“好消息”。

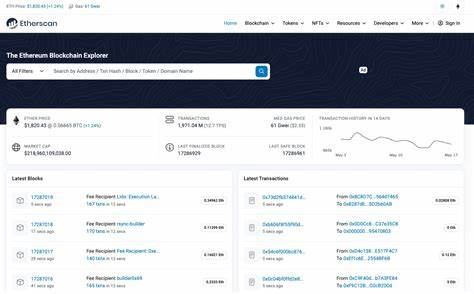

但是,日常生活中的小事情同样值得我们欢庆。例如,某个小镇新开了一家咖啡馆,或者某家本地企业成功举办了一场慈善活动,这些都是值得铭记的“好消息”。 在社交媒体盛行的时代,“好消息”的传播速度也大大加快。但随之而来的,是信息的泛滥和真假难辨。有时,我们会发现一些看似好消息的新闻,其实背后隐藏着风险与挑战。例如,一家公司宣布获得了新一轮融资,许多人在第一时间为其欢呼,但如果仔细研究,其融资背后的商业模式可能并不健全,甚至存在很大的风险。

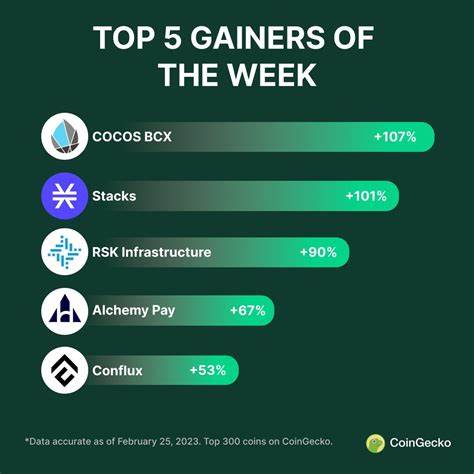

尽管如此,每当我听到有关中国政策调整的好消息时,心中总是感到一丝欣慰。近期有关中国大陆逐步放宽COVID-19防控措施的报道,激起了市场的迅速反弹。伴随着消息的传来,许多科技公司的股价大幅上涨,这不仅让投资者松了一口气,也为民众带来了对未来的希望。这种由政策调整带来的“好消息”显然在短期内对经济体产生了积极影响。 同样,在美国,中央银行的决策也对市场产生了微妙的影响。虽然人们时常对利率的升降感到困惑,但当市场传出中央银行可能会减缓加息步伐的消息时,很多科技公司和投资者都感受到了暂时的“好消息”。

在这样的背景下,“好消息”不仅是股市的表现,更是一种心理上的安慰,给市场注入信心。 在我们的日常生活中,其实有很多朴实的“好消息”值得我们关注和珍惜,比如家庭的团聚、朋友的相聚、社区的和谐。这些小确幸往往能够让我们重拾对生活的热爱。然而,媒体在报道这些事情时却往往缺乏足够的重视。我们习惯了关注那些惊天动地的事件,而忽视了那些平凡而真实的幸福所在。 这种偏向于报道重大新闻的现象导致了我们对“好消息”的期待变得过于单一。

当媒体不断地强调负面事件时,我们的生活似乎被笼罩在阴霾之中。心理学家指出,长期的负面信息会对人们的情绪产生消极影响,进而影响我们的生活质量。为此,许多媒体开始探索更为积极的报道方式,试图通过分享那些正能量的故事来激励和鼓舞人心。 我们到底该如何将这些小而美好的事情融入到我们的日常生活中呢?首先,我们要学会去发现身边的好消息。无论是一个温暖的微笑,还是邻里间的互助,都是生活中的小确幸。我们可以通过记录这些点滴,来增添生活中的幸福感。

同时,不妨在社交媒体上分享这些正面的故事,激励身边的人,共同创造一个充满正能量的环境。 其次,我们还应当反思对信息的选择。面对媒体传播的信息,我们不妨主动选择那些传递正能量的报道,去关注那些值得被称道的好消息。我们可以订阅一些以传播积极信息为主的新闻网站,或者关注一些专注于人道主义和社会问题的非营利新闻组织。这些组织常常分享那些被大众忽视的感人故事,让我们意识到,人间的温暖与美好依然存在。 最后,我们要在自己的圈子内传播“好消息”。

鼓励朋友、家人分享他们的快乐经历,与他们一起庆祝那些小而美好的瞬间。通过这样的方式,我们能在彼此的生活中种下一粒粒“好消息”的种子,让这些种子随着时间的推移开花结果。 总之,“好消息”不仅仅是重大的科研突破或政策变动,它更可以是我们日常生活中那些平凡的瞬间,或者是我们对生活的积极态度。在这个信息高度发达的时代,让我们共同努力,去关注和传播那些值得庆祝的“好消息”,让生活中的正能量流淌不息。每一个微小的“好消息”都可能汇聚成一股强大的力量,推动我们向更美好的未来前进。