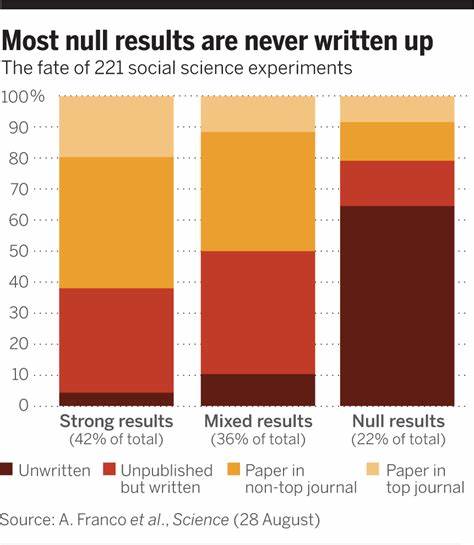

科学研究的核心目标在于揭示真相和推动知识进步,无论结果是否支持最初的假设。所谓的“无效结果”指的是研究中未能发现统计学显著效应或未能证实假设的实验结论。尽管这些结果同样具有重要的学术价值,能够防止研究资源的重复浪费,纠正科学认知偏差,但在实际的科研发表过程中,科研人员往往面临着巨大的挑战。研究人员普遍认可无效结果对于维护科学完整性和推动领域发展具有不可替代的意义,然而他们在将这些结果公开发表时却面临障碍,导致大量宝贵科研信息被埋没。无效结果的发表困难,反映了学术出版体系和科研评价机制的深层次问题。近年来,一项覆盖广泛科学领域的调查显示,多数科学家愿意分享无效或负面结果,认为这能够帮助同行准确评估研究现状、避免资源浪费,同时促进重复实验的开展。

然而,现实中的发表率却远低于预期,原因主要归结于声誉风险、缺乏支持的出版平台以及学术评价体系的压力。科学家担心无效结果的公开会被误解为研究能力不足,影响职业发展和资金申请。传统的学术评价更青睐于能够产生突破性、显著性成果的研究,导致无效结果往往被边缘化。此外,主流学术期刊对无效结果的接受度较低,缺乏专门接纳此类研究的专业期刊,进一步加剧了发表难题。面对这些挑战,科研社区开始意识到必须推动出版文化的转变与制度创新。推广开放科学理念,倡导透明、全面的数据共享,旨在建立更包容的学术环境,鼓励研究人员分享所有实验步骤和结果,包括无效数据。

此外,越来越多的期刊和平台开始设立专门栏目或期刊,专注于发表无效或负面结果,这些举措在逐步打破传统偏见,促进科研成果的全面传播。科研资助机构与高校也开始调整评价标准,强调科研的严谨性与透明度,而非单纯追求正向结果数量。这种改进有助于缓解研究者的心理负担,提升无效结果的发表意愿。更广泛地看,无效结果的充分公开还有助于强化科学方法论,避免研究过度依赖统计显著性,促使科学家更关注研究设计质量和数据解释。这样的转变将促进科学研究更健康、稳健地发展,有助于建构更具可信度和复现性的科学体系。无疑,无效结果是科学探索中不可回避的重要部分。

科研人员积极采纳和发表无效结果,不仅能避免学界陷入“发表偏倚”的陷阱,更是实现科学自我纠错机制的关键环节。随着开放科学运动的推进,科研文化的逐步变革和政策支持力度的增强,未来无效结果的发表环境有望进一步改善。科研界需要持续努力,推动出版机制和评价体系的优化,加大心理支持和教育培训,使科学家们敢于、乐于公开实验中的无效和负面发现。如此,科学研究才能更加公正全面地反映事实,推动知识进步,最终造福社会发展和人类福祉。