随着量子计算技术的快速发展,构建稳定且可扩展的量子比特源成为实现大规模量子计算机的关键环节。Gottesman–Kitaev–Preskill(GKP)量子比特作为一种新兴且极具潜力的编码方式,因其独特的优势受到学术界和产业界的广泛关注。GKP量子比特利用连续变量系统中的无限维希尔伯特空间,通过在光学模式中编码数字信息,使得实现通用量子门集成为可能,同时增强了对高斯误差的抵抗能力,尤其适合光子的编码环境。近来,一项关于集成光子芯片源生成GKP量子比特的最新实验成果,标志着光子量子计算在追求容错量子计算系统中迈出了坚实的一步。GKP量子比特相较传统的单光子等离子体编码展现出极大优势。单光子编码虽然基础扎实,但在实现量子门时多为非确定性操作,且对环境噪声异常敏感,必须在极低温状态下运行才能发挥效果。

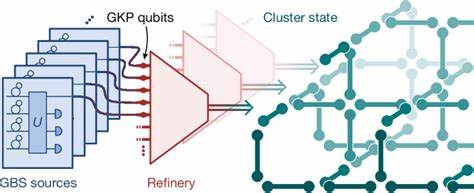

相反,GKP编码通过灵活利用调幅与相位两个正交的量子态空间,实现了所谓的格子态编码,使得克利夫操作可通过简单的线性光学组件如波束分离器和相位调节器实现,极大简化了运算流程。此外,GKP码天然抵抗包含光学损耗在内的高斯噪声,进一步增强了量子计算的鲁棒性。此次突破的核心是在定制多层硅氮化物(SiN)300毫米晶圆平台上构建超低损耗集成光子芯片,结合高效光子数分辨探测器实现。这种集成芯片通过四模高斯玻色子采样(GBS)技术,成功合成出了具有多个分辨峰值的GKP量子比特光学态,在动量和位置两个正交正态量子态中的概率分布均表现出至少四个清晰峰值,并展现了负值瓦格纳函数的格子结构,具体为3×3网格形态。该实验不止验证了芯片制造与探测技术的完美融合,更证明现有设备经过进一步减小光学损耗后,有望生成满足容错需求的高质量GKP态。传统光子量子态制备依赖自由空间复杂光学器件,扩展性受限。

通过集成光子学的引入,光学路径损耗大幅降低,芯片内光学器件精密度和稳定性得到提升,进而助力大规模、多源GKP量子比特阵列实现。集成方法不仅优化了功耗和体积,也令量子信息在室温环境下完成转换与编码成为可能,极大拓展了实用范围。从实验流程看,利用双泵浦自发四波混频(SFWM)产生高纯度单模压缩态光子,再通过精密电光调制器构筑可编程干涉阵列,形成四模纠缠态。接着通过三个通道的高效率光子数分辨探测器进行结果过滤,当得到预定光子数检测模式时,即刻成功产生所需GKP态。同时,余下模式通过平衡齐纳探测单元进行态层析,定量分析其Wigner负值结构和有效压缩度。硬件方面,采用超高质量因子(Q-factor)光子晶体环谐振器和光子分子设计,有效抑制了不期望的非线性过程,保障信号纯净;同时集成跨芯片光纤耦合接口,保证了光子传输效率。

光子计数侦测器采用冷却至极低温的过渡边缘传感器(TES)设计,实现近乎百分百的单光子探测效率与分辨能力。技术实现上的创新为生成复杂非高斯态提供了强大的工具。研究中提及的(3,3,3)光子计数结果为核心,展示了所获光学GKP量子比特的重要质量指标,包括位置和动量基的有效压缩噪声水平、量子态稳定子的期望值,以及与理想GKP态相比接近的对称有效压缩度。此外,基于不同探测事件还可生成具有不同格子结构或猫态等其他非高斯量子态,展示了系统的高度可调性与多功能性。当前系统的主要限制在于光学传输中尚存的约18-22%损耗,未来随着芯片制造与包装技术提升,有望将终端效率提升至99%以上,达到容错阈值要求,实现真正可扩展的光子量子计算机。展望未来,随着多模光子芯片、光子多路复用及量子繁殖技术的融合推广,预计能够大幅提升量子比特产生的成功概率与品质,为构建百万量子比特规模的光子量子计算基础设施奠定坚实基础。

同时,GKP态作为一种兼具高度非经典特性和实用便捷性的编码方式,其在量子通信、量子传感等应用领域的潜力亦同样巨大。集成式GKP源的诞生,不仅为量子计算的容错之路点亮了方向灯,也加速了光子学与量子信息技术深度融合的进程。近年来,科学界对GKP编码的理论研究不断深化,结合本次实验,光子学硬件设计趋于成熟、性能日益优化,未来或能实现实时、在线的动态量子错误纠正,为量子计算稳定性提供有力保障。随着制造工艺标准化和产业链完善,集成光子平台预计将走向商业化应用,成为未来量子科技的重要支柱。这一技术突破不仅是学术层面的里程碑,也展示了先进光子制造从实验室走向工业生产的可行性,为全球量子计算布局竞赛注入强劲动力。总结来看,综合利用超低损耗集成硅氮化物光子电路、先进光子数分辨检测及最优化的抑制非理想非线性设计,该项目实现了首次大规模兼容未来容错量子计算需求的光学GKP量子比特集成源。

其理论与技术框架为国际量子信息技术发展树立了新标杆,推进了集成光子量子计算的实际应用步伐,预示着未来量子信息时代的光子霸权时代即将到来。