在当今数字化的时代,网络诈骗案件层出不穷,尤其是利用深度伪造技术(deepfake)进行的诈骗行为更是令人警惕。最近,一起涉及4,300万美元的加密货币情感诈骗案件引发了广泛关注,该案件的嫌疑人均为香港几所大学的毕业生。此事件不仅揭示了深度伪造技术的可怕潜力,也引发了人们对网络安全与伦理的深层思考。 据报道,这起诈骗案件的核心是一个精心设计的虚幻角色,诈骗分子利用深度伪造技术生成了一个看似真实的人物形象,通过社交媒体与受害者建立情感联系。在这些深度伪造的视频中,虚幻角色轻声细语,倾诉情感,吸引了不少寻求爱情的单身人士。而当受害者逐渐对“对方”产生信任后,诈骗分子便开始以各种理由要求受害者转账,许诺回报和投资机会,最终导致受害者损失惨重。

更让人震惊的是,这些被捕的嫌疑人不仅是诈骗团伙的主要成员,他们在某些方面还具备较高的教育背景,均为香港知名大学的毕业生。这一背景让人不禁思考,为何在拥有良好教育条件的情况下,他们仍然选择走上犯罪的道路。是否是为了追求快速的财富,抑或是受到了其他心理因素的影响?这些问题值得社会的进一步探讨。 随着案件的曝光,警方迅速展开了调查,经过多个月的努力,终于成功锁定了嫌疑人并展开了大规模的逮捕行动。警方表示,此次行动不仅是为了维护社会的安全,更是为了警示大众,提醒人们在网络交友过程中保持警惕。任何看似美好的爱情故事,背后都可能隐藏着不可预知的危险。

此外,这起案件也引发了对深度伪造技术的广泛讨论。深度伪造技术的快速发展,逐渐成为信息时代的一把双刃剑。一方面,它为影视制作、游戏开发等领域带来了革命性的变化,提升了创作的自由度与可能性;但另一方面,当这种技术被不法分子滥用时,所带来的破坏性与危害性亦不容小觑。如何有效地遏制深度伪造技术的滥用,将成为社会各界亟需解决的问题。 在另一方面,金融监管机构也感到压力倍增。近年来,加密货币的飞速发展使其成为诈骗分子青睐的目标。

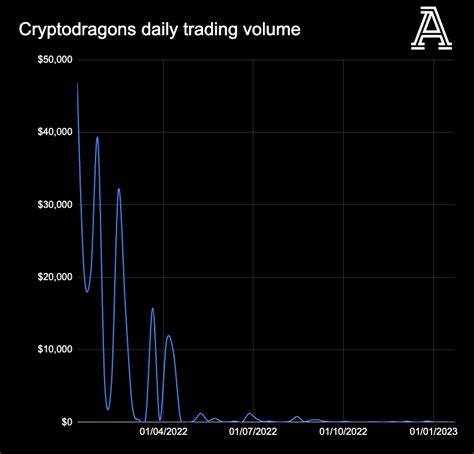

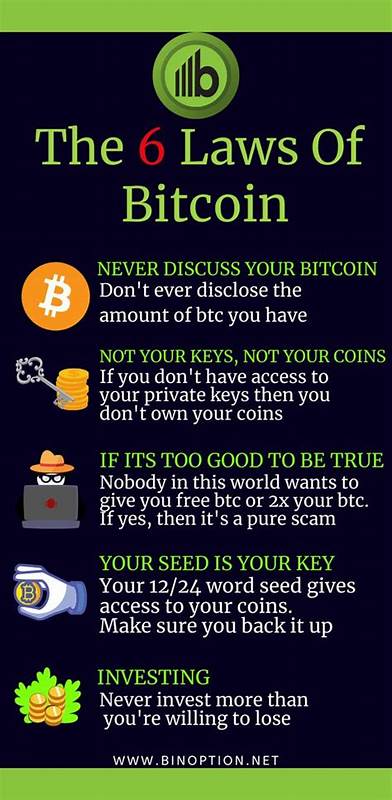

许多受害者在未充分了解投资项目的情况下,便轻易地将资金转入声称高回报的项目中。诈骗分子的花言巧语和伪装的“投资机会”如同温水煮青蛙,令不少人不知不觉陷入其中。为了保护投资者的权益,监管机构需要加强对加密货币市场的监测与监管,提升公众的风险意识。 在对待数字化诈骗的同时,社会各界也需进一步加强对网络安全的重视。普通用户在进行网络交友、投资时,需保持理智与警觉,不轻信任何来自陌生人的信息。学习识别诈骗的常见手法,如要求转账、承诺高回报等,将有助于有效降低受骗风险。

同时,平台方也应当担起责任,完善审核机制,打击色情、诈骗等行为,营造一个更加安全的网络环境。 面对深度伪造技术的挑战,学术界和技术界亦需携手合作,研发出更为先进的技术与工具,以识别和打击这一新兴的网络犯罪形式。尽管面对着各种各样的挑战与困境,但如能积极应对、共同努力,就一定能让网络空间变得更加安全与美好。 综上所述,此次4,300万美元的深度伪造加密货币情感诈骗案件,不仅揭示了网络诈骗的严重性,也让人们意识到在数字时代,教育、网络安全、法律监管等多方面需齐心协力,构建防范网络诈骗的堡垒。未来,希望更多的人能够提高警惕,珍惜来之不易的财富与感情,免受不法分子的侵害。