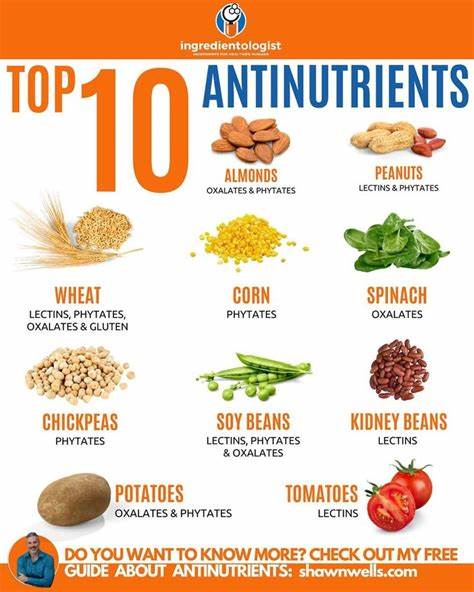

抗营养素,是指一类天然或合成的化合物,它们能够干扰身体对营养物质的吸收和利用。在日常饮食中,这些隐形的成分普遍存在于许多常见的食物里,尤其是植物性食物如谷物、豆类、蔬菜和坚果。尽管抗营养素并非完全有害,有时还能发挥保护机体或药用效果,但过量摄入或不合理处理则可能阻碍人体获取必需的矿物质和维生素,进而影响健康。对抗营养素的深入了解,有助于我们更科学地选择和加工食物,提升营养吸收效率。抗营养素的类型丰富多样,主要包括植酸、草酸、蛋白酶抑制剂、胰蛋白酶抑制剂、糖苷类物质等。植酸是抗营养素中最为人熟知的一种,广泛存在于谷物、坚果和种子外壳中。

它与钙、铁、锌、镁等矿物质结合形成难以被肠道吸收的复合物,导致这些重要矿物质的缺乏。长期高量摄入植酸,特别是在以植物性饮食为主的群体中,容易引发缺铁性贫血和骨质疏松等问题。草酸主要存在于菠菜、茶叶、甜菜和一些绿色蔬菜中。草酸能够与钙形成不溶性草酸钙,减少钙的生物利用度,甚至促使肾结石的形成。人们若盲目强调某些蔬菜的营养价值而忽略草酸的摄入风险,可能造成钙质流失,影响骨骼健康。蛋白酶抑制剂是一类能够干扰胃肠道蛋白质消化的物质,其典型代表是大豆中的鲍恩-伯克胰蛋白酶抑制剂。

这些成分通过抑制消化酶的活性,延缓蛋白质分解,降低蛋白质的吸收率。长期食用未经充分加热处理的大豆制品,可能导致消化不良和蛋白质摄取不足。糖苷类抗营养素如硫代葡萄糖苷,会阻碍碘的摄取,影响甲状腺激素的合成,可能引起甲状腺肿大(俗称大脖子病)。蔬菜如西兰花、卷心菜、芥菜和萝卜中含有这种成分,尽管其毒性较轻且随烹饪减少,但若大量生食,仍需注意摄入量。抗营养素的存在并非饮食的“灾难”,关键在于平衡和科学处理。人类历史上通过农业育种和传统烹饪方式已有效减少抗营养素的含量。

例如,发芽、发酵、浸泡和煮熟等加工方法,都能显著降低谷物和豆类中的植酸和蛋白酶抑制剂含量。这些工艺不仅提升了食物的口感和营养价值,也促进了矿物质的吸收。此外,现代科学研究还发现,某些抗营养素具备保护健康的潜力。以植酸为例,虽然它会妨碍矿物质的吸收,但其抗氧化特性可能降低癌症和心血管疾病的风险。类似地,黄酮类化合物和皂苷作为多酚类的一部分,能够抑制部分致病菌,调节免疫功能,成为功能性食品研究的热点。然而,过量摄入任何营养成分都可能转变为抗营养素,例如膳食纤维。

如果摄入过多,纤维会加快肠道运输速度,未能充分吸收矿物质和其他营养素,反而引发营养不良。在日常生活中,应当根据个人体质和饮食结构,合理控制膳食纤维的摄入量。面对抗营养素的挑战,科学饮食尤为关键。首先,多样化饮食能够减轻单一抗营养素的影响,通过食物互补实现营养均衡。摄入丰富的新鲜果蔬和适量动物性食品,有利于增加矿物质和维生素的吸收。其次,在家烹饪过程中采纳传统和现代加工技术,比如浸泡、发芽、发酵和加热,均能降低抗营养素含量。

例如,发芽的绿豆、发酵的豆制品、酸面包的制作,都是消除植酸的有效方法。再者,合理搭配膳食也有助于缓解抗营养素对营养吸收的抑制。维生素C有助于促进铁的吸收,因此在吃含植酸的食物同时搭配新鲜水果,可以部分抵消植酸的不利影响。避免在一餐中大量摄入富含草酸的食物和钙质补充剂,可以减少草酸钙的沉积风险。此外,现代农业科技有望通过基因编辑和育种方法,开发低抗营养素含量的植物品种,进一步保障人们的营养健康。但这也带来一系列伦理和安全方面的讨论,因为全面去除抗营养素可能影响食物的抗病能力和人类健康的其他方面。

因此,综合考虑利弊,制定合理的农作物改良策略变得尤为重要。抗营养素不仅影响着个人的营养状况,还与全球公共卫生息息相关。发展中国家依赖单一谷物为主食,可能因此面临微量元素缺乏症的风险。政府和相关机构应加强营养教育,推动科学饮食习惯和食品加工技术的普及,减少营养缺乏带来的疾病负担。与此同时,民众应学会识别抗营养素的存在及其潜在风险,做到合理选材、适度加工,确保摄入均衡且有效的营养成分。总结而言,抗营养素作为存在于多种食物中的天然成分,对人体营养吸收产生复杂影响。

了解它们的类型、作用机制并采取科学的饮食策略,有助于最大化食物的营养价值,促进健康生活。适度摄入并采用适宜的食物处理方式,可以将抗营养素的不良影响降至最低,同时发挥它们潜在的健康益处。通过持续的研究和公众教育,我们有望在未来实现膳食营养的最佳平衡,打造更健康的饮食环境。