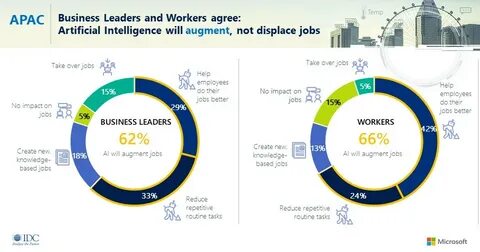

随着人工智能(AI)技术的快速发展,全球经济和社会结构正在经历一场深刻的变革。AI不仅推动了生产效率的提升和创新模式的演进,同时也在深刻地影响着就业市场的结构和劳动者的职业前景。表面上,许多报道将人工智能描绘为促进经济发展的动力源泉,带来了更高的工作效率和更多创新机会。然而,背后隐藏的现实却复杂而严峻,尤其是就业领域面临的冲击逐渐暴露出来。首先,人工智能替代传统岗位的现象越来越普遍。自动化技术和智能算法可以执行大量重复性、规则性强的劳动任务,例如制造业的流水线操作、基础的数据录入和客服问答等。

这些岗位因机械智能的介入而大幅减少,导致大量低技能劳动力面临失业风险。与此同时,部分行业的中高端岗位也正遭受挑战。人工智能在数据分析、财务审核、法律文书生成等领域展现出强大的能力,使得相关职业的就业竞争加剧。新技术带来的岗位转换需求增大,使得劳动者必须不断学习和适应,才能保有竞争力。其次,人工智能的推广加剧了就业市场的不平等。高技能人才因掌握了AI相关的技术和知识,能够获得更多高薪职位和职业发展机会,而低技能劳动者则面临更大的被替代风险,收入差距进一步拉大。

这种技术鸿沟不仅影响个人职业生涯,也在宏观层面加剧了社会的阶层固化与贫富分化,带来了潜在的社会不稳定因素。同时,人工智能带来的就业影响还体现在产业结构的转型升级中。部分传统制造业和服务业因智能化进程而缩减规模,而新兴产业如人工智能开发、数据科学、机器人维护等领域则迅速崛起。这种结构调整虽带来了新的就业机会,但其门槛较高,导致大量劳动者无法及时转型,出现“结构性失业”问题。教育和培训体系也面临巨大挑战,如何培养适应未来市场需求的人才成为社会共识和政策重点。再有,人工智能与工作质量的关系也值得关注。

虽然部分岗位因AI介入而工作强度减轻,生产效率提升,但一些劳动者却承受着被监控、绩效压力增大等问题。AI技术在劳动过程中的应用,有时会带来隐私安全、心理健康等方面的负面影响。政策制定者和企业需要在推动技术进步的同时,保障劳动者权益,实现科技与人的和谐发展。此外,人工智能的普及促进了工作形式的多样化。远程办公、灵活用工、平台经济等新型就业方式逐渐兴起,为部分劳动者提供了更多选择和自由。然而,这些非传统就业形态往往缺乏社保保障和稳定收入,也带来了新的劳动权益保护难题。

社会应积极探索相应的制度创新,确保各类就业形态公平、有序发展。全球范围来看,不同国家和地区因经济发展水平、产业结构、政策环境的差异,人工智能对就业的影响表现出多样性。发达国家因技术普及较早,面临较成熟的转型阶段,而发展中国家则正处于技术引进和产业升级的关键节点。国际社会需加强合作,促进技术共享与经验交流,帮助各国平衡AI发展与就业稳定之间的关系。面对人工智能带来的冲击,政府、企业和社会各界应共同努力,积极应对。政府应制定前瞻性的就业政策,加大职业培训和再教育投入,打造包容性的社会保障体系,帮助劳动者提升技能和适应新经济形态。

同时,企业需注重技术应用的伦理规范和人本管理,推动人机协作模式,实现人力资源的优化配置。公众也应树立终身学习理念,增强自身竞争力,在变革中寻找发展机遇。人工智能不可避免地成为推动社会进步的重要力量,但它对就业的深远影响提醒我们,技术进步并非单方面利好。正确认识并积极应对AI带来的挑战,是实现共赢发展的关键所在。未来的就业市场将更加复杂多变,唯有通过协调创新、政策引导与教育支持,才能构建一个既高效又公平的劳动生态系统,保障人们在智能时代实现充实而可持续的职业生活。