随着量子计算技术的迅速发展,如何实现稳定高效的量子比特成为驱动整个领域前进的核心课题。其中,Gottesman–Kitaev–Preskill(简称GKP)量子比特因其兼具理论上的优越性和实践上的可行性,受到广泛关注。GKP量子比特是一种基于连绵不断的光学模式空间编码量子信息的编码方案,具备实现容错量子计算的巨大潜力。最近,集成光子源的研制对量产高质量GKP量子比特起到了重要推动作用,让人们对实现实用级别的光子量子计算机充满期待。传统的量子比特生成方法通常依赖于自由空间的光学元件,如镜片、透镜和光栅,这不仅增加了系统的复杂性,也限制了其扩展性。相比之下,集成光子技术将光学组件微缩并集成于硅基或氮化硅基芯片之上,实现了超低损耗和高集成度,是提升量子比特生产效率与稳定性的关键。

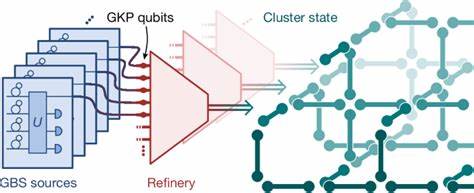

GKP量子比特的最大优势在于它允许通过常规的高斯操作如光束分离器和相位调制器,确定性地实现通用逻辑门操作,这种特性大幅简化了量子计算所需的硬件架构。不仅如此,GKP态本身对一般的高斯误差有天然的抵抗力,这为开发容错量子计算机奠定了坚实的基础。通过集成光子芯片利用受控的非线性过程如自发四波混频(SFWM),研究团队成功产生了理想的单模压缩态光子。接着,借助于多模光干涉与光子数解析探测技术,能够将这些压缩态纠缠并加工成近似的GKP量子比特。实验证明,利用定制的硅氮化物材料与制造流程,芯片能够实现极低的光学损耗,提升量子态的纯净度和存活时间。同时,采用高效率的过渡边缘传感器(TES)作为光子探测器,使得光子计数的准确性达到前所未有的高度。

实验数据清晰显示,在位置与动量两象限中均能分辨出至少四个清晰的峰值,这是一种表明量子态已经逼近理想GKP态的重要标志。更重要的是,这些量子态的威格纳函数展现出三乘三网格的负值格局,意味着其非高斯性符合通用量子计算的必要资源要求。在全系统的信号路径中,实现了近82%的光学传输效率,这一数字已经接近能够进入容错门槛所需的光学损耗水平。理论分析表明,若未来继续减少传输中的损耗,设备能够生成对称有效压缩的量子态,这直接对应更高质量的GKP比特及其容错功能。研究者们还指出,通过更灵活的光学干涉调控及多模式混合策略,可以产生不同格子结构的GKP态,极大拓展了量子态工程与量子算法适用性的多样性。此外,还提出借助多样的光子数探测模式触发不同类别的非高斯态,有助于构建更复杂的量子资源态库,为光子量子信息的实现提供基础。

集成光子GKP源的技术突破不仅有望催生大规模的光子量子计算机,更将在量子通信和量子传感等领域产生深远影响。利用GKP态的抗噪声特性,可以提升长距离量子密钥分发的鲁棒性和传输效率,从而增强未来量子网络的安全保障能力。同时,灵活调控的光子态为量子传感提供了更高精度的测量手段,使其在基础物理实验和实际应用中均展现出巨大价值。从产业角度看,该项技术依托在300毫米巨型硅氮化物晶圆上的制造工艺,已实现与主流半导体制造的兼容,具备极佳的量产和成本控制潜力。此举为实现数百万量子比特级别的规模集成奠定基础,极大推动光子量子计算向商业化迈进。此外,器件的电光双重封装设计和对相干光学相位的稳定控制,保证了设备的长期稳定性和易操作性,有效减少了环境噪声对量子态的影响。

虽然当前系统尚未达到完全的容错阈值,但先进的误差校正技术和量子态净化方法的逐步完善,使得提升整体系统性能成为技术发展的必然趋势。未来,随着光子探测器灵敏度的进一步提高以及多模态集成技术的发展,GKP量子比特的生成速率和质量有望实现质的飞跃。与此同时,多模多通道的光子芯片将支持更复杂的量子算法实现与量子网络节点连接,推动光子量子信息技术从实验室向应用场景转化。面对光子量子技术的挑战与机遇,科研人员正积极探索芯片设计优化、光学损耗控制及误差补偿策略。集成光子平台的灵活性与高兼容性为后续开发量子计算硬件模块提供了广阔空间。结合软件算法与硬件协同设计,有望催生真正意义上的通用容错光子量子计算机。

综上所述,集成光子源实现Gottesman–Kitaev–Preskill量子比特不仅突破了传统自由空间光学的限制,成为实现实用光子量子计算的关键技术之一,更通过其高效的非线性机制和高精度探测支持,为构建未来的量子信息体系奠定坚实基础。随着制造工艺的不断改进与系统设计的升级,基于GKP态的光子量子计算机正逐步走向现实,将在科学研究和信息技术领域掀起新一轮革命。