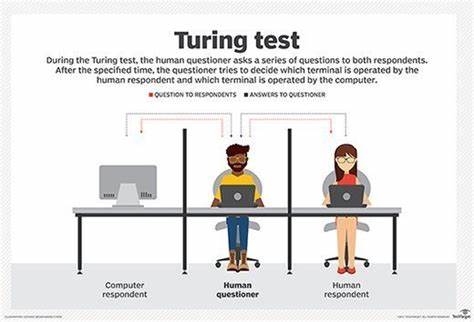

图灵测试自1950年由计算机科学先驱艾伦·图灵提出以来,一直被视为衡量机器是否具有人类智能的重要标准。测试的核心思想是通过文字交流,判断机器是否能够像人类一样自然、流畅地进行对话,从而“骗过”人类评判者。虽然其本质是一个思想实验,但图灵测试却成为人工智能领域争论和技术进步的重要风向标。2002年,计算机行业先驱Mitchell Kapor和未来学家Ray Kurzweil展开一场备受关注的长时赌约,围绕着“到2029年,是否会有计算机成功通过图灵测试”展开。这个赌约不仅是对技术预测的考验,也反映了两人对人工智能发展潜力及限制的根本分歧。卡珀坚定认为,到2029年没有任何计算机能够真正通过严格意义上的图灵测试。

根据他的主张,图灵测试不限于简单的信息检索或事实回答,而是要求计算机具备创意、情感、意识等复杂的人类特质。卡珀强调人的身体感知、情绪体验、环境互动以及主观意识的深层次影响,这些本质上是机器难以模仿的。即使再强大的算法或者海量数据,计算机缺乏真实的体验基础,无法表现出情感的细腻与想像力的独创。另一方面,卡珀对Kurzweil提出的通过脑扫描与纳米技术逆向工程大脑的理论持怀疑态度,认为自适应、情感调节、生理内分泌系统与大脑协同工作等复杂机制仍远未被理解,更不用说通过电子算法复刻。此外,他提醒我们不要过分依赖“脑即计算机”的隐喻,这只是科学发展的阶段性工具,不能取代真正理解意识的道路。库兹韦尔则持乐观态度,凭借其在技术预测上的成就和对“加速回报定律”的洞见,他坚信人工智能将在未来几十年内以指数级速度突破当前瓶颈,实现人脑级别甚至超越人类的智能表现。

库兹韦尔指出,现代计算能力的快速增长、脑科学的研究突破、三维芯片和纳米技术的发展,将促成实现极其逼真的人机交互。按照他的观点,仿真大脑不仅依赖硬件,更关键的是软件的进化,即逆向工程复杂神经元的工作机制,并通过自组织系统和教育训练,使机器逐步获得类人生长环境和认知能力。库兹韦尔还论证,语言作为人类智能的载体,是衡量机器智能的关键,真正能通过图灵测试的机器必须能灵活运用语言,具备广泛知识和情感理解。尽管会面临情感和“qualia”(主观体验)的挑战,但这些正是研发过程中被攻克的前沿难题。赌约的规则设置反映了双方对公平、公正性的高度重视。三位人类评判者将通过文字交流,分辨三个人类与一台计算机中的“谁是机器”。

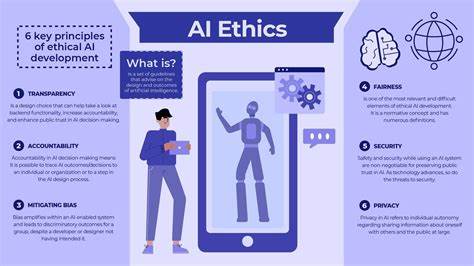

评判过程采用匿名即时通讯,避免外在影响,考察机器是否能够在长时间、多领域、多层次对话中成功“伪装”成人类。机器不仅要能以人类水准答题,更要展现情感色彩、创造力和社会经验的融合。这个测试强调了人工智能的广度和深度,不允许简单的信息复述或预设答案。此次赌约的社会与科技意义深远。它反映出人类对智能本质的理解和定义,也推动对感知、意识、情感等复杂心理现象的跨学科研究。无论赌约结果如何,对人工智能的期待与顾虑都启示我们更理性地看待技术变革及其带来的伦理、法律、社会挑战。

通过观察这些讨论,可以更好地认识智能不仅是数据和计算,还包含体验、联结和主观存在。目前,当代人工智能虽然在特定领域(如图像识别、自然语言处理、机器学习)取得突破,但要实现全面的人类水平智能仍存在巨大难题。图灵测试作为一种综合考察标准,促使科技界持续进步,也提醒我们卷入未来智能时代的更多思考。随着2029年的临近,卡珀和库兹韦尔的赌约成为观察人工智能演进的关键时刻。无论结果如何,这场赌约本身便推动了学界、产业界乃至公众对智能本质的关注和探索,促进技术与哲学的融合。未来,机器是否能够真正“拥有”人类的智能和意识,仍取决于我们对大脑和心理机制的深入理解,以及对技术边界的突破。

。