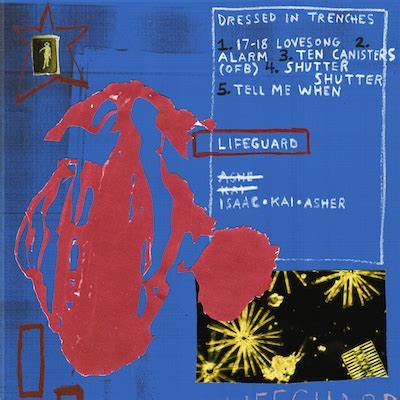

在教育领域,描述教师工作的语言往往带有强烈的情感色彩,其中“在战壕里”这一表达尤其常见。这一用语通常暗示教师在极度艰苦和压力巨大的环境中劳作,仿佛他们正处于一场激烈的战斗之中。然而,作为一名长期投入教育一线的教师,同时也是教育观察者,反复思考这一表述的合理性和影响变得尤为重要。教师工作的复杂性远超简单的比喻,而使用军事化的语言可能无意间误导了公众对教育现状的认知。首先,虽然教师面临着诸多挑战,包括学生背景的复杂多样、资源的匮乏及社会对教育的多重期待,但将其等同于战壕中的战斗场景是过于夸张和不贴切的。教师们的工作环境,尤其是那些服务于弱势群体的学校,的确存在着“伤痕”和难题,这些可能来源于贫困、种族歧视、家庭问题等多方面。

但这种伤痕并非是致命的战斗伤口,而更多是需要关爱、理解与支持的社会印记。与其将教师形容为炮火连天中的士兵,我们不如看到他们是社会变革的推动者和问题解决的探索者。教师所面对的难题虽重,却充满了创造性和建设性,尤其是在促进学生批判性思维和个性发展的过程中,教师们展现出了极大的热情和专业精神。其次,军事化的语言强调的是“生死存亡”的紧迫感和对抗性质,这种语境下往往会强化困境的宿命感和无力感,让人误以为教师的工作只能是对困境的忍耐和抵抗,而非改变和超越。教育是一项根植于希望和未来的事业,教师们的使命是赋能学生,使他们能够解锁自身潜力,开创更美好的生活。因此,称教师工作“在战壕里”可能无形中削弱了他们作为改革者和建设者的形象。

另一方面,言语背后的社会政治含义也值得深思。近年来,教育系统面临的资源削减、政策压力以及不公平现象日益突出,教师的工作环境变得越发复杂和紧张。社会各界在表达对教师辛苦付出的认可时,往往习惯性地使用诸如“战壕”这样的形容,意在凸显教师的辛劳和不易。然而,此类比喻可能导致对教育问题归咎个体教师的误导,忽视了制度性改革和社会支持的重要性。教师不是孤军奋战,而是教育生态系统中的关键一环。真正的困难往往根源于结构性和系统性的问题,如教育经费不足、学区和学校间资源分配不均、评价体系不合理等。

将教师置于“战壕”中,只会将焦点转移到个体身上,弱化了改革的呼声。同时,替换语言的过程也代表了对教育话语权的争夺。试图以积极、建设性的语言描述教师工作,有助于激发公众和政策制定者对教育支持的责任感。比如,强调教师作为“问题解决者”、“未来塑造者”或“社会创新者”更能展现他们独特价值和专业贡献。这种积极的语言有助于形成正向循环,吸引更多人才投身教育,提升教师的社会地位和职业满足感。此外,教师自身的声音同样宝贵。

教师们大多不认同“战壕”这一形象,因为他们的教学工作远远超出战斗的范畴。数学课堂的探索,文学中的情感交流,科学实验室的创新尝试,以及与学生共同完成社会实践项目,这些都展示了教学的温暖和创造力。教师在讲述和分享工作经历时,往往希望传递出一种使命感和希望,而非绝望和疲惫。因此,教育界内部也正在呼吁用更恰当的语言来描述教学工作,既不回避困难,也不贬低教师的专业价值。正如一些教师所倡导的那样,我们应该关注“为什么”而非“忍受什么”,即深入探讨教育领域内存在的结构性难题和根本原因。为什么学校会日益分化?为什么不同群体在科学、技术、工程、数学等领域存在差距?为什么学生被单一的测试指标所限制?这些问题的答案更应该成为公共讨论的重点,而不是停留在描绘教师劳累的形象上。

解决这些问题需要社会、政府和教育系统多方面共同努力,而教师更像是掌握一线经验的智囊和推动者。最后,语言的力量不容忽视。在教育报道、政策讨论和社交媒体中,选择如何描述教师,很大程度上影响着人们的态度和期待。放弃“战壕”一类的军事比喻,转向更加真实、严肃且富有建设性的表达,有助于形成尊重和支持教师的文化氛围。这不仅仅是修辞上的改变,更是倡导社会以全面视角看待教育挑战的契机。教师不是孤军奋战的士兵,而是坚持不懈的教育实践者,是点亮学生心灵的引路人,是社会公平与进步的重要承担者。

只要社会各界能够真正理解和支持他们,教育系统的未来一定更加光明。综上所述,尽管教师的工作充满挑战和责任,但将他们置于“战壕”中的比喻是不恰当且可能误导的。教育是一场关于成长、创造与希望的事业,而非消耗和战斗。用更精准和积极的语言描述教师的劳动,有助于提升公众认识,推动教育改革,实现更加公平和有效的教育体系。未来的教育需要所有人携手共进,用信任和智慧赋能每一位教师和学生,而这从改变我们谈论教师工作的方式开始。