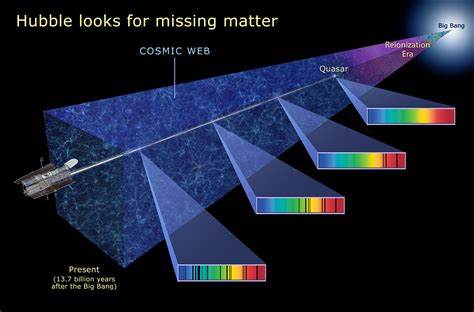

宇宙的构成一直是天文物理学中的重要谜团。在现代宇宙学标准模型ΛCDM框架下,宇宙中约有5%的物质能以重子物质的形式存在。然而,通过多波段观测,科学家们仅探测到大约60%至70%的预期重子成分,其余约30%至40%的重子物质依然神秘消失。这一现象被称为“失踪重子问题”。在过去的二十多年间,科学家们一直致力于寻找这些未被探测到的重子物质所在之地。最新的科研成果带来了新的突破,为寻找失踪的重子物质提供了关键线索。

根据大尺度宇宙结构的模拟预测,未被探测到的重子物质大部分应隐藏于宇宙丝状结构内,具体表现为温暖-热中性介质(WHIM,Warm-Hot Intergalactic Medium)。这一介质的温度范围大致在0.01至1千电子伏特(keV)之间,电子密度极低,远低于星系团内部环境,其极弱的辐射使得其探测难度极大。科学家们发现,连接宇宙中最密集节点——星系团的丝状结构,极有可能是WHIM的最大聚集地,从而成为追寻失踪重子物质的理想猎场。此前,学界多基于紫外线和X射线的吸收谱线观测间接探测到较冷部分的WHIM,但此类探测的可靠性仍存在争议。相较之下,温暖偏热的WHIM(约零点一到一keV)更适合通过其自身的X射线发射和热太阳晕茨夫斯基(tSZ)效应信号直接检测。不过,由于温暖-热中性介质的发光强度极低,科学家们至今仅在少数单一丝状结构中成功进行了X射线的光谱分析。

近期部分研究通过叠加大量丝状结构数据以统计信号的方式,实现了WHIM发射信号的检测,但单独解析个别丝状结构的工作依然罕见。最新的工作突破了这一限制,科学家们利用日本发射的宇宙卫星Suzaku搭载的X射线望远镜及欧洲空间局的XMM-Newton观测,首次实现了对位于著名的夏普利超星系团中的7.2兆秒差距长丝状结构的纯净WHIMX射线发射的光谱学直接检测。这根丝状结构连接了夏普利超星系团中的两组星系团对,分别为A3530/32和A3528-N/S。Suzaku望远镜由于其低仪器本底,在观测低表面亮度的扩展X射线发射源时有明显优势,而XMM-Newton具有高灵敏度和良好的角分辨率,能辅助识别并剔除点源污染。结合这两台设备的优势,科学家精确剔除激活星系核等点源的影响,避免对WHIM性质的误判。研究发现丝状结构中的气体温度处于0.8到1.1keV,电子密度约为每立方厘米十万分之一(10^-5 cm^-3),对应的重子物质过密度在30至40之间,完全符合大型宇宙模拟中的理论预测。

这种测量对单个丝状结构而言尚属首次,同时剥离了恒星光、星系及星系团外围气体的污染,使该结果极度可靠。通过对夏普利超星系团内数万个星系的光谱学数据分析出丝状结构的三维几何形态,确定此结构与天空平面有大约53度的倾角,进一步确定物理长度达到7.2兆秒差距,属局部宇宙中较短的丝状结构类型。对相关四个星系团的深入分析表明,这些星系团质量相似,在1.6至2.5×10^14太阳质量范围内,且状态较为稳定,辅以观测数据成功剥离了它们对丝状结构的X射线辐射污染。丝状结构的X射线面亮度比背景高约21%,统计学显著达到6.1σ,光谱分析亦以3.1σ的置信度确认WHIM存在。这一发现不仅验证了模拟预言,也极大推进了失踪重子物质的查找进程。此前类似利用eROSITA资料的研究报告的丝状结构气体过密度远高于模拟预言,可能因点源污染、星系晕或星系团外围气体混入所致。

相比之下,本次研究得出了更低且更符合模拟的过密度数值,显示其研究方法在剥离背景污染方面尤为出色。由此可见,深度、高空间分辨率的X射线观测结合科学的点源剔除策略是今后研究宇宙丝状结构及WHIM性质的必备条件。此外,发现的丝状结构气体温度与星系团外围预期温度接近,可能暗示存在尚未充分认识的加热机制,亦或现有观测与模拟在冷WHIM的检测敏感性方面存在差异。有鉴于此,未来更精细的观测及高分辨率数值模拟将有助于澄清这些未解之谜。失踪重子物质的定位不仅关乎宇宙物质的全貌呈现,也对理解宇宙大尺度质量分布至关重要。丝状结构中隐藏的大量物质可能影响区域内引力场与物质流动,为解释局部宇宙大范围星系和星系团的动态异常提供理论支持。

科学家们推测,尚未观测到的丝状结构质量积聚,可能是导致近红移宇宙中异常大尺度流动的根本原因之一。此次对夏普利超星系团丝状结构的成功探测,将推动此方向的研究。综观本次研究的科学意义,其不仅解决了部分失踪重子物质的谜团,也进一步完善了宇宙大尺度结构中的气体物理图景。通过高精度的X射线光谱观测和多波段数据互补,科学家们为追踪宇宙中隐匿大尺度物质铺平了道路。未来结合更先进的X射线探测技术、快速射电暴等手段,预期重子物质的完整地图终将展现眼前,推动宇宙学、天体物理学和大尺度结构研究迎来崭新篇章。