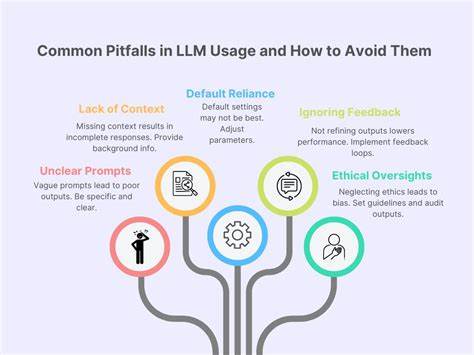

随着人工智能技术的迅速发展,大型语言模型(LLM)在软件开发中的应用日益广泛。这些智能助手能够快速生成代码、优化逻辑,帮助程序员解决复杂问题,提高工作效率。然而,随着依赖度的增加,一个被称为“过早终结”(premature closure)的隐形陷阱逐渐浮出水面,严重影响着代码的健壮性和项目的长期可维护性。所谓过早终结,指的是开发者在面对AI生成的初步解决方案时,过早地满足于表面看似正确、格式规范的代码,而忽略了更深层次的问题与可能的替代方案,从而造成潜在的风险埋下隐患。理解并警惕这一现象,对于提升软件开发品质和保障项目稳定至关重要。过早终结最深刻的启示源自医学领域的病例,体现出人们在面临复杂问题时欠缺多角度思考的普遍倾向。

一个经典案例描述了一位胸痛患者,尽管多位医生诊断为常见的心脏问题,但一位医师坚持怀疑并进一步检查,最终识别出致命的主动脉夹层。这种坚持探索未停留于第一观察结果的精神,与软件开发中人们应付AI辅助编码时的态度有着惊人的相似。很多时候,AI提出的首个解决方案看起来极具专业水准,代码格式规范,变量命名得当,立即满足了项目的紧急需求,仿佛已经是“完美答案”。然而这个答案可能只解决了症状,而非根本问题。例如,在面对性能瓶颈时,AI建议建立索引以提升查询效率,这种方法快速有效却可能掩盖了更深层的设计缺陷,比如N+1查询等效率问题。若仅满足于这类看似解决了问题的建议,开发者将错过优化底层数据模型或重构代码逻辑的机会,最终导致性能瓶颈难以根除并积累技术债务。

速度和效率无疑是现代软件开发的重要考量,尤其在敏捷开发和持续交付的推动下,快速交付成为普遍目标。AI编码助手恰好提供了高效解决方案的可能,让工程师能迅速替换与修复问题,显著缩短开发周期。这种便利降低了传统人工思考的门槛,使开发者容易只采纳AI给出的第一批建议,而缺乏深入审视和持续探讨多种可能方案的动力。技术文档和提交记录中往往出现“临时补丁式”的痕迹,揭示了开发者对问题本质的挖掘不够彻底。事实上,AI模型越先进,这种过早终结的风险越大。原因在于越是合理且格式完美的代码,越容易让人忽略内部潜藏的悖论和边缘场景。

相比之下,当AI生成明显错误或低质代码时,开发者更倾向于重审和质疑,因此保持更强的批判性思维。面对这一关键难题,认识到不同任务对AI依赖的适宜性差异显得尤为重要。AI非常擅长处理重复性、规则明确的琐碎任务,例如代码中添加索引、构建基础API接口、编写常见CRUD操作等。这些场景风险较低,AI生成的代码往往符合行业惯例,接受程度高且成本低廉。然而,复杂技术难题如架构设计、性能优化、并发控制等多解方案并存的领域,AI倾向于迅速给出单一解决路径,极易引发过早终结。例如在通知系统中的发送逻辑,AI写出的代码往往忽视N+1查询等性能隐患,以及异步调用失败的容错处理。

在数据同步环节,AI提供的方案可能未考虑分布式环境中的竞争条件,导致缓存不一致和潜在的业务风险。又如批量数据处理函数中的内存泄漏问题,AI生成代码遗漏了生命周期管理的重要细节,给长时间运行的服务带来风险。因此,无论AI代码在表面多么完美,开发者都需保持敏锐的审视视角,捕捉潜在隐患、评估设计合理性、思考异常和极端场景的处置方案。依赖AI解决方案而忽视必要探索会带来多重负面影响。首要风险是丧失宝贵的学习过程。人工分析、调试和反复试验带来的认知积累,是软件工程师成长的重要基石。

跳过这一过程,开发者无法构建起扎实的思想模型,面对类似问题时难以凭直觉辨识风险。其次是潜在的技术债务累积。速成的解决方案可能符合当下需求,却因忽视整体架构和扩展性设计导致维护难度加大,甚至在业务快速迭代时引发系统崩溃。更甚者,过度依赖AI使得团队整体的问题分析能力和技术洞察力退化,长远看极为不利于技术积淀和创新发展。因此,成为新时代的软件工程师不仅是代码实现者,更需成为AI的批判性合作者。对AI生成的代码应以审查同事代码的眼光看待,细致审读每一个逻辑细节,质问其假设基础,甚至主动模拟潜在故障场景。

固执于仅接受首个建议会限制思路,而积极请求AI提供多个方案,分析其优缺点,进行权衡比较,有助于激发创新灵感和优化决策。此外,在时间允许的情况下,开发者可采用“先人后AI”的方法论,即先通过传统手段进行问题分析和方案设计,再借助AI工具实现或完善代码。这不仅保留了自主探索的宝贵经验,还使AI成为提升实施效率的助力,而非决策主导者。培养强大的代码评审能力是锻炼批判性思维的有效方式。通过细致的代码审查经验,开发者能够识别典型的性能瓶颈、竞态条件、错误处理漏洞和扩展性隐患。这种能力直接转化为对AI生成代码的判断力,帮助团队规避潜在风险,提升整体质量。

理智且策略性地使用AI,是实现技术进步与代码质量双赢的关键。对于简单重复的任务,可以放心依赖人工智能节省时间,但面对复杂多变的问题,则必须保持人类深度思考、主动参与的状态。毕竟,软件开发的核心不仅是快速交付,更在于构筑可持续、稳定且高质量的系统。总而言之,LLM辅助编码为软件开发带来了革新机遇,但同时也引入了新的认知陷阱——过早终结。只有理解并警惕这一风险,主动融合人类智慧与AI能力,并持续提升批判性思维和代码评审水平,才能迈向真正智能且高效的软件开发新时代。全面权衡速度与质量、自动化与探索的关系,将是每一位未来工程师无法回避的重要课题。

。