城市化作为人类历史发展的重要引擎,其起源和演变不仅决定了社会结构的转型,还深刻影响了环境、经济及文化的发展。跨越六千年的历史,从公元前3700年到公元2000年,全球城市化的进程经历了无数波折与变迁。通过系统地空间化和数字化古代与现代城市人口数据,我们得以窥见人类城市演化的全貌,洞察城市分布与人口规模背后的历史驱动力。 最早的城市起源可以追溯到两河流域的苏美尔文明,这一地区也是现代伊拉克和科威特的所在地。城市在这里兴起植根于肥沃的农业土壤,支持了高密度的人口集中和多样化的社会活动。考古学与历史学的研究表明,农业的兴起与城市的出现有着密不可分的关系。

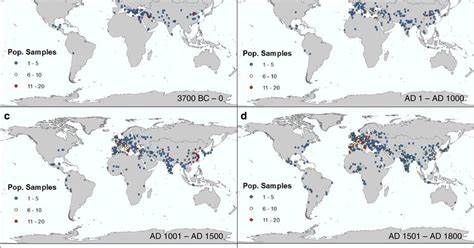

肥沃土地不仅促进农作物丰收,更为城市提供了稳定的食物供应基础,保障了人口增长和社会分工的持续深化。 随着时间的推移,城市形态和规模在不同地域不断演变。公元前3500年至公元1000年期间,古代城市逐步扩展且结构日益复杂。在这一时期,亚洲、欧洲地中海地区及美索不达米亚的城市开始呈现多中心化发展,人口达到数万甚至数十万,以满足日益增长的经济与组织需求。学者通过人口估算与地理编码技术,绘制出这一时期城市的空间分布图,揭示了城市群体之间存在显著的区域性集聚现象。 进入公元1000年至公元1800年,城市化程度加深,城市数量与规模持续增长。

此时期强调的是城市在政治、商业及文化交流方面的核心地位。如中国古代长安、欧洲的威尼斯与伦敦等城市逐渐成为区域乃至全球经济网络的枢纽。值得注意的是,不同地区由于地理环境、技术水平及政治体制的差异,城市扩张速度和方式有所差别。例如,东亚城市普遍保持较高的人口密度,而欧洲城市则更多向郊区扩展,形成早期的“郊区化”现象。 19世纪工业革命引发了城市化的爆炸式增长,尤其是在欧美地区。机械化生产、交通运输的革新以及人口迁移趋势带来了历史上前所未有的城市人口激增。

进入20世纪,城市成为现代文明的象征,超过半数的全球人口开始生活在城市之中。城市不仅是经济活动的中心,也成为文化、教育和社会多样性的集中地。 为了更好地理解这一漫长而复杂的城市化历程,科学家们整理并空间化了历史上重要城市的人口数据。通过结合历史文献、考古材料与现代地理信息系统(GIS)技术,研究者成功构建了覆盖从公元前3700年至公元2000年间的全球城市空间数据库。该数据库不仅记录了城市名称和确切地理坐标,还包含了不同时间段内的城市人口规模,形成跨时空的连续数据链。 这一数据集的开发历经艰辛过程。

由于古代文献和考古记录的局限,数据的完整性和准确性存在一定缺陷。城市名称的变化、地理边界的调整及历史记录的稀疏,都给地理定位带来较大挑战。研究团队采用了多重数据确认机制,包括利用现代名称与历史文献的交叉比对、使用多种地理数据库和卫星地图辅助定位,确保空间数据的合理性。同时,设计了城市地理准确度的分级体系,方便研究人员根据自身需求筛选不同可靠性的城市数据。 通过对全球城市中心点的时间加权空间平均计算,可以追踪全球城市人口重心的轨迹。从最初的美索不达米亚地区逐步向西方扩展,再到近现代时期转移至欧美及东亚地区,这一动态反映了全球人口分布和文明中心的变迁。

同时,城市化进程也展现出明显的非线性特征,受自然灾害、战争、技术创新及经济变革等多重因素影响,城市发展经历了周期性的繁荣和衰退。 长时段的城市化数据不仅有助于历史学家理解古代文明的兴衰,也为城市规划者和环境科学家提供宝贵参考。了解历史上城市如何与周围环境互动,如何应对资源限制和环境变化,为当前全球快速城市化背景下的可持续发展提供启示。例如,传统大城市多依赖优质农田和水资源,这一点在当代依然适用,强调绿色基础设施和土地保护的重要性。 当前数据仍存在时空不均衡现象,许多发展中地区在古代的城市信息相对缺乏,未来研究可通过发掘更多考古发现及利用遥感技术加以补充。数据的开放共享也促进了跨学科合作,地理学、历史学、经济学及生态学等领域的专家能共同推动关于城市长期趋势和未来演变的深入研究。

总之,六千年的全球城市化空间数据集是探索人类文明进程的里程碑。它突破了传统历史数据的静态限制,将城市人口和地理空间信息有机结合,全景式展现了全球城市的人口动态与分布格局。随着数据的不断完善和技术的进步,对于全球城市化规律的理解将更趋全面,从而为未来城市的规划、治理和可持续发展奠定坚实基础。