在现代软件开发的浪潮中,人工智能辅助编程逐渐成为推动效率与创新的关键力量。面对市面上众多的IDE、AI助手及相关插件,开发者如何选择合适的工具组合,打造最适合自身需求的AI辅助编程环境,成为一个备受关注的话题。本文将围绕当前流行的AI辅助编程方案展开探讨,分享业界开发者的真实使用体验与心得,力求为读者呈现一套兼顾性能、易用和创新的终极AI编程搭配。 目前市面上的AI辅助编码工具琳琅满目,各类集成开发环境(IDE)如Visual Studio Code、Cursor、Zed、Windsurf等搭配大型语言模型(LLM)助手如OpenAI的GPT系列、Anthropic的Claude、Google的Gemini Pro等,形成了丰富多样的选择。每一款工具都有自身的优势与适用场景。例如,Cursor专注于代码工程的细节处理,能够让开发者在实现功能时减少繁琐环节;Bolt则以强大的设计能力著称,尤其适合原型设计阶段的快速迭代,尽管其代价是较高的Token消耗。

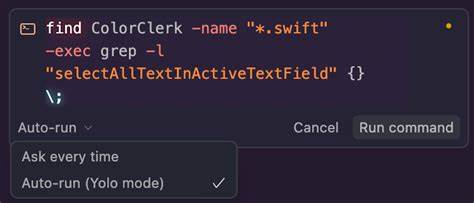

通过结合多款工具,许多开发者找到了工作效率的最佳平衡点。一位开发者分享了自己如何利用Cursor的“Ask”模式作为主线进行开发,借助o3模型进行深入学习与严谨检查,同时借助Claude Code执行并行的调试或小规模任务,从而有效分散处理压力,避免本地环境的过度负载。这种多线程协同的工作方式极大提升了处理复杂项目的灵活性与响应速度。 AI模型性能的差异也是选择过程中的关键因素。Gemini Pro以其庞大的上下文窗口闻名,适合处理长篇复杂指令,但有时会自动调整指令,导致结果偏离预期。相较之下,Claude的工作质量稳定,适合大多数日常任务,而o3模型则以极致精准著称,适合需求明确且对创造力要求较低的场景。

此外,最新版本的GPT-4.1凭借在视觉理解方面的优势,可以直接从设计稿如Figma截图中提取信息,为前端界面开发提供了极大便利。 在AI辅助开发的过程中,如何有效利用人工智能是摆在开发者面前的一个重要问题。完全自动化的开发尚未成熟,人工智能尚无法完全替代人类在需求变更、细节判断等方面的复杂决策能力。因此,许多专业人士主张将AI视为增效工具,通过预制“作弊表”或详细的规范文件,引导AI生成目标更贴近需求的代码。共享Markdown文档的使用成为实践中不可或缺的一环,既记录需求也为多个AI代理提供一致的上下文支持,实现团队成员与AI的高效协作。 需求文档的编写质量对AI辅助编程的成效有着直接影响。

理想的需求文档不仅要涵盖业务层面的详细规范,还应明确逻辑流程与边界条件,做到让初级工程师也能理解需求中每个细节。虽然目前尚无完美解决方案实现从需求文件直接生成完整、可发布的项目,但良好的需求描述能够让AI提供高质量的辅助代码片段与组件,加快开发进度。 针对不同项目类型,AI辅助工具的组合使用也存在差异。涉及多语言、跨平台的复杂系统工程更倾向于采用多模型分工协作,既保证基础代码的准确实现,也通过多轮交叉验证提升代码质量。相比之下,对于轻量级个人项目或快速原型开发,单一强力AI助手配合便捷的IDE即可满足大部分需求,兼顾速度与可控性。 随着AI技术演进,本地运行的开源模型开始被更多开发者关注。

相较依赖云端服务,开源模型保留了开发环境的隐私与安全性,同时避免了云端请求限制与费用压力。尽管这些模型尚存在推理速度与能力的局限,但在某些特定场景下已经能提供足够的辅助效果,成为追求数据安全或预算有限团队的理想选择。 从社区反馈和实践观察来看,AI辅助编程的核心价值在于显著提升开发者的学习效率与问题解决能力。开发者能更快捷地查阅语法、理解新概念、迅速构建基础框架,减少重复劳动。在这个过程中,人工智能既充当“即时导师”角色,也是一款强力的代码助手。与此同时,开发者依然需要保留严谨的审查习惯,将AI生成的代码作为起点而非终点,确保代码的安全性、可维护性与适用性。

未来AI辅助编程的发展值得期待。随着上下文理解能力的增强、多模态交互技术的成熟,以及工具间更紧密的协同,AI有望承担更多复杂任务,逐步实现更高程度的自动化。然而现实情况是,这一进程还将持续数年,人工智能和开发者的协作模式正处于不断演化阶段。保持理性态度,结合自身需求,灵活选用合适工具,是实现高效开发的关键之道。 综上所述,打造终极AI辅助编程方案并非单纯依赖某一工具或模型,而是通过合理组合不同技术优势,借助详尽的需求规范,结合个性化的工作流程,提升整体开发效率与代码质量。无论是大型复杂系统的稳定维护,还是轻量级项目的快速迭代,AI辅助编程都展现出强大的潜力。

掌握这些知识与方法,开发者能够有效驾驭人工智能,在软件开发的未来浪潮中立于不败之地。