加密货币作为现代金融领域中的新兴力量,自诞生以来便伴随着诸多争议与误解。其最初被视为反主流、去中心化的数字货币,吸引了大量年轻且技术娴熟的用户。但随着市场规模的迅速膨胀和不断的波动,公众尤其是主流社会对加密货币的认知仍存在较大偏差,甚至陷入了深刻的负面印象中。要想让加密货币真正融入大众生活、成为受信任的金融资产,消除其污名化影响势在必行。污名化的根源从字面意义上的“隐藏”一词说起,加密货币的“crypto”源自希腊文意指“隐藏”或“秘密”,这为其叠加了一层神秘与不透明的意味。媒体报道中频繁将加密货币与黑客攻击、洗钱等非法活动联系起来,使得普通投资者和非技术用户对其敬而远之。

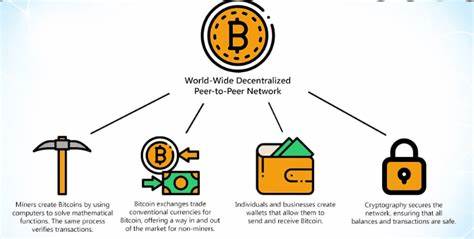

尽管区块链技术本质上是公开透明且可追溯的,但这种反差在大众认知中尚未得到有效消解。此外,加密货币市场的剧烈波动和近期多起项目暴雷事件,进一步加剧了市场信任危机。由此可见,污名化既源于技术误解,也反映了市场不成熟所致的风险实质。要打破这一困局,需要从多方面着手。首先,提升透明度是关键。区块链技术的一个优势是所有交易记录在公共账本上公开可查,但这一点往往未被广泛认知。

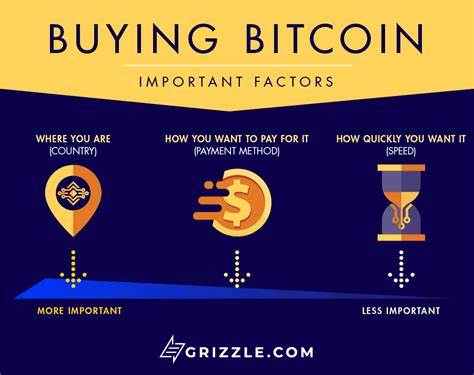

通过加强对公众的教育推广,详细解释区块链的公开透明机制、有助于安全监管的信息追踪手段,可以有效纠正“秘密交易”的错误印象。不仅如此,项目方自身须秉持信息披露的原则,及时公布财务状况和运营动态,提升用户信心。其次,加密货币的价格波动性需要得到控制。高波动本质上并非坏事,它为投机者带来盈利机会,但对普通投资者尤其是风险偏好较低的群体却难以承受。融合稳定币的创新思路逐渐被市场接受,例如将数字货币与一篮子价值稳定的法币挂钩,避免某单一经济体风险的影响,进而降低波动幅度。这不仅提高了加密货币作为支付手段和价值储存工具的实用性,也有助于吸引更广泛的投资者参与。

同时,允许持有者随时兑换成现金的便利性,对市场流动性和用户安全感都是巨大支持。更重要的是,加密货币的形象重塑不可或缺。行业内应努力消除“地下黑客”、“暗网交易”等负面刻板印象。品牌建设中应强调技术优势、去中心化带来的开放性以及应用场景的多样化,尤其要突出合规与安全,赢得政府和监管机构的认可。众多企业加大与传统金融机构合作、积极参与监管政策制定,体现了行业转型成熟的信号,有助于公众重新定义对加密货币的认知。近年来,加密货币行业在政治游说方面投入显著,旨在帮助制定合理的法规框架,保障市场健康有序发展。

合理的监管不仅能排除非法参与者,还能提升投资者保护机制,正反映了行业对未来长期发展的承诺。与此同时,针对普通用户的教育推广也必不可少。通过多渠道科普区块链和数字资产的基本知识,消除恐惧与误解,调动公众参与热情。例如,线上线下举办讲座、制作通俗易懂的视频内容、组织社区互动,加强用户对技术和市场的认知,都能逐步改变传统的刻板认知。不可忽视的是,当前的市场波动对投资者心理影响巨大。经历2021年末至2022年的大跌行情,许多投资者陷入恐慌和失望。

行业应着重帮助投资者理性看待风险,完善套利对冲工具的供应,减少过度投机带来的泡沫风险。同时,打造基础设施,促进加密资产的应用多元化,使其不仅作为投机工具存在,更成为交流、支付、身份认证等多领域的可靠工具。这不仅能确保行业的稳定发展,也能让更多“average Joe”感受到加密技术带来的生活便利。归根结底,加密货币要走向大众,必须打破“秘密、黑暗、高风险”的偏见,塑造开放、透明、稳定的形象。通过法律合规、稳定机制、科技创新以及全方位的教育推广,加密货币有望突破传统金融与数字世界之间的隔阂,成为新时代的资产载体。未来,我们期待看到更多加密货币项目扎根现实经济,创新务实,驱动数字资产迈向更广泛的认可与应用。

。