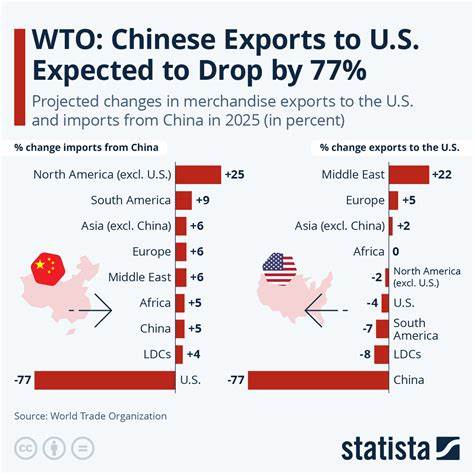

近年来,中美贸易关系紧张局势持续加剧,贸易战的火药味不仅搅动了两国经济,也对全球贸易格局产生深远影响。最新数据显示,自新冠疫情爆发以来,中国对美国的出口出现了最大幅度的下滑,这一现象引起了业界和政策制定者的高度关注。本文将深入探讨贸易战如何成为中国对美出口下滑的首要触发点,分析背后的经济机制及未来可能的走向。 首先,需要明确的是,疫情期间,尽管全球供应链受阻,中国凭借强大的制造能力和复工优先策略,一度成为全球供应链的关键枢纽。疫情初期,医疗物资、防护用品等关键产品对美出口反而有所增长。然而,随着疫情的逐渐控制和经济活动的恢复,贸易战的负面效应开始显现。

美国为遏制中国崛起,陆续加征关税和实施技术限制,加剧了贸易壁垒,这直接导致中国向美出口的成本增加,竞争力下降。 另一方面,经济政策的不确定性也让许多美资企业重新评估其供应链布局。企业通过多元化采购来降低风险,逐步减少对中国产品的依赖,将部分订单转向东南亚、印度等其他新兴市场。供应链的转移不仅减少了中国对美国市场的出口份额,也使得中国制造业面临转型升级的巨大压力。 从宏观角度来看,美国消费者需求的微妙变化也影响了出口规模。关税提升导致部分中国产品价格上升,令美国家庭和企业购买意愿下降。

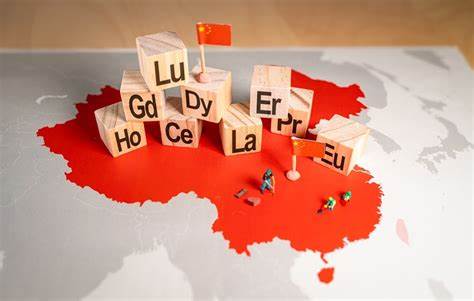

同时,美国产品替代品的开发和推广,使市场选择更加多样化,竞争更加激烈。此外,双方政策层面的相互制约使贸易环境愈加复杂,部分中国出口企业因合作受限,难以进军美国市场。 值得特别关注的是,科技领域成为贸易战中的焦点。美国对中国高科技产品及关键零部件的出口管控加强,限制了部分高附加值产品进入美国市场,影响了中国相关产业的出口规模和利润空间。这种限制不仅阻碍了中国高端制造业的发展,也对整个出口结构带来了深刻变化,促使企业向创新和自主研发倾斜。 在全球层面,中美贸易战引起的出口下滑还影响到了国际贸易合作和全球供应链的稳定。

中国作为全球制造大国,其出口减少影响了许多依赖中国产品的国家和企业。同时,全球贸易保护主义的抬头也给多边贸易体制造成挑战,贸易壁垒增加,市场信心受挫,进一步遏制了国际贸易增长的动力。 面对挑战,中国积极调整出口策略,通过扩大内需和拓展多元化国际市场来缓冲对美出口的下降风险。“一带一路”倡议和区域全面经济伙伴关系协定等多边经济合作机制,为中国企业开辟了新的出口渠道,促进了与亚洲、非洲和欧洲的贸易往来。此外,数字经济和跨境电商的快速发展也为出口提供了新的动力,帮助企业突破传统贸易壁垒,实现产品和服务的全球化传播。 企业层面,上游供应链升级和产业链重构成为应对外部压力的关键路径。

许多出口企业加快技术创新,优化生产流程,提升产品附加值,寻求差异化竞争优势。与此同时,扩大研发投入和布局海外市场也成为企业长期发展的重要策略。通过增强自身核心竞争力,出口企业在贸易摩擦和市场波动中保持抗风险能力。 展望未来,中美贸易关系仍将充满变数。随着全球经济复苏和地缘政治环境的演变,两国有可能在合作与竞争之间寻找新的平衡。贸易战虽带来了短期冲击,但也促使双方重新审视产业链安全和关键技术自主性,推动产业升级和经济结构调整。

在这一过程中,中国需继续深化改革开放,完善营商环境,提升自身国际竞争力,积极参与全球治理,推动贸易自由化和便利化,促进中美贸易关系健康发展。 综上所述,中美贸易战显著加剧了疫情以来中国对美出口的下滑,背后涉及关税政策、供应链调整、市场需求变化和技术限制等多重因素。这一变化不仅深刻影响了两国经济结构,也对全球贸易生态系统造成挑战。中国通过政策调整、市场多元化和产业升级应对挑战,力求在复杂多变的国际环境中寻找新的发展机遇。未来,中美经贸关系的走向仍是全球关注的焦点,双方如何妥善处理分歧,实现共赢合作,将是决定全球经济稳定与增长的关键所在。