在科学研究的世界里,成功的数据和显著的发现总是备受关注,而无效结果却经常处于被忽视的边缘。所谓无效结果,指的是实验中没有观察到预期效应或假设未被证实的情况。尽管这样的结果看似‘失败’,但实际上对科学发展具有不可估量的重要性。研究者对无效结果的价值有着深刻的认识,然而,他们却常常面临无效结果难以发表的挑战。在当前的学术环境下,探讨为何无效结果难以发表以及如何改变这一现状,成为推动科学进步的重要话题。 科研过程中,无效结果的价值体现在多个方面。

首先,分享无效结果能够避免重复劳动,节省科研资源。科学研究常常需要大量时间和资金支持,其他研究团队若能获得前人的无效尝试信息,就能减少无谓的重复实验,将精力投入更具潜力的方向。其次,无效结果有助于校正科学认识,科学的发展是一个不断修正和完善的过程。公布无效数据有助于形成更全面、客观的科学图景,防止因发表偏倚而导致的研究误导。第三,无效结果在方法学改进中具有指导意义,帮助科学家识别实验设计中的不足,从而优化研究方法和实验流程。 然而,尽管无效结果的科学价值不可否认,它们在发表过程中却遇到了诸多阻碍。

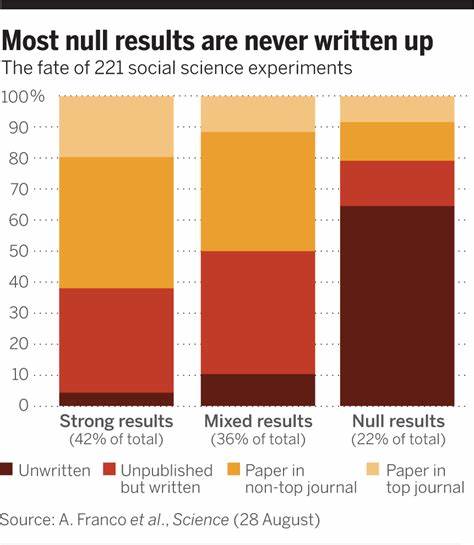

最直接的挑战是学术期刊的发表偏好。传统上,期刊更倾向于接受具有显著发现或突破的论文,而无效结果由于缺乏“新奇性”往往难以吸引编辑和审稿人的兴趣。这种“发表偏倚”不仅限制了无效结果的曝光,也间接影响了研究者的发表积极性。 此外,研究者自身也担心发表无效结果可能对其学术声誉产生负面影响。在激烈的学术竞争环境中,发表数量和研究成果的影响力往往直接关联到职业发展、经费申请和学术地位。研究者担忧无效结果被误解为“失败”,可能影响同行的评价,甚至带来职业风险。

这种心理压力使得许多科学家选择不公开无效数据,进一步加剧了信息的不对称。 此外,现行的科研评价体系也不利于无效结果的传播。目前,科研评价更多依赖于发表文章的数量、引用率及影响因子,这些指标未能体现无效研究的贡献。研究者若大量发表无效结果,可能被视为成果产出不足,难以获得奖励和晋升,这使得很多学者宁愿保留无效数据。 为了解决无效结果发表的难题,学术界和各大期刊开始尝试新的策略。一些期刊设立了专门接收无效结果和复制研究的版块,提供一个专门的平台鼓励科学家分享所有数据,无论结果如何。

这样的举措不仅帮助平衡发表偏倚,也增强了科研的透明度和可信度。此外,开放获取和预印本平台的兴起,为无效结果的传播提供了更多途径。研究者可以利用这些平台快速分享数据,加速科学交流和反馈。 科研机构和资助方也在转变观念,开始认可无效结果的重要性。例如,有些资助项目明确鼓励报告无效数据,作为科学严谨性和透明度的体现。学术评审标准也在逐步调整,以更加全面地评估学术贡献,而不仅仅局限于传统的发表指标。

这种系统性变革有望减轻研究者的心理负担,推动无效结果的正常发表。 此外,科研文化的改变同样关键。培养科学社区对无效结果的正确认识,强调科学探索的复杂性和多元性,能够改变以“成功为王”的单一价值观。科研培训中应加入对无效结果价值的教育,帮助年轻学者树立全面的科研观,勇于分享各种研究结果。在公开讨论和同行评议中,也应给予无效结果应有的尊重和重视。 从技术层面看,数据管理和共享平台的发展也极大促进了无效结果的传播。

科学家可以将实验数据上传至公共数据库,即使没有形成完整论文,也可以让其他研究者参考和利用这些信息。伴随着大数据和人工智能技术的进步,科学研究正朝着更加开放与协作的方向发展,无效结果的数据价值不断被发掘。 总而言之,无效结果不仅是科学研究中的不可或缺一环,更是推动科学进步的重要力量。研究者普遍认可无效结果的意义,但由于发表偏好、学术压力和评价体系等多重原因,导致无效结果难以在学术界获得足够的重视和发表机会。通过期刊政策的改革、科研评价标准的完善、科研文化的转变以及技术手段的支持,科学社区正在逐步打破无效结果发表的壁垒,实现科学成果的更加全面与透明的传播。唯有如此,科学才能更加健康和可持续地发展,真正造福人类社会的未来。

。