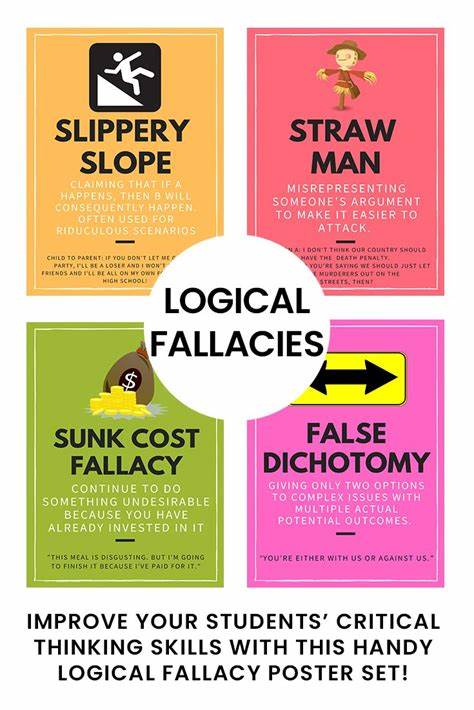

在现代社会,信息爆炸使得我们每天都要面对大量的观点和论断,如何辨别其中的真伪,避免被错误推理误导,成为提升个人思维质量的重要课题。逻辑谬误,就是那些看似合理但实际存在漏洞的推理方式。它们不仅影响着公众舆论,也影响着个体的决策。了解和掌握常见的逻辑谬误,可以帮助我们培养更加严谨的思维,避免掉入思维陷阱。本文将带你深入探讨几种广泛存在且常被忽视的逻辑谬误类型,以及如何有效识别和应对。逻辑谬误不仅仅是理论上的问题,更是我们日常交流、辩论与决策中的实际挑战。

首先,“真正的苏格兰人谬误”是一个非常典型的例子,它体现了定义循环和非可证伪性的思维误区。简单来说,当有人提出某类人的特征或行为应该具备某些绝对标准时,若对方举出反例,原论者却拒绝承认这些反例的真实性,转而将这些个体排除出该类群,这就是该谬误的表现。比如“没有真正的苏格兰人会喝这么差的啤酒”这一说法,面对反驳“我认识真正的苏格兰人正喝这样的啤酒”,论者却称其“那就不是真正的苏格兰人”,这种借助排除异己维护先入之见的方式,体现出思维的闭环和自我验证,缺乏公正的逻辑判断。再来谈谈“基因谬误”,它看似关注论者背景,却本质上是回避论点本身的真实性。这种谬误通过攻击提出观点者的身份、动机或出处,忽略了观点是否成立的客观依据。举例来说,“某某是某组织的负责人,他提出的观点肯定带有私利”被用来直接否定他的论证,但事实是,无论其身份如何,观点的真伪应依靠证据与逻辑本身来判断。

否则,这种以“人身攻击”取代理性辩论的方法,会陷入认知偏差,影响信息的公正评估。此外,“缺乏阐明谬误”则是现实中非常常见的推理漏洞,尤其在伪科学和流行迷信领域频繁出现。当某人试图解释一种难以理解的现象,却采用含糊其辞、模糊不清或自相矛盾的语言时,往往隐藏着逻辑的空洞。比如有人宣称“宇宙里的某种能量频率影响着我们的潜意识”,却无法具体阐述“能量频率”的含义和作用机制。这种表面上看似回答,实则无解的方式,让复杂概念无法被验证,影响理解的深度。优秀的思维应当体现出清晰的定义和实证分析,而不是用复杂词汇掩盖无知。

“因果简化谬误”是另一类广泛存在的问题。现实世界的现象往往错综复杂,单一的线性因果解释难以囊括多维因素。倘若人们过于轻率地将复杂结果归结为某个单一原因,忽视了其他潜在因素,就陷入了因果简化。例如,将某企业家的成功完全归因于其家庭背景,忽视了其个人努力、市场环境和机遇因素的作用。这种简化不仅削弱对现实的理解,也容易助长阴谋论思维,拒绝承认多样化的可能性和未知的复杂性。最后不可忽视的是“组合谬误”和“划分谬误”,它们是推理中的镜像问题。

组合谬误是指认为部分的特征必然反映整体的性质,比如说分子无意识,脑也必然无意识,这忽视了整体的涌现性质,即复杂系统中新特征的产生。而划分谬误则是反过来认为整体的特征必然适用于每个部分,这会忽略系统性质与个体性质之间的区别。比如将华尔街整体不诚信的形象直接套用到某个具体从业者,显然是不公平的推论。这两种谬误都阻碍了我们理解事物层次和系统复杂性,误导我们对部分与整体关系的判断。认知这些常见的谬误有助于优化个人的逻辑架构。现实生活中,无论是在政治讨论、商业决策还是日常沟通中,都充斥着各种逻辑错误。

培养识别谬误的能力,可以预防被莫须有的论点误导,增强自己表达观点的说服力。同时,也能促进思维的开放与批判,不轻易陷入极端或成见。提升逻辑素养的方法包括积极质疑信息源,深入分析论点内涵,避免盲目接受表面解释,培养对复杂原因的容忍度和理解能力。借助相关书籍和资料的学习,诸如“逻辑谬误大全”此类资源,能够系统性地梳理和理解各种错误推理。顺带一提,学习伪逻辑识别,不仅提升理性思考,也帮助改善沟通质量,促进社会思维环境的健康发展。在我们的生活中,理性的声音需要被更多关注。

逻辑误区犹如生活中的陷阱,阻碍我们走向真理或更深入的理解。通过不断学习辨析逻辑谬误,塑造批判性思维,我们可以构筑起钢铁般的知识防线,避免轻易被虚假观念带偏。逻辑谬误并不可怕,怕的是我们未曾察觉它们的存在。注重思辨和验证,是通往智慧的必经之路。因此,无论你是学生、职场人士,还是独立思考者,理解这些逻辑误区都是提升自我认知与沟通能力的重要步骤。拥抱理性,拒绝谬误,助力更美好的思想交流和社会发展。

。