在当今信息爆炸的时代,我们经常会遇到各种各样的诱人承诺和项目,一句“这不是骗局”似乎成了许多宣传的口头禅。然而,如何辨别何为真正的价值,何为掩盖真相的幌子,是每个人都需要思考的问题。所谓的“这不是骗局”,到底意味着什么?它背后隐藏的真相又是什么? 首先,要理解何谓骗局。骗局通常是指利用人们的信任、贪欲或无知,通过虚假的陈述或隐瞒重要信息,谋取不当利益的行为。一个项目或计划如果缺乏透明性,历史成绩无法验证,或者收益承诺不切实际,都可能蕴含着骗局的成分。因此,单单一句“这不是骗局”不足以证明其真实性,更需要深入考察其背后的逻辑和数据。

其次,“这不是骗局”的说法可能是一种心理战术。很多时候,当项目方面对质疑,第一反应便是否认,并极力强调自己的合法性与真实意图。这样的表态往往是在制造安全感,以吸引更多人参与。然而,仅凭口头保障无法替代实证材料。人们应当要求更多的证据,验证项目的可行性,比如第三方评估、公开的财务报表、官方监管机构的背书等。 再者,辨别是否骗局还需要关注项目的运作模式。

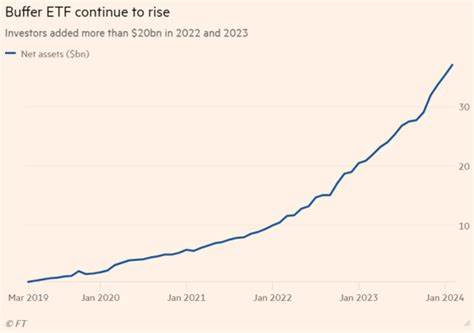

例如,一些项目通过快速拉人头来获得利润,采用典型的金字塔结构,其收益主要来自新参与者的投资,而非实际产品或服务的销售,往往是典型的传销或庞氏骗局。这样的项目在初期可能看上去盈利颇丰,但最终注定难以持续,普通参与者难免血本无归。了解项目的核心价值和商业逻辑,有助于识别潜在风险。 此外,互联网时代信息传播速度极快,也带来了许多真假难辨的消息。部分项目利用互联网平台发布虚假好评和数据,营造繁荣假象,吸引大众关注。在面对网络信息时,保持理性思考尤为重要。

建议多渠道核实信息,寻找专业机构和知名媒体的客观报道,避免盲目跟风。 理性投资和消费意识的培养同样关键。听信“这不是骗局”的说法,盲目投入往往带来损失。与其轻信口号,不如更多地掌握基本的财经知识和风险识别能力。通过学习金融基础、市场规律以及相关法律法规,可以提升辨识真假的能力,从而保护自身权益。 从法律层面来看,政府和监管机构也在不断加强对金融领域和商业项目的监督。

合规的项目会遵守相关法律法规,公开透明地运营。遇到项目宣称“这不是骗局”,同时又缺少监管资质或拒绝接受监管审查时,应提高警惕。用户可以咨询相关部门或寻求法律帮助,切勿轻易签署不透明的合同。 总结而言,面对“这不是骗局”的宣传语时,我们需要秉持怀疑和求证的态度。过度自信和轻信容易导致经济损失和心理伤害。理解骗局的特征和表现形式,关注项目的实际运作情况和监管情况,积极获取多方信息,是防范被骗的重要手段。

维护自身权益,应该成为每个人的必修课。在这个充满诱惑和风险的时代,理性、谨慎和智慧是我们最好的护盾。