地球上的深海海沟,尤其是深度超过六千米的弧后海沟,一直以来都被认为是极端环境中生命稀少甚至几乎不存在的区域。然而,最新的科学探险揭示了这些深渊深处正孕育着丰富且活跃的化能合成生命群落,彻底改变了我们对深海生态系统的认知。位于北太平洋的千岛-堪察加海沟与阿留申海沟,是此次发现的两大研究核心,科学家们利用最先进的载人潜水器“奋斗者号”在近一万一千米水深的极端环境中,发现了迄今为止人类所能观测到的最深、规模最广的化能合成生态系统,这些生态系统由管虫和双壳类软体动物主导,跨越超过两千五百公里的海沟底部。这一发现不仅为极限环境下生命的适应和演化提供了新视角,也对全球深海碳循环机制产生了深远影响。化能合成生命体不同于依赖阳光光合作用的生态系统,它们利用海底释放的化学物质,如富含硫化氢和甲烷的流体,通过微生物的化学能转换为生物能,形成了完整的生态链。在千岛-堪察加海沟的最深切口,科学家们发现了密集的锡伯格林管虫群落,这些管虫通过红色含血红蛋白的触手捕获和输送化学物质维系生命,同时栖息于富含黑色泥质的海底环境。

微生物群落利用甲烷和硫化氢进行代谢活动,为这些多样化的生物群体提供能量支持。氢硫化物和甲烷流体沿着断层和地壳裂缝自深层沉积物向上迁移,甲烷的来源则是微生物对沉积有机物的分解作用,这一过程在地质构造复杂的俯冲带沉积物中尤为活跃。通过稳定同位素分析,确认这里的甲烷主要通过微生物的碳酸盐还原途径生成,而非热力成因。沿着千岛-堪察加和阿留申海沟,科学家们记录了超过十余处类似的冷泉生态系统分布,这预示着这种生命形式极有可能在全球其他海沟也普遍存在。相比浅海和中深海的冷泉生态系统,海沟底的这些生命群落表现出更高的种类专一性和高密度的聚居现象,展现了极端环境中生命的顽强适应性。之前对于深海海沟生态能量来源的研究主要集中于表层有机质沉降和大型遗骸落体,而此次发现的化能合成生态群落显示,地质释放的化学能是极深海生态系统不可忽视的重要能量来源。

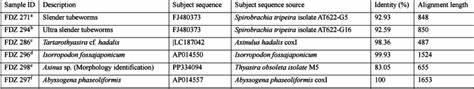

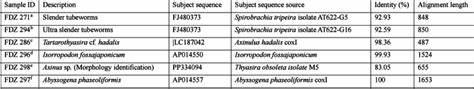

这不仅拓展了海沟生态系统的能量输入模型,也提出了深缝生物与表层生态系统联动的新思路。沉积物中观察到甲烷水合物的存在,揭示了深海沉积物中富集的有机碳通过微生物活性转化为甲烷储存形式,这为全球碳循环提供了新的视角。由于俯冲带的地质压力及沉积物阻隔,甲烷及其相关流体被封存于沉积物深层,随后通过断层通道释放至海底,支撑起独特的化能合成生命圈。在这样的深海极限环境下,生命依靠化学能自我维持,形成了稳定而丰富的生态系统结构。科学考察中同时采集了大量的生物样本和沉积物核心,以进行分子生物学及地球化学分析。通过线粒体基因(coxI)序列分析,确认了多个新种管虫与双壳类的遗传信息,丰富了对深海极端适应生物多样性的认识。

气体分析与水质化学数据表明,这些生态系统的化学支持物主要为微生物产生的甲烷及硫化氢,且水合物的形成受水温和压力条件严格控制,显示了稳定的化学环境为生命活动提供保障。此外,生态系统中其他种类如游动多毛类、海葵和底栖甲壳类动物的混居,指示着复杂的食物链和生物相互作用。这些发现对于理解海沟作为全球碳汇和温室气体调控角色具有重要意义,特别是在气候变化背景下,深入洞察极端环境中甲烷的生成与释放机制能够改善气候模型的准确性。未来的研究应聚焦于海沟生态系统的空间动态、微生物群落功能以及地质活动对生态系统的影响,探索其在全球海洋生态和地球系统中的位置和作用。总的来说,千岛-堪察加与阿留申海沟的化能合成生态系统不仅是深海生命力的象征,更是揭示地球深海碳循环复杂性的关键环节。这些极端环境中的生命形式提醒我们,地球的生命力远比我们想象的更为丰富和多样,其适应和演化的能力为未来深海科学探索提供了广阔的前景。

。