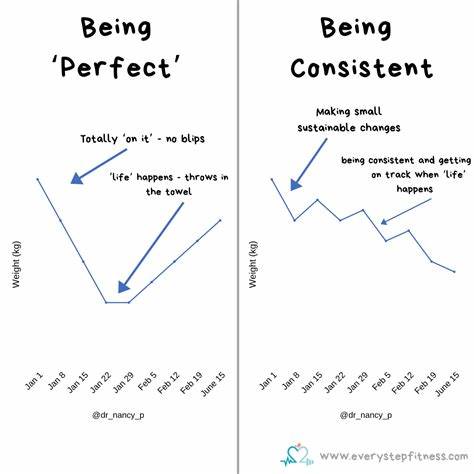

在现代软件开发行业中,代码一致性被广泛视为维护高质量代码库的基础之一。许多团队热衷于使用自动格式化工具和代码静态分析器,力求消灭所有细微的风格差异,从代码缩进到导入顺序,从命名规范到架构层次,都要求达到近乎完美的统一标准。然而,完美一致性真的如同我们习惯认为的那样,绝对是有益的吗?在探讨这个问题之前,我们先回顾一致性为何如此重要。首先,一致性似乎带来了代码的可读性和可维护性。统一的代码风格能够使开发者在浏览代码时减少认知负担,快速理解代码的结构和意图,特别是在团队协作和代码审查过程中,一致性使得讨论和修改更加高效和顺畅。其次,在大型系统开发中,架构统一保证了程序结构的合理性和模块间的清晰边界,避免了职责混淆和功能耦合,从而增强系统可扩展性和稳定性。

然而,过分追求完美一致性存在着隐含的风险和问题。作者Fredrik Bystam在其技术博客中提出了一个令人反思的话题——微妙的不一致是否可能对代码体验带来意想不到的积极影响?视觉上的差异性和结构上的灵活性可能成为提升代码辨识度和业务理解效率的“催化剂”。不一致带来的视觉差异性有助于大脑快速识别不同代码块的语义和用途。举例来说,当函数参数、局部变量和类字段拥有不同的颜色标示,程序员能够在无须深入阅读的情况下直观区分各类代码元素的角色,提升阅读流畅度和准确度。这一点与为阅读障碍者设计的特定字体理念不谋而合:增强字符间的视觉区分度可以显著减少阅读时的认知负担。这种“视觉不一致”是刻意营造的,有助于提升整体的可读性。

另一方面,架构层面的刻板一致性同样存在弊端。如果每一个模块都严格按照相同的、千篇一律的三层架构设计(如控制器-服务-存储库),开发者在面对繁杂的业务逻辑时,可能会被呆板的结构所掩盖,导致难以迅速理清核心差异和重点内容。相反,如果允许各模块根据自身业务复杂度灵活调整架构层数和文件结构,开发者能够从目录结构和文件数量中快速感知模块的复杂度和功能范畴,这对初次接触代码的同事来说,具备极大的认知提示作用。更进一步,不同程序员在代码风格上的细微差异,实际上可能成为联系他们思路和习惯的桥梁。在团队中,识别代码背后的作者,可以在阅读代码时自动调整心态和预期,减少误解和沟通成本。这种现象类似于在一个街区中,根据各家门前不同的汽车和装潢辨认住户,从而形成一种微妙的区域认同感。

诚然,格式化工具在规范代码风格方面确实发挥着不可替代的作用。合理的代码排版能够形成代码的“章节”,利用空行和缩进增强逻辑层次感,避免代码行过长而影响阅读体验,提升整体的代码整洁性和可读性。对于缺乏时间和精力关注代码风格的团队,自动格式化能够带来明显的质量提升和统一标准。与此同时,命名规范的重要性也不容忽视。如果一个项目中“存储库”一词代表明确职责,团队成员可以快速理解该模块的作用;而如果所有类均称为“服务”,则这一命名失去了指示功能,反而增加了认识上的模糊和障碍。完美一致性背后的理念源于追求极致的可预测性和控制力,但也容易陷入全面规训和机械抽象的陷阱,造成代码灵活性和表达力的丧失。

更糟糕的是,开发者可能会专注于维护规则表面的严谨,而忽视了代码真正的易读性和业务价值。如何权衡一致性与不一致性,是每个开发团队必须面对的挑战。开发者应当意识到统一标准并非唯一答案,适度的多样性和灵活性能够刺激创造力和思考,丰富代码表达的层次。设计自动化工具时,也应考虑允许一定的规则豁免和样式变通。理想的状态是坚持重要原则,警惕盲目遵循细枝末节,发掘代码中的“微不一致”带来的潜在价值。总结来看,完美一致性并非始终是至善标准。

视觉和结构上的适度差异能够帮助开发者更快识别代码特点,促进思维跳脱刻板模式。自动格式化和规范可以作为基础保障,但不应成为束缚创造力的枷锁。编写代码最终目的是服务于沟通和理解,任何规则都应围绕这一核心目标演进。业界需要对“最佳实践”保持审慎和反思,打破对一致性的迷信,以更开放包容的态度,打造适合自身团队和项目的灵活高效开发生态。唯有如此,软件开发才能持续焕发活力与创新力,迎接多变复杂的未来。