亚临界堆作为核能研究与教育的重要工具,历史悠久,自1942年芝加哥堆首次实现持续链式反应以来,便成为核科学领域的基石。普渡大学对其亚临界堆的改进,尤其是2023年底增加的大容量机械和电气测试平台,极大提升了其实验和科研价值。该测试平台容积达1.5×10^5立方厘米,明显优于国内同类设施,开辟了微电子元件中子与伽马辐射影响研究的新领域,同时也为材料测试和少量同位素生产提供了条件。普渡亚临界堆的设计精选低活化材料,诸如铝和低钴合金钢,有效控制长期放射性废物的生成,保证科学测试的环保安全。 针对测试平台及整个堆体的中子通量测量,团队采用了镀金的Au-197及In-115金属箔活化法,并辅以镉覆盖箔实现热中子与快中子的分类。实验表明,测试平台内总中子通量接近9.5×10^3 n/cm²·s,热中子通量约为6.5×10^3 n/cm²·s,具备中等强度的辐射环境,适合商业级微电子器件的辐射耐受性评估。

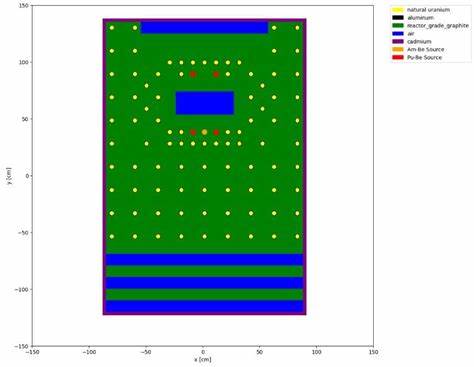

为更准确分析辐射场能量结构,研究团队利用国际认可的ASTM E262标准对中子截面和活化数据进行了严格校正,再结合高纯锗探测器对活化箔的伽马发射进行精密测量。实验数据同时用于验证两大蒙特卡洛仿真工具OpenMC和MCNP的建模准确性,实现理论与实验的良好对应。 蒙特卡洛方法以其卓越的几何与材料精确描述能力,被广泛用于核反应堆物理仿真。普渡团队构建了包含90个含铀燃料的石墨复合模块和247个纯石墨模块的三维详细几何模型,涵盖AmBe与PuBe中子源的动态物理特性。比较显示MCNP模型在高通量区域模拟更贴近实验结果,OpenMC则因源项处理方式略有偏差。该分析不仅揭示了模拟软件的优势和不足,也为核工程师选择计算工具提供了实践参考。

普渡亚临界堆测试平台开发的另一个关键优势是为大数据和机器学习应用提供了基础。通过一致性良好的中子通量数据集,研究人员可使用先进算法优化中子场模型、预测材料性能退化及微电子器件失效模式,推动核技术智能化演进。同时,作为核能教育资源,该堆为师生提供了宝贵的实操平台,有效桥接理论与实验,深化核辐射物理的理解和应用能力。 此装置还具备有限同位素生产潜力,适合开展低活性核技术实验和研究。这不仅促进教育范围的深化,也为医疗、工业及国防领域带来潜在的核材料制备解决方案。尤其是在监管严格的核环境中,亚临界状态大大降低了安全风险,是进行相关探索的理想选择。

测量过程中,团队对中子能谱及空间分布差异进行了深入探讨,发现堆内不同位置的中子能量分布存在较大差异,尤其是靠近AmBe中子源区域的快中子成分显著增加。这一发现要求在辐射实验设计时必须精细控制材料位置和规格,否则可能导致测试结果偏差。镉覆盖活化箔的运用,有效区分了热中子和快中子的贡献,确保了流量计算的准确性。这些精准测量为未来亚临界堆复杂实验设计奠定了数据基础。 此外,普渡团队还尝试了堆外伽马测量,尽管伽马谱的详细分析尚需进一步完善,这一探索为后续的伽马辐射场测量及辐射防护研究提供了方向。未来,结合定向伽马探测和滤波技术,将进一步揭示复杂辐射环境对测试材料和设备的影响机制。

普渡大学改进型亚临界堆的实验与模拟工作表明,亚临界堆不再仅仅是教学演示设备,而是具备广泛科研与工业应用价值的现代核科学平台。通过精准的中子通量数据与高保真仿真模型,科研人员能够系统研究辐射对材料微观结构的影响,优化核电子学器件的设计与防护,同时支持核安全和核监管技术的发展。所开发的数据集不仅支持深度学习等人工智能技术,还进一步提升了核能系统的智能化管理水平。 综上,普渡大学亚临界堆的改进为核科学带来了创新的研究平台,以其大容量测试空间和精确中子谱测量优势,推动核技术向更广泛方向发展。未来的工作可聚焦于伽马辐射的量化测量、加速装置寿命实验及基于人工智能的辐射环境建模,加强亚临界堆在核材料工程及微电子防护等多学科交叉领域的应用深度。普渡改进型亚临界堆已然站在核研究技术前沿,展现出无限的发展潜力和科研价值。

。