在当今科学研究环境中,发表成果是学者职业发展的重要指标。然而,在众多发表的研究成果中,有效的阳性结果常常占据主导地位,而无效结果(也称为“零结果”或“负结果”)往往被忽视甚至遗忘。无论是新药物试验未能显著改善病情,还是实验假设未被证实,这些无效结果都有助于完善科学知识体系,避免重复资源浪费。然而,研究者们虽然普遍认可无效结果的价值,但在实际操作中却面临着发表难题。文章基于近期科学家调查数据,分析了学界对无效结果的认知差异、发表障碍及其背后的深层次原因。无效结果的重要性首先体现在推进科学的自我纠错机制。

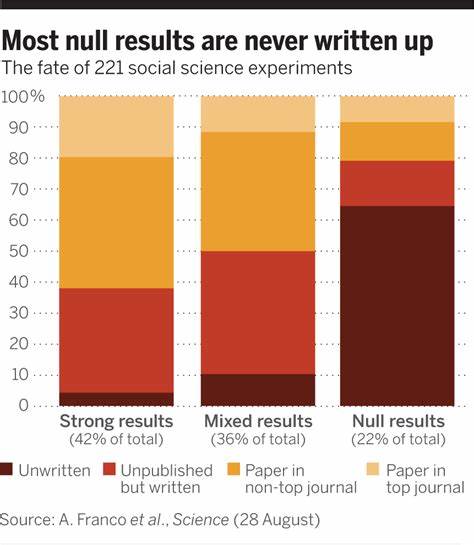

科研是一种不断假设、验证和修正的过程。无效结果通过提示某些假设或模型不成立,帮助研究者避免在错误方向上无谓投入,提升整体科研效率。其意义不仅限于单一实验,而是对整个学科发展起到指引作用,促进理论的完善和方法的改进。此外,无效结果有助于构建全面、真实的学术文献库,减少发表偏倚(publication bias)。发表偏倚指的是 жур有限于成功且具显著统计学意义的研究,导致文献无法反映真实的科研全貌。这种偏倚不仅误导科学社区,还可能影响政策制定和临床实践,带来严重后果。

对于积极拥抱开放科学理念的研究者而言,共享无效数据是推动科研透明度和可重复性的重要举措。尽管无效结果具备诸多优势,但在发表过程中却遭遇诸多困境。调查显示,研究人员最担忧的因素之一是声誉风险。发表无效结果可能被同行误解为研究能力不足或实验设计有缺陷,这对科研人员的职业发展构成隐形压力。此外,传统学术期刊及其编辑政策普遍偏好具有创新性与显著性的研究成果,对无效结果的接受度较低。许多高影响力期刊视无效结果为“缺乏突破性”,导致相关稿件频频被拒。

发表渠道的缺乏进一步加剧了这一困境。虽然近年来出现了专门接受无效结果和重复性研究的期刊,但其数量有限,影响力和学术认可度尚有待提升。资金机构和学术评价体系对发表成果的定量考核,也使研究者优先追求高影响力文章,忽视无效结果的价值。要扭转这一局面,需要多方面的共同努力。首先,科研机构和资助方应调整评价标准,将无效结果纳入科研成果考核范围,推动科研工作透明化。鼓励科研人员公开分享所有实验数据和结果,营造良好学术氛围。

其次,学术期刊应改革编辑政策,增加无效和重复性研究的接受比例。设立专刊或栏目,提高无效结果的可见度和学界影响力。第三,科研人员自身应强化数据共享意识和责任感,主动撰写符合规范的无效结果报告,为学科积累扎实的基础信息。信息技术的进步也为无效结果的传播提供契机。在线预印本平台、开放数据仓库和科研社交网络正在改变传统发表模式,使无效结果更易被获取和交流。随着开放科学理念的普及,这些新兴工具将助力构建更加公平、多元的学术生态。

此外,教育培训机构应加强科研伦理和开放科学的教学,引导未来科学家理解无效结果的价值,掌握如何准确撰写和传播这些研究成果。通过提升学术社区对无效结果的认知与尊重,将推动科学研究朝更加务实和包容的方向发展。总结而言,虽然无效结果在科学进步中扮演着不可或缺的角色,但其发表困境依然显著。解决这一问题需要科研制度、出版环境和学术文化的综合变革。只有在减少发表偏倚、提升科研透明度的基础上,科学才能真正实现自我纠错和稳步发展。研究者、机构和出版方共同努力,才能让无效结果从科学研究的“灰色地带”走向应有的重要地位,推动学术界迈向更加开放、公正和高效的未来。

。