随着信息技术的迅速发展,编程已经成为许多人日常生活和职业工作中不可或缺的一部分。编程不仅是解决问题的工具,更被许多人视为富有创造性的艺术表现形式。毕竟,软件工程师通过编写代码设计新功能,解决复杂问题,似乎正是在不断展现他们的创造力。然而,深入观察却发现,编程这一实践在某种程度上可能会削弱甚至抑制人的创造力。为什么会出现这种看似矛盾的现象?编码到底如何影响创造性思维?本文将带您剖析这一复杂又有趣的课题。许多非程序员甚至技术专家都对软件工程师的创造力抱有高度评价,因为他们能够提出新颖的解决方案来应对现实难题。

实际上,这种创造力主要体现在对问题的分析能力、设计架构、调试思路以及创新算法等技术层面。可是,编码的本质以及对代码质量的严格要求,反过来却在很大程度上限制了程序员的想象空间,迫使他们采取一种更加严谨、刻板的思维模式。编写高质量代码的首要原则之一是清晰和准确。比如,为了让代码易于阅读和维护,变量、函数、类的命名必须直观且一致。你很难给一个表示“用户年龄”的变量取名为“岁月印记”或“生命年轮”,而更可能的命名是“user_age”或者类似表达。刻意追求代码可读性,正是为了降低理解成本,避免误解,但这却牺牲了语言的趣味性和创造性的发挥。

程序开发过程中,一个反复出现的挑战便是给项目、模块或函数命名。创意性的名称虽然能引发联想和灵感,但往往被视为不专业或者有碍沟通。程序员们被鼓励遵循命名规范,使用明确描述性的词汇,避免含糊和抽象的表达。久而久之,这种规范化的习惯可能让程序员的大脑逐渐远离自由联想,更倾向于刻板、规则化的表达方式。代码行数的控制同样体现了对“简洁”和“高效”的执着追求。在开发过程中,功能再多、代码越长都被视为负面因素。

优质代码通常追求在最小的代码量里实现最大的功能,这种压缩思维促使程序员不得不舍弃冗余甚至个性化的表达。随之而来的是一种“少即是多”的折中,创造力被浓缩为问题解决的技术效率,而非丰富多彩的艺术性呈现。此外,遵循统一的代码风格、设计模式和架构原则是行业内通用的做法,也是促进团队协作和代码维护的关键因素。个人化风格在这里往往不被提倡。若某人试图在同一项目中混合多种编程范式,虽然可能展示其灵活的思维和创造性,但却不可避免地增加了代码阅读者的认知负担,不利于整体项目的稳定和持续发展。所有这些程序员在编码过程中必须面对的规则和限制,都在一定程度上架构了他们的思维模式。

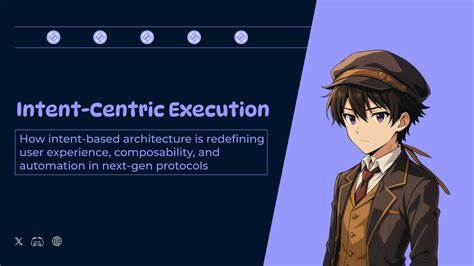

长时间的实践让他们在创造力表现上与一般艺术家或设计师有所不同。他们的创造力更多地体现在逻辑结构的创新、复杂问题的拆解和优雅算法的设计,而非语言风格、命名趣味或语义多义性等方面。另一方面,编程并非完全抹杀创造力。相反,在问题解决和系统设计层面,编程需要极强的创造性思考。程序员在设计软件架构时,需要跳出常规束缚寻找新的方案,或者在调试复杂错误时,需要想出意想不到的解决方法。此外,随着低代码、无代码平台的发展,程序设计也逐渐向更多非专业人士开放,这使得创造力的表现形式更加多元,甚至回归到直接的视觉和体验设计层面。

从这个角度来看,编程是一个复杂的平衡过程,一方面要遵守严格规则保证产品质量和用户体验,另一方面也需要灵活创新解决新问题,为软件注入更多价值。如何让程序员在遵守规范的基础上发挥创造力,已经成为技术管理和教育领域的重要议题。具体策略包括鼓励多样化的思维训练、定期进行创意命名挑战、开发开放性的编码项目等,帮助程序员在技术实力增长的同时,保持灵活和富有想象力的头脑。编程使人变得“少创造力”的观点,实际上反映了技术与艺术之间的矛盾与融合。严格的代码约束虽然限制了语言的自由表达,却为问题解决提供了清晰、严密的框架。程序员的创造力往往转向思维方法和解决方案,而非表面语言的花样繁多。

理解和接受这一点,有助于从更广阔的视角审视软件开发工作,让程序员既能成为优秀的工程师,也能保持内心的创新火花。总的来说,编程是否消磨人的创造力,并非单一结论。它在一定程度上塑造了程序员的思维方式,鼓励他们走向结构化和系统化的思考。而通过合理的学习和实践,完全可以在编码严谨性和创造力之间找到个人的平衡点,创造出精彩而富有生命力的数字作品。