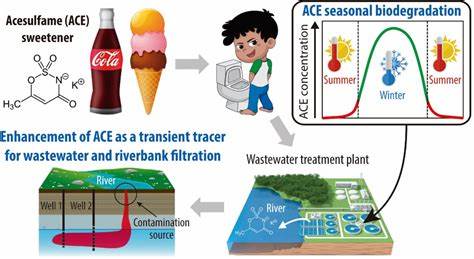

随着人工甜味剂在食品和饮料行业的广泛应用,其在日常生活中的排放量呈现快速增长趋势。人工甜味剂作为一类合成化合物,常常不易被传统污水处理工艺完全降解,因此在污水处理厂中积累并最终进入自然水体,带来了潜在的环境隐患。本文将探讨人工甜味剂在污水处理厂中的存在形态、降解难点及其对生态环境的影响,同时综述目前国内外先进的污水处理技术,助力提升污水处理效率,实现水资源的可持续利用。人工甜味剂主要包括阿斯巴甜、三氯蔗糖、安赛蜜钾、糖精等多种品种,这些物质因其甜度高、热量低而被广泛应用于食品加工中。随着人们健康意识的提升,人工甜味剂的消费量持续增长,相应地,它们通过人类排泄进入城市污水系统。研究表明,人工甜味剂具有较高的水溶性和化学稳定性,因此在污水处理过程中难以被微生物完全降解,导致它们在排放后的水体中残留时间较长。

传统的活性污泥法、生物膜法等生物处理技术对人工甜味剂的去除率表现有限,部分人工甜味剂甚至被认为是持久性有机污染物。人工甜味剂在水环境中的累积可能影响水生态系统健康。例如,某些甜味剂对微生物群落具有抑制作用,影响污水处理活性;此外,它们可能通过食物链传递,对水生生物的生理功能产生干扰,最终影响生态系统的平衡。分子结构上的稳定性使得常规污水处理难以实现有效的去除。目前,研究者们正积极寻找针对人工甜味剂的高效降解技术。一些先进的氧化技术,如臭氧氧化、高级氧化过程(AOPs)在降解人工甜味剂方面表现出较高的效率。

这些技术通过生成强氧化自由基,促进复杂有机分子的断裂,显著提升人工甜味剂的降解率。此外,膜技术例如纳滤、反渗透等过滤方法也能有效截留人工甜味剂,但运维成本较高。生物电化学处理技术近年来也备受关注,利用微生物电极降解难降解污染物,有望实现人工甜味剂的高效降解和资源回收。污水处理厂在应对人工甜味剂污染时,需综合考虑经济性和处理效率。联合使用生化反应与高级氧化工艺,构建多级处理体系,可以提升整体去除率和系统稳定性。例如先通过活性污泥系统降解大部分有机物,再通过臭氧或紫外光催化进行深度氧化,达到人工甜味剂的高效降解。

针对不同类型的人工甜味剂,还需要进行精准监测和评估,以灵活调整处理工艺。环境监测技术的发展对人工甜味剂的检测与风险评估起到了重要支撑作用。高效液相色谱-质谱联用技术(HPLC-MS/MS)能够实现对低浓度人工甜味剂的准确定量,为处理工艺优化提供数据依据。探究不同水环境中人工甜味剂的迁移转化规律,有助于预测其环境风险和潜在危害,推动科学制定相关排放标准和管理政策。此外,公众的环保意识提升和相关法规的完善有助于减少人工甜味剂在源头的排放。企业和消费者应意识到合理使用人工甜味剂的重要性,鼓励开发和采用环保型替代品,减少对水环境的负担。

综上所述,人工甜味剂作为新兴的水环境污染物,已经成为污水处理和环境保护领域必须重视的问题。未来需加强技术研发与应用,推动污水处理厂向更加高效、智能化方向发展。同时,加强多部门协作,完善法规和标准体系,开展公众科普教育,形成全社会共同参与的良好氛围。通过多管齐下的措施,保障水环境安全,实现生态文明建设的绿色目标。