随着人工智能技术的飞速发展,越来越多的企业和组织寄希望于AI来提升生产力,以获得竞争优势。然而,现实情况表明,人工智能虽然在某些领域展现出强大的能力,但单靠AI无法彻底解决生产力的核心难题。本文将详细剖析人工智能在生产力提升中的作用与限制,并阐述为何综合利用多种策略和人机协作才是破解生产力难题的关键。 首先,人工智能能够在重复性、机械化的任务中显著提高效率。自动化工作流和智能数据分析使得许多繁琐低效的任务得以简化,例如数据处理、客户服务的初级响应及制造业中的机器人操作。这些技术应用能够削减错误率,缩短工作周期,减轻员工负担,并为企业带来直观的经济效益。

然而,这仅是生产力提升的一部分,远不能覆盖生产力所涉及的复杂元素。 生产力不仅仅关乎完成任务的速度,更关乎创新能力、员工技能、组织协同与管理效率。人工智能系统通常依赖于大量历史数据进行训练和决策,因而在面对新问题和动态变化时存在适应性不足的问题。生产环境往往充满不确定性和多变因素,例如市场需求波动、政策调整、客户偏好的变迁,这些都要求灵活的战略调整和人类创造性思维的介入。 此外,AI系统在理解复杂的人类情感、社会互动以及组织文化方面仍然存在明显不足。生产力的提升不仅需要机械性的任务完成,更需要有效的团队协作、沟通和管理技能,这些软技能往往是AI难以取代的。

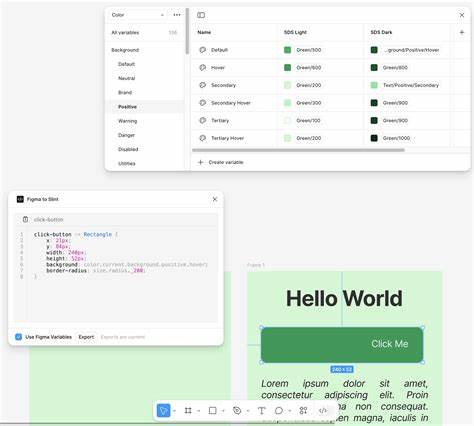

员工的积极性、心理健康、激励机制等因素对整体生产效率的影响举足轻重,而这些涉及深层次人文关怀和管理科学的范畴,依赖于人类管理者的智慧和经验。 技术整合方面也存在挑战。虽然AI工具可以独立执行特定功能,但企业内部多样的信息系统、业务流程往往存在较高的复杂性。将AI技术与现有系统深度融合需要跨部门协作和专业技术支持,并避免因技术孤岛导致的资源浪费和数据割裂。真正意义上的生产力提升,需要整体流程的优化和协调,而不只是片段的自动化。 另外,数据质量和隐私安全是AI应用中不可忽视的问题。

数据驱动的AI模型依赖高质量、全面的数据支撑,数据缺失、偏差或噪声将直接影响AI的决策效果。与此同时,随着数据收集的扩大,隐私保护和合规风险随之增加,违规风险可能导致企业陷入法律困境,进而影响生产力和企业声誉。 在员工心理和社会影响层面,过度依赖人工智能可能引发员工对未来职位稳定性的担忧,甚至带来抵触情绪,从而削弱工作积极性。企业在推行AI技术时,必须兼顾员工的培训与心理辅导,确保技术的引入是赋能而非替代,促进人与机器的和谐共处。 因此,破解生产力难题需要的不仅仅是单一技术的突破,而是系统性的方法,融合人工智能与人类智慧。管理者应将AI视为提升辅助工具,结合员工培训、组织流程改进、企业文化建设和创新激励机制,形成合力推动生产效率的持续增长。

创新型领导力和灵活的策略调整同样至关重要,以适应快速变化的商业环境和技术生态。 新兴技术如人工智能确实为生产力优化提供了前所未有的工具和思路,但它们的价值最终取决于如何被有效整合到企业战略和日常运营中。生产力的提升是一项复杂工程,需要技术、人力、管理和文化多方面的协同推动。只有在这些因素有机结合下,人工智能才能发挥真正的助推作用,带来稳健的生产力增长。 未来,随着AI技术的不断完善及计算能力的提升,其在复杂任务处理、智能决策辅助方面的功能将更加强大。然而,企业和社会依然不可忽视人类的创造力、复杂判断和同理心在生产力提升中的核心地位。

通过构建以人为本的智能生态体系,实现人工智能与人类能力的最佳互补,才是解决生产力难题的根本路径。 综上所述,人工智能作为一种重要生产力工具,具有显著的优势,但无法单独破解生产力的复杂难题。解锁生产力的真正潜能,需要兼顾技术创新与人文管理,推动企业文化变革和流程优化,实现科技与人的全面融合。只有这样,才能在新时代的竞争中实现可持续的生产力飞跃,助力企业迈向更加卓越的未来。