地球上最深的海洋区域——哈达尔海沟,长期以来因其极端的深度和恶劣的环境条件而鲜为人知,然而最新的科学发现正逐渐改变人们对这一深渊区域生态系统的理解。近日,科学家通过对西北太平洋库页-堪察加海沟及西阿留申海沟的深入考察,揭示了繁盛的化能合成生命群落,刷新了人类对深海生命极限的认知。这些群落不仅是地球上已知最深的化能合成生态系统,而且其广泛分布和生物多样性展现出极端环境下生命的适应能力和生态复杂性。 化能合成生态系统指的是依靠无机化学反应提供能量支持生命活动的生态体系,尤其在光照无法到达的深海环境中占据重要地位。这些生态系统主要依赖于海底释放的富含甲烷和硫化氢的流体,驱动微生物将无机物转化为有机物,进而支持特化的无脊椎动物群落如肢肠类多毛虫和双壳类软体动物。在本次考察中,通过乘坐满载先进设备的载人潜水器“奋斗者号”深入海底近1.1万米,人类首次系统发现了这一带延绵约2500公里的海底寒冷渗漏(cold seep)生态带,分布水深范围从5800米延伸至超过9500米。

此次发现的化能生态群落主要由管状肢肠类多毛虫和多种双壳类软体动物主导。科学家观察到,这些生物紧密分布在地质构造断层附近,通过吸收富含甲烷和硫化氢的海底排放流体获取营养。生态系统的基础微生物主要通过微生物还原二氧化碳生成甲烷的过程维持生命活动,研究团队借助碳、氢同位素分析证实了这一微生物甲烷的起源。微生物和无脊椎动物的共生合作,构筑起海沟中独特的生命网络,令这些极端深度区域生态系统得以繁荣昌盛。 库页-堪察加海沟与西阿留申海沟位于北太平洋边缘,形成于太平洋板块与北美板块交界的强烈构造活动带。这些海沟下沉最深达9500多米,地质活动频繁,伴随着板块俯冲、地震与火山活动的交互影响,为深海生态系统注入丰富的物质和能量供给。

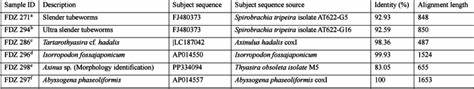

海沟独特的地貌形态形成天然的有机物陷阱,使表层生产力丰富产生的有机质大量沉积于此,在缺氧环境下发酵分解释放甲烷,进而形成丰富的化能合成生境。 通过高清摄像设备与样品采集器,研究团队大规模采集与分析了生物样本及沉积物,以多角度判定这些生命体的多样性及生态结构。分析显示,肢肠类多毛虫种群密度达每平方米近6000只,双壳类近300只,为全球已知最密集的深海寒冷渗漏群落。显著的是,不同海沟间生物组成存在差异,如库页-堪察加海沟多以肢肠类占优,而西阿留申海沟及邻近过渡区则以双壳类为主,同时伴有多样的附着类多毛虫、腹足类软体动物和杂食海洋无脊椎动物。 化学分析聚焦于沉积物孔隙水中的甲烷、硫化物、硫酸盐及碳酸钙同位素比率,评估物质循环过程。甲烷稳定同位素特征符合微生物还原二氧化碳生成的甲烷生物路径,表明有机质深埋分解与微生物活动是甲烷的主要来源。

沉积物中发现六水冰碳酸盐矿物(伊卡石),反映甲烷氧化及碳酸盐沉淀的地球化学过程。温度与压力条件支撑甲烷以水合物形式存在于沉积物中,提升了渗漏流体的稳定性与生态系统能量供应持续性。 地质模型揭示,哈达尔海沟内的寒冷渗漏形成机制与浅水区有所不同。板块俯冲带引起的弯曲相关断层为流体通道,深层微生物产甲烷的流体沿断层向上传输,最终渗出海底形成渗漏。海沟底部的独特地形作用进一步利于有机质和流体的积累,成为生命活动的沃土。与先前认为深海生物主要依赖下沉颗粒有机质不同,化能合成为海沟底部生态系统提供了额外而持续的能源,拓展了对极端环境下生命源的理解。

这一发现不仅丰富了海洋生物学和生态学知识,更深刻影响了对全球碳循环的认知。化能合成系统释放和消耗的甲烷影响大气甲烷浓度变化,是全球变暖的重要因素。渗漏区形成的甲烷水合物与地下甲烷库长期储存碳元素,有助于研究碳元素的地质封存与释放过程。此外,系综多样的深海生物也为生态系统服务与潜在生物资源探索提供了新契机。 未来的研究方向包括对其他海沟系统中化能生态的普遍性调查,进一步解析微生物及无脊椎动物的生理适应机制,和深入评估海底甲烷水合物在地球气候调控中的作用。联合多学科技术与长期观测,有助于全面揭示深海极端生态系统的动态变化及其环境响应。

综上所述,最深海沟的化能合成生命群落以其浩瀚分布与生态繁荣,生动展现了生命在极限环境下的顽强与创新。它们不仅冲击了人类对海洋深处生命极限的认知边界,也为全球生态与碳循环研究打开全新视野。未来,持续的科学探索将不断揭示这些深渊生物群落的奥秘,为人类理解地球生命系统的多样性与韧性贡献宝贵洞见。