在人类社会数百年的历史中,工作的价值常常被定义为其所携带的社会身份和经济地位。过去,拥有一份稳定且被社会普遍认可的白领工作,不仅意味着经济收入的保障,更是身份和成功的象征。父母常以子女进入法律、金融或科技领域为荣,而那些从事技术工种或蓝领工作的群体却往往被无形中贴上了“低阶层”的标签。然而,随着人工智能技术的迅猛发展,以往被视为高端、智力密集型的知识工作正被自动化工具迅速取代,曾经的职场阶梯正在被深刻颠覆。 人工智能的进步带来了工作自动化的浪潮。从撰写营销广告文案到数据分析,从基础法律文件的起草到客户服务的智能对话,许多传统认定为“思考型”岗位的工作正在被算法和机器学习系统高效完成。

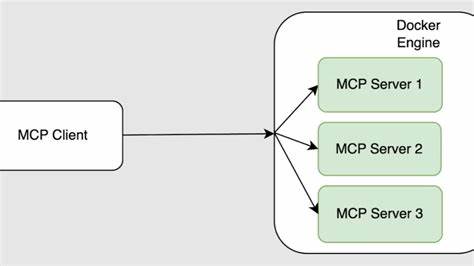

一家公司或部门无需庞大的人力团队,只需一套先进的AI工具即可完成过去多人协作的任务。这原本是技术进步应当带来的红利,却导致了大量知识工作者失业或被迫重新定位自身。 这一现象带来的直接后果是就业市场的结构性变化。传统优质的白领岗位减少,而不得不另谋生路的前职场精英开始关注技工、服务业等被忽视的行业。与此同时,随着众多劳动者流向市场底层,具有实操技能且不易被自动化技术取代的蓝领工人需求激增。电工、管道工、维修技师及技术型农业劳动者等职业,不仅薪资开始提升,甚至获得了远超许多白领工作的职业安全感和经济回报。

曾经,在许多社会中,蓝领职业被视为“不得已”的选择。然而如今,这种偏见正在迅速瓦解。市场经济以稀缺资源价值论为核心,而能够亲自操作、维护和创新实体设备的技术人才成为无法轻易替代的核心资产。这种转变不仅影响经济收入的分配,更在社会阶层和文化认同层面引发巨大冲击。人们开始反思过去“脑力劳动高于体力劳动”的职场观念,直面一个更加多元化且实际的就业现实。 这种变化带来最复杂的挑战,是关于个人身份和自我价值的重塑。

多年通过学历、职称构建起的社会认同感和自我价值,一夜之间可能面临崩塌。例如,某个曾经是公司中层管理者的人士,失去职位后发现,自己并不具备适合新经济结构的技能,甚至连曾经的优越感都逐渐消退。这种心理落差正成为现代社会普遍面临的困境之一。 对比历史,从中世纪黑死病导致欧洲农奴短缺,劳动力重新获得议价权,到现代蓝领人才短缺与知识劳动者被替代的现象,其本质都是劳动力市场的供需极端变动。那时的农奴凭借稀缺性获得了以往不曾有过的自由和财富,如今的技工也正在迎来类似的社会地位跃升。 然而,问题并不仅仅在于经济收入的变化。

传统的社会阶层固化体现在教育、职业、居住环境及社交圈层等方面。随着就业形态的剧变,原本依托“高学历、高职位”获得的中产阶级生活方式正面临瓦解。新一代劳动者不得不探索新的身份认同和生活方式。 这种身份转换对于家庭和社会文化传统也带来了影响。许多被教育为“必读名校、必争好工作的精英家庭”,开始质疑过去的成功观是否仍然适用。孩子从事实用技工却收入优渥,亲友反过来羡慕蓝领职业的稳定和高薪,经典的“职业匹配”理念遭遇挑战。

同时,潜在的社会阶层鸿沟可能也因新旧价值观的冲突而加大。 另一个值得关注的问题是,技工、蓝领职业的性别与种族构成问题。传统上,这些岗位多由男性把控,存在一定的门槛和文化壁垒。如今,随着职业转型浪潮的推进,如何打造一个更加包容、多元且公平的技工培训及就业环境成为社会必须面对的课题。这不仅有助于缓解劳动力不足,也有利于技术进步带来的社会福祉平衡。 而对仍坚守知识型职业的人来说,快速适应能力和终身学习成为生存关键。

技术变革带来职业的快速迭代,消费者和市场需求更加多元,固守旧模式意味着被迅速淘汰。具备跨领域能力、数字素养和创新思维的人才,将更有可能在未来劳动力市场中占据优势地位。 经济学家和职场专家均认为,这场就业结构的变革不会缓慢发生,而是呈现出“雪崩式”趋势。过去十年零售、媒体、制造业的坍塌均为前车之鉴,人工智能时代的到来更进一步加速了这种颠覆。人们没有过多时间进行平稳的适应和调整,越早意识并行动的人,越早抢占新兴领域的资源和机会。 社会对工作的认知体系也需相应调整。

若继续仅以“行业、职称”作为衡量一个人价值的唯一尺度,将无法反映新时代的多样化和现实。人们开始提倡“以能力、技能和贡献为核心”的评价体系,重新认识各类职业的意义和尊严。国企和私企也应加大对技能培训、职业转型支持的投入,帮助劳动者顺利过渡。 总而言之,曾经“用工作来给人留下深刻印象”的时代已经结束。未来,工作的社会价值将不再依赖于它的社会地位象征,而是基于个人的适应能力、技能多样性和实际贡献来定义。这个变革不只是一场经济变局,更是一场关于身份、安全感和人生意义的深刻社会实验。

拒绝变化、坚持旧秩序只会被时代所淘汰,拥抱多元、灵活和终身学习才是迈向未来的必由之路。社会、企业和个人都需要在这场史无前例的变革中寻找新的定位与归属。