随着创业浪潮的兴起,中国乃至全球涌现出大量初创企业。这些公司通常经历了从创意孵化、产品开发到市场推广的艰辛历程。然而,现实中不少创业公司因资金链断裂、市场竞争激烈、用户规模不足等原因不得不宣布关闭。当一款产品即将被关闭时,创业者会面临一个难题:是否应该将产品代码开源,让社区接盘或赋予代码新的生命?这一问题成为很多创业者和技术从业者热议的焦点。 首先,开源到底意味着什么?简言之,将代码托管在公共平台如GitHub上,允许任何人查阅、复制、修改甚至重新发布。在创业公司关闭阶段,开源是一种让代码“存活”下去的方式,给用户、开发者和可能的接盘者带来潜在价值。

很多创业者认为开源是一种回馈社区的善举,也可能孕育新的协作机会和商业模式。 开源能够带来的好处不可忽视。对于原本依赖该产品的用户来说,开源意味着他们可以继续使用或维护产品,甚至在社区支持下进行二次开发。部分开发者可能会从中获得灵感,推动新的创新。开源还能够提升创业者及其团队的口碑和技术影响力,为个人职业发展增添宝贵经验。同时,开放代码使得潜在新投资者、合作者乃至买家有机会评估产品,或促成收购谈判。

除此之外,开源产品的透明度更高,有助于发现并修复安全漏洞,增加系统的可靠性与安全性。 然而,开源并非没有风险与挑战。技术层面来说,代码可能含有未彻底清理的敏感信息,比如API密钥、用户数据或第三方版权内容,直接开源存在泄露风险及法律纠纷。法律层面,代码版权归属复杂,尤其是涉及股东、投资机构时,创业者需要获得相关方许可方可合法开源,否则可能引发知识产权纠纷。 此外,虽然开源代码向公众开放,但产品停止运营,创业团队也往往无法持续维护。安全漏洞暴露后无人修复,会给现有用户带来危机。

代码一旦公开,难以完全避免他人基于代码演化出的不同分支,若管理不善甚至可能出现代码生态分裂、口碑混乱。创业者个人情感上也可能难以割舍“心血结晶”,开源意味着放弃对产品的掌控和责任感。 从实践角度来看,决定开源前应当做好充分准备。首先,彻底审查代码库,清除所有涉及安全、隐私和商业机密的内容,包括硬编码的密钥、私有库路径和敏感注释。其次,确认版权归属和投资协议,必要时咨询专业律师,保障开源过程合法合规。选择合适的开源许可证至关重要。

常用如MIT、Apache 2.0、GPL许可证各有不同的权利义务约束,需要依照预期用途谨慎选择。 创业者可以考虑将代码托管在官方GitHub组织账户,并写明“项目已停止维护,仅供参考”,明确用户自担风险。关闭Issue跟踪和Pull Request权限,避免被动卷入后续维护责任。一些创业者选择发布代码快照,而非完全迁移代码库,减少隐私泄露和误用风险。 在开源之后,创业者不必承担持续维护责任,但仍建议保持沟通渠道,帮助社区理解产品架构和使用注意事项。若有用户或开发者自发维护,有助于代码生态延续和进步。

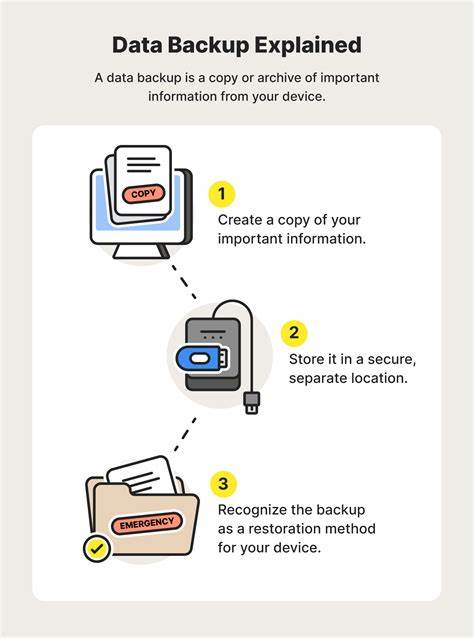

部分创业公司甚至通过建立非营利组织或社区管理委员会,将项目权利转移出去,实现可持续发展。 关于创业者担忧的安全隐患问题,现代安全理念已淡化“安全即秘密”的旧观念。公开代码反而利于漏洞快速发现与修复,安全依赖透明与协作,而非闭门造车。 当然,开源并非唯一选择。创业团队还可以尝试将代码出售给有意者、合作伙伴甚至竞争对手,或寻找第三方接管。若实在无法处理,至少保留完整归档备份,以备未来技术复苏和知识沉淀。

总结来看,创业公司关闭时开源产品代码是一条值得深思的路。开源既能为用户和开发者带来价值,延续产品生命,也存在法律、技术和维护层面的挑战。创业者需要权衡利益与风险,做好代码清理和法律合规工作,并对后续的影响有清晰认识。真正成功的开源不仅靠代码本身,更仰赖社区的活跃和维护热情。 未来,随着开源文化在企业中的普及和成熟,更多创业公司或将将开源作为产品战略的重要组成部分,规避关闭命运的同时,为整个技术生态带来积极贡献。对于当前处于关停抉择的创业者来说,开源既是向过去致敬,也是迈向新机遇的桥梁。

用负责的态度拥抱开源,或许能够赋予代码生命于新的时代。