美国的游说业作为政治体制中的核心组成部分,其影响力和复杂性日益引起公众与学者的广泛关注。游说,即由利益团体或企业雇佣专业人士,通过包括法律顾问在内的高管网络向决策机构施加影响,旨在推动或反对特定立法和政策。虽然游说活动普遍被视为民主参与的一部分,但其法律边界、操作手段甚至滥用案例也不断带来争议与反思。游说在美国的历史可追溯至建国初期,不过它的合法化与规范化主要经历了漫长而曲折的过程。从18世纪到19世纪,由于被视为贿赂或权力交易,游说活动长期处于非法状态。随着宪法第一修正案中针对言论自由的保护逐渐被解释为支撑游说行为,自20世纪70年代起,游说行业开始显著扩张,市场规模和参与人数激增,成为美国政治生态难以忽视的力量。

游说行动涵盖各级政府机构,包括联邦、州和地方政府。华盛顿特区游说业尤为显赫,尤其以国会为主要影响目标,也涉及行政机关和最高法院的任命过程。游说者通过长期积累的人际关系、专业知识和战略布局,能够左右政策制定,甚至被研究指向促进了美国政治向寡头化的倾向,使普通公民在政治决策中的话语权逐渐被边缘化。游说员通常被视为客户和立法机关之间的桥梁,负责向立法者说明利益团体的诉求,同时反馈政治局势和阻碍因素。不同形式的游说从单一议题的企业游说到多议题的工会、行业协会均有涉猎。游说活动分为"内务游说"和"外部游说"两种:前者直接与立法者及其助手沟通,后者则借助公众舆论、媒体宣传或社交网络进行间接影响,以形成社会压力推动政策倾向。

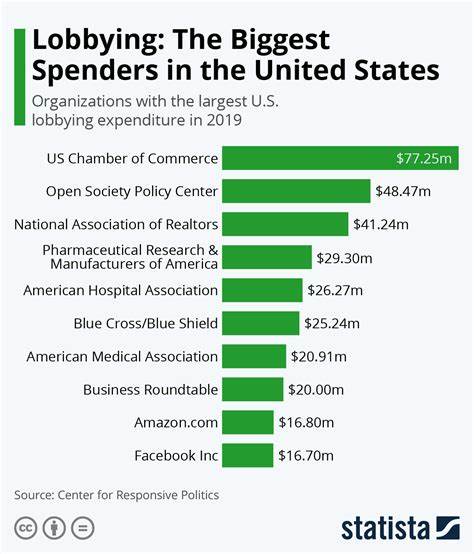

游说行业极具排他性,进入门槛高,经验和关系网络是成功的关键。业界巨头多为知名律师事务所的延伸部门,或大型国防承包商如波音、洛克希德·马丁等,他们通过高额投入和战略联动拓展影响力。金融业、能源业、科技巨头及食品饮料行业为游说大户,2020年数据显示,光是食品饮料企业的游说开支就超过三千八百万美元。游说工作者收入丰厚,顶级游说者年收入可达数百万美元,更有超出千万的案例,凸显该职业的高价值和高压力。游说的成效备受争议。众多研究显示,资金实力是影响游说成功的重要因素,投入巨资的企业通常能获得等比例甚至远超投资回报的政策“红利”。

例如,金融行业在奥巴马时期为影响金融改革法规花费巨资,虽然部分改革得以实施,但游说力度显著减弱了政策的严苛程度。相比之下,枪支政策领域内的游说组织如全国步枪协会(NRA)凭借强大的资金和选民动员能力,成功阻挠了多项控制枪支的立法,尽管民众普遍支持更严格的枪支管理。游说业的负面形象长期笼罩于腐败、利益交换的阴影之下。典型案例如杰克·阿布拉莫夫丑闻,不仅引发多名政治家和游说者入狱,还暴露了行业内部的利益勾结和监管漏洞。伴随游说的“旋转门”现象,即国会议员及助理离职后立即转职游说公司,借助过去人脉资源获取巨额报酬,更加剧了公众对政治被大企业控制的担忧。批评者指出,这种现象破坏了政治的公平性,加大了富人和大机构对政治话语权的垄断,削弱了普通民众的政治影响力。

与此同时,游说活动因其合法性质及联邦法律的透明度要求,形成了复杂的监管体系。联邦法律如1995年出台的《游说披露法》和2007年的《诚实领导与公开政府法》,对游说者的登记、费用报告、礼品限制等做出具体规定,意在增加透明度防止腐败。尽管如此,游说行业利用法规漏洞、隐藏活动方式和替代策略继续扩大影响,如“地下游说”行动及通过关联组织进行间接影响。值得注意的是,国际游说活动亦日益增长。许多外国政府和企业通过其在美代表、子公司或代理机构,积极参与美国政治游说,旨在影响外交政策、贸易法规等关键领域。美国也因此出台了《外国代理人登记法》,要求外国利益代理人公开其活动,不过执行困难和违规现象仍然存在。

未来,美国游说业面临监管与改革的双重挑战。一方面,社会公众及良政府组织呼吁持续加强披露义务、缩短“旋转门”间隔期、限制游说相关的政治献金及礼品,试图遏制利益集团的过度影响。另一方面,游说业对政策制定的实际正面功能亦不可忽视,它为立法者提供专业咨询、推动不同利益群体间的协调与妥协,促进政治生态的多元表达和动态平衡。游说的法律保护、多元利益的竞争和政治参与的普及,是美国民主体系复杂而独特的组成部分。综上,美国游说业不仅是权力和利益角逐的前沿阵地,也是政治决策过程中的重要推动者。理解其运作机制、历史演变与现实挑战,对于把握美国政治生态,推动政策透明与民主进步意义重大。

。