随着城市化进程的不断加快,选择一个宜居的城市不仅关乎生活品质,也关系到个人及家庭的健康、安全与幸福感。2025年,经济学人智库(Economist Intelligence Unit,EIU)发布了备受关注的全球宜居性指数报告,该报告对全球173个城市进行了详尽评估,依据安全稳定、医疗保健、文化环境、教育水平及基础设施五大维度综合评分,成为衡量城市生活质量的重要参考。报告揭示了全球宜居城市的新格局,同时也反映出各地区因政治、社会及经济因素带来的挑战和机遇。在2025年的报告中,丹麦首都哥本哈根首次登顶,成为全球最适宜居住的城市。该市在稳定性、教育和基础设施三个类别中获得满分100分,综合得分达98分,微弱领先于维也纳和苏黎世。哥本哈根的成功体现了她在城市治理、公共服务和社会安全方面的卓越表现。

此外,这座城市丰富的文化艺术氛围和绿色环保理念也极大提升了居民的幸福感,为其加分不少。作为北欧代表,哥本哈根的领先地位反映了该地区良好的社会福利体系和城市规划水平。维也纳作为过去数年连续排名第一的城市,今年与苏黎世并列第二名。尽管维也纳出现了一些安全稳定性的下滑,主要原因是2024年及2025年发生的恐怖袭击威胁事件,包括取消的演唱会和火车站的未遂攻击,这不禁提醒城市安全管理的常态化挑战。苏黎世则凭借稳健的金融环境、优质的公共服务及高效的基础设施表现,实现了排名的提升。西欧地区依旧在排行中表现突出,共有八座城市跻身前二十名,包括瑞士日内瓦、英国的法兰克福以及荷兰的阿姆斯特丹。

西欧城市在五个大类指标中,除教育外,其他方面均展现出高分优势,尤其在文化与环境方面表现抢眼,体现了该区域对居民生活质感的高度重视。此外,西欧的社会稳定性虽然面临恐怖主义威胁和社会治安问题,但整体仍优于其他地区。亚太地区表现多样化,其内共有九座城市入选全球前二十。澳大利亚的墨尔本名列第四,成为该地区最宜居城市;新西兰的奥克兰与惠灵顿同样进榜,显示大洋洲整体生活环境稳定且富有活力。日本的东京和大阪也保持较高排名,依托先进的医疗教育体系及良好的公共安全。反观一些快速发展中的南亚城市如孟加拉国的达卡则排名靠后,受到政治动荡和经济压力的影响显著,居住环境和基础设施尚待改善。

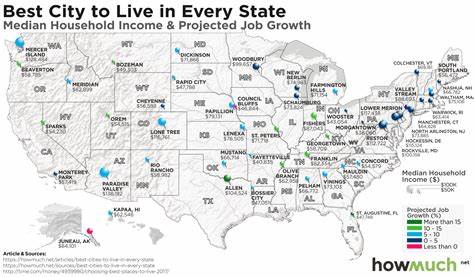

美国方面,尽管未能进入全球前20名,但整体表现依旧亮眼,特别是在教育领域获得全球最高评分,显示其教育系统的强劲竞争力。夏威夷的檀香山连续第二年成为美国最宜居城市,全球排名第23位,这得益于其独特的地理位置、宜人的气候及良好的医疗服务。其次是亚特兰大、匹兹堡、西雅图和华盛顿特区,这些城市在经济活力及文化多样性方面表现突出,但仍面临社会不稳定和枪支暴力等挑战,影响了稳定性评分。此外,迈阿密和波特兰的上升表明部分城市通过优化公共服务和基础设施提升了居住质量。不过,纽约和洛杉矶这两大全美最大城市的排名相对靠后,主要问题集中在基础设施老化和社会治安隐忧上。全球城市整体宜居性平均分为76.1,与去年持平,体现生活质量的微妙变化。

报告指出,全球稳定性有所下降,受到恐怖主义威胁、社会动荡、住房危机及地缘政治紧张局势的拖累。欧洲部分城市恐怖袭击频发,犯罪和排外现象抬头,迫使城市管理者寻找平衡发展和安全保障的有效策略。相对而言,医疗、教育和基础设施评分有所提升,尤其在中东和北非地区表现明显,如沙特阿拉伯的阿尔霍巴尔凭借国家“2030愿景”计划在这几个方面实现跨越式进步,排名攀升13位。印度尼西亚的雅加达以及泰国的曼谷也录得显著进步,显示亚洲新兴经济体在城市发展上的努力成效。加拿大的卡尔加里则经历排名大幅下滑,从第五跌至第十八,这主要是其医疗和安全指数减分引起的,凸显公共服务质量提升难度及社会稳定压力。英国的伦敦、曼彻斯特和爱丁堡同样出现下降趋势,治安问题和社会动荡成为主要矛盾。

一些中小城市如卢森堡和芬兰的赫尔辛基表现则相对稳定,稳坐前15名行列,继续为城市宜居性树立标杆。全面看待全球宜居性趋势,城市之间的竞争日趋激烈。先进的基础设施建设、高质量的医疗及教育体系、以及坚实的社会稳定保障是提升城市宜居度的核心驱动力。与此同时,经济多样化和社会包容性成为越发重要的考量因素。中东和亚洲部分地区正在积极通过政策改革和投资改善城市条件,试图打破历史局限,提升居民生活水平。西欧依旧引领生活质量标准,但必须面对新兴安全威胁和社会挑战。

美洲的城市则需在维持教育优势的同时,重视社会治安及基础设施现代化,才能在全球竞赛中保持竞争力。对于想要移居或寻求更佳生活环境的人们,了解这些城市的综合表现和未来发展趋势至关重要。宜居城市不仅关乎瞬时的生活便利,更关系到长远的健康、安全与幸福。随着全球环境和社会政治的复杂多变,未来的宜居城市将更加注重可持续发展、社会包容和创新驱动。在全球化时代,选择一个适合自己需求和价值观的城市,成为实现美好生活的关键一步。