在现代软件开发领域,微服务架构曾被广泛推崇,因其灵活性和可扩展性赢得了众多企业的青睐。然而,随着系统规模和复杂度的不断增加,维护大量微服务带来的挑战也愈发明显。最近,InfluxData平台团队通过将核心账户及资源管理API从Go语言的微服务重写为基于Rust语言的单体后端服务,探索出一条简化架构、提升开发效率的创新路径。本文将详细介绍这次迁移背后的原因、技术选型、迁移流程以及团队所积累的宝贵经验。微服务架构为何面临挑战在过去几年里,微服务架构因其模块化设计、拆分单一功能为多个独立服务的理念,被越来越多的企业采用。每个微服务拥有独立的数据库和服务边界,能够让不同团队并行开发、快速迭代。

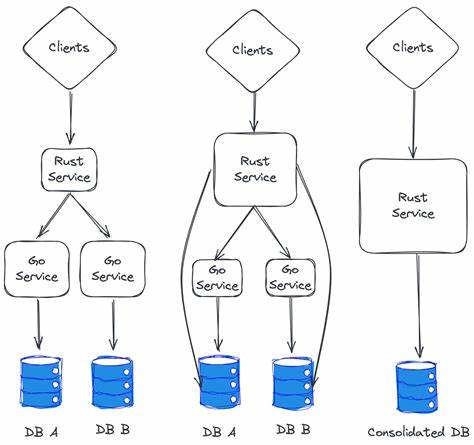

然而,随着微服务数量持续增长,服务间通信复杂度迅速攀升,维护多个服务的不一致性、网络延迟及故障排查等问题也变得愈加突出。对于InfluxData而言,原先基于Go语言的多微服务架构中,每个服务连接着自己的数据库,系统依赖于一个网关服务来路由客户端请求,这样的架构虽然灵活却带来了较高的基础设施复杂度。尤其是在面向客户的Kubernetes私有化部署及隔离环境(如空隙网环境)中,维护繁多的服务变得极其不便。正因如此,团队决定重新审视架构设计,从根本上简化后端服务。为何选择单体架构及Rust从微服务回归单体架构听起来似乎违背潮流,但在特定场景下,其优势不可忽视。单体架构将所有功能集成到一个部署单元,简化了服务发现、部署操作和监控体系。

同时,团队采用Rust语言重构后端,以统一语言栈减少不同项目间语言切换的负担,增强代码安全性和维护性。Rust较之Go语言具备多方面优势。首先,Rust拥有更强的类型系统和编译时错误检查能力,能在开发阶段捕捉潜在缺陷,降低运行时故障风险。其次,Rust的null安全和显式错误处理机制强制开发者以更加严谨的态度处理边界条件和异常,进而提升代码质量。再次,Rust中可选的显式可变性以及丰富的宏系统极大减少了样板代码,使核心业务逻辑的实现更简洁高效。总体而言,迁移至Rust单体架构既符合团队“一队伍、一后端、一语言”的协作理念,也便于在客户环境中部署和管理。

平滑无缝的迁移策略迁移过程中,团队深知不能让业务停摆或引入功能回退的风险。因此,采用了“攀藤策略”(Strangler Fig Pattern)分阶段逐步替换旧服务。在该模式下,首先开发一个Rust实现的代理层,接收客户端请求并转发至原有的Go微服务。这样在新旧系统并行运行的环境下,保证了服务的连贯性和可用性。借助这种代理映射,迁移工作得以按接口逐个完成。团队先围绕旧系统功能,设计并实现覆盖其行为的集成测试案例,确保Rust实现逻辑精确匹配。

每个接口经过验证替换为单体逻辑后,代理职责逐步减少,业务代码逐渐迁移至Rust单体中,直到最终完全替代旧Go微服务。这样的逐步替换不仅避免了停机时间,也降低了迁移风险。新API设计及架构原则在迁移过程中,团队同步打造了全新的V1 REST API以支持最新的管理前端。通过与前端紧密协作,优先开发所需接口,保障管理界面流畅交付。架构设计高度重视领域驱动设计(Domain-Driven Design),将业务逻辑单独抽象成独立模块,避免与网络协议和数据存储耦合,体现出典型的六边形架构(Hexagonal Architecture)思想。该架构模式允许开发者将业务核心与外部基础设施适配器(例如数据库、网络API)分离,做到替换存储或通信协议无需触及核心业务逻辑。

业务模块具备独立测试能力并由集成测试包裹,极大提升了代码质量及迭代效率。项目收获及未来展望经过近三个月的紧密协作,由五名工程师组成的团队成功交付了完整重构,取得了显著效果。开发者普遍认为,得益于迁移前的全面设计及Rust的优越特性,功能发布速度加快,同时软件的安全性和稳定性明显提升。严格的集成测试保障了功能正确性及认证授权需求的完整落地。此番尝试不仅为InfluxData后续数据库引擎的Rust重写奠定坚实基础,也为希望简化复杂后端、增强安全性并加速研发周期的团队提供了可借鉴的范例。总结看来,在微服务日益庞大带来复杂性困扰的当下,适时回归单体架构并通过Rust语言实现高质量重构,能够有效降低维护难度和部署成本。

以攀藤策略稳步推进迁移,借助领域驱动设计和六边形架构理念,确保业务逻辑独立且可测试,为大型后端系统提供了可持续发展的坚实基础。作为业界领先的时间序列数据库,InfluxData通过此次架构演进,展现出面向未来持续创新的决心,同时也为开发者社区传递了宝贵的技术经验。期待更多团队拥抱Rust赋能单体架构,谱写更高效、安全的云原生后端新篇章。