在数字化时代,网络安全和身份验证成为保障线上交易与社交活动的重要课题。无论是金融救助、学生助学金发放,还是数字货币的空投活动,身份欺诈带来的风险始终存在。Sybil攻击便是其中最具代表性的欺诈手段之一。通过制造大量虚假身份,攻击者能够在系统中以假乱真,破坏公平机制,甚至窃取资金和资源。近年来,随着社交网络和去中心化平台的兴起,Sybil攻击的威胁愈发明显,如何有效防止此类攻击成为全球范围内的重要研究方向。Group Income作为一个基于社区的收入共享平台,提出了一种创新的防范策略:无需依赖生物识别如“扫描眼球”,而是借助人类天生的社交限制和加密技术,实现对虚假身份的天然免疫。

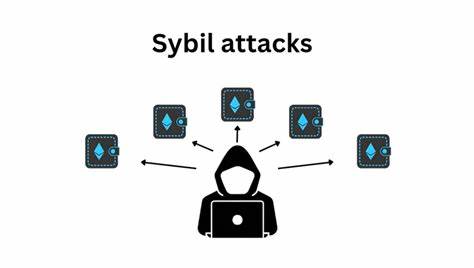

理解Group Income的独特解决方案,首先要明白Sybil攻击的机制和为何如此难以防范。Sybil攻击源自2002年对“多重身份欺诈”现象的描述,得名于文学作品中具有多重人格的角色“Sybil”。攻击者通过持续创建大量假账号,伪装成多个独立个体,不断扩大影响力并操纵系统的信任规则。此类攻击对投票系统、社区认证、虚拟货币分配等环节造成极大威胁。造成Sybil攻击难以遏制的关键在于身份认证系统的漏洞。传统验证往往依赖身份证件、手机号码、邮箱等,然而这些信息现代技术手段很容易被伪造或多重利用。

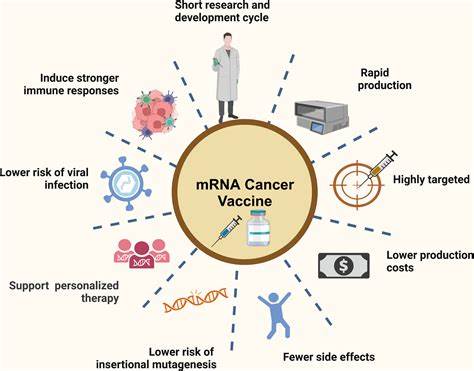

而更先进的生物识别技术,诸如虹膜、指纹扫描,虽然增强了安全性,却也带来了隐私和伦理的担忧。此外,购买和贩卖生物数据的现象日益严重,依赖“眼球扫描”进行身份验证也可能被绕过,正如世界币(Woldcoin)项目遭遇的类似挑战所示。Group Income独辟蹊径,通过限制组成群体的规模,将每个群体的人数控制在“邓巴数”范围内,约为150人。这一数字基于人类认知科学研究,代表了一个人能够维持稳定、真实社交关系的上限。规避了大规模匿名网络中的身份失控问题,群体内的成员都能实实在在地互相认识,虚假身份很难混入其中而不被发现。同时,Group Income鼓励成员间频繁真实的互动和沟通,这使得欺诈者难以模拟真实社交行为和持续维系假身份。

所有活动均采用端到端加密,避免数据泄漏,保护用户隐私不被侵犯。通过这样的设计,Group Income实现了去中心化、隐私保护与防止Sybil攻击三者的平衡,提供了一个安全可信的共同收益平台。Sybil攻击的破坏性不仅仅局限于理论范畴,许多现实案例证明了其严重影响。2014年,黑客组织“蜥蜴集团”在Tor匿名网络发动Sybil攻击,企图用大量新设中继节点操控网络,虽被及时识别终止,但暴露了网络身份控制的脆弱。Twitter平台上的机器人账户问题严重,估计多达15%的活跃用户为自动化账号,被用于操控舆论和虚假信息传播。Keybase因虚拟货币空投遭遇大量假账户申请,最终不得不停止活动。

疫情期间,美国的防疫救助资金遭遇大规模身份欺诈,数百亿美元被不法份子盗用。加利福尼亚学生助学金项目中也爆出数万虚假申请案例,使得真正需求者权益受损。以上案例充分说明,一个无效的身份验证体系会动摇整个系统的根基。面对这些难题,传统安全机制包括法律身份认证、工作量证明、权益证明等各种途径,均有各自的限制。例如,法律身份可能造假或获取不便,工作量证明和权益证明则往往被少数资源丰厚者垄断。相比之下,Group Income的策略更贴近人类社会的自然机制,依托真实的人际关系网络,减少依赖外部身份认证和昂贵的计算资源消耗。

同时,Group Income鼓励社区自治和成员监督,增加了系统的弹性和可靠性。注重隐私保护也是其优越性的体现。现代用户对个人数据安全极为关注,传统依赖个人信息的认证方法频频招致质疑与抵制。Group Income利用端到端加密技术,保证身份验证和社交互动在不暴露敏感信息的情况下顺利进行。从本质上降低了生物数据采集带来的伦理和隐私监管压力。展望未来,Group Income的防Sybil方案为众多去中心化平台和数字社区提供了宝贵的参考路径。

随着区块链、加密通讯和人工智能技术融合发展,更多创新的防欺诈技术将在实际应用中被验证和完善。真实的社交关系网络作为天然的信任链条,其重要性将愈发凸显。总而言之,Group Income的设计理念深刻融合了社会科学与信息技术的前沿成果,通过限制群体规模、促进人员真实互动和采用加密保护,成功破解了长期困扰网络安全的Sybil攻击难题。该方法不仅提升了系统安全性,更大幅保障了用户的隐私和信任。对于正在锐意建设公平、透明且高效的数字经济与社区治理框架的组织者和开发者而言,Group Income的做法无疑提供了启发和借鉴意义。只有尊重人类社交本质,兼顾技术与隐私,才能真正打造出抵御未来复杂欺诈挑战的坚固防线。

。